Компост и черви

Сегодня мы расскажем об уникальном удобрении, которое не только позволяет существенно сэкономить деньги, но и помогает очистить участок от опавших листьев и сорняков.

Итак, компост — органическое удобрение, отлично обогащает почву питательными веществами и гумусом. При этом его приготовления занимает совсем немного усилий и времени.

О компосте

К тому же, в отличие от перегноя, при созревании компоста обезвреживаются патогенные микроорганизмы и гельминты.

Выбор места компостной кучи

Приготовление этого удобрения нужно начать с правильного выбора места для компостной кучи.

При этом важно, чтобы зимой ничто не мешало снегу укрывать компост. Ведь снег лучше защитит его от промерзания, которое останавливает все биологические процессы.

С этой же целью перед наступлением морозов кучу укрывают ветками, соломой, землей слоем 30-40 см.

Нельзя размещать компост в земляной яме — там накапливаться вода, вместо воздуха, который необходим для аэробных микроорганизмов. Поэтому вместо перегнивание происходить брожение.

Оптимально, если компост выкладывается на забетонированную поверхность. Вариант — емкость из досок, шифера и т.д.

Очень хорошо, если боковую стенку можно будет отклонять, чтобы набирать снизу зрелое удобрение. Дно желательно застелить соломой, опилками, мелким ветвями или опавшими листьями слоем 10-15 см — это улучшит дренаж.

Желательно, чтобы к компостной кучи доставал шланг для полива .

Проветривание компоста

С их помощью следует периодически рыхлить массу, чтобы поступал кислород.

Другой способ (правда, довольно трудоемкий) — время от времени перебрасывать кучу вилами.

А еще можно заложить посередине кучи пробитую трубу: пластиковую или асбестоцементную — главное, чтобы в ней было много отверстий, через которые в компостную массу будет попадать воздух.

Что бросать в компостную кучу?

Для приготовления удобрения подойдет любая органика с вашего приусадебного участка: молодые — которые еще не зацвели — сорняки, опавшие листья, ботва (конечно, не пораженная заболеваниями), засохшие цветы, ветки, измельченная древесина, кора.

Сюда же можно добавлять куриный помет и навоз скота. Подойдут и отходы кухни (кроме костей, жиров и шерсти — они слишком долго перегнивают). Если в компост идет зеленая трава, ее обязательно надо переслаивать с засохшими растениями, листьями, древесиной.

Дело в том, что в зелени много азота, который способствует быстрому размножению почвообразующих организмов. Поэтому ее избыток приведет к образованию скользкой слежавшейся массы.

Повышает качество компоста фосфорная мука: 2 кг на 100 кг отходов.

Эффективно добавлять золу, особенно если в массе есть торф или другая органика с кислой реакцией.

Для лучшего созревания компоста следует чередовать слои сухой и влажной органики.

Каждый слой можно пересыпать землей — это ускорит процесс перегнивания. Помогут вызреванию удобрения и такие травы как крапива, окопник, отходы бобовых.

Чтобы компост зрел активнее, можно периодически его поливать. Но следить, чтобы вода не застаивалась.

Можете посмотреть видео о компосте, просто и доходчиво:

О червях

При этом концентрация кальция и магния в удобрении возрастает вдвое, фосфора — в 7 раз, калия — в 10. В несколько раз увеличивается и содержание гуминовых кислот.

Переработанная червями масса обеззараживается, нейтрализуется, теряет неприятный запах, да еще и насыщается витаминами, ферментами, комплексными солями.

Особенности калифорнийских красных червей

Лучшими для переработки отходов признано калифорнийских красных червей . Этот вид был выведен в середине прошлого века в США. Он имеет интересные особенности.

Например, живет этот червь в среднем около 16 лет — и не в почве, а только в органических отходах. За сутки съедает вдвое больше, чем сам весит. И никогда не выползает за пределы ящика, в котором его разводят.

Обычно на 1 кв. м компоста требуется от 2 до 6 тыс. червей, приобрести которые можно в зоомагазинах.

Уход за «калифорнийцами»

Если вы все-таки решили завести этих помощников, должны знать об особенностях ухода за ними.

На зиму они не перемещаются вглубь земли, поэтому могут замерзнуть. Поэтому лучше в холодный сезон забрать их в помещение.

Это могут быть кожуры яблок, бананов, цитрусовых, остатки хлеба, каш, кусочки сыра и т.д. (а вот мясные отходы давать нельзя).

Органику присыпают почвой. Ее немного поливают и сверху выкладывают червей. Накрывают такой домик полиэтиленовой пленкой.

Через 3-4 недели ее снимают, а сверху ставят еще один ящик, заполненный так же — и тоже с дырявым дном.

Примерно через полтора-два месяца все черви переползают в него и начнут перерабатывать его содержание.

А в нижней емкости в это время уже образовался гумус, готовый к использованию. Таким образом, меняя ящики и кормя червей, получают высококачественный гумус.

Песок в нижней емкости тоже надо периодически менять. Ведь в нем накапливается влага, образуется в результате жизнедеятельности червей.

Однако мокрый песок не выбрасывают — он также пригодится для подпитки почвы.

Впрочем, если такой способ содержания червей кажется слишком сложным, можно на зиму перенести «калифорнийцев» в обычную бочку с землей (конечно, в помещении).

Периодически туда надо подбрасывать растительные отходы для подпитки червей. Еще один способ защитить их от морозов — тщательно утеплить компостную кучу. Ее следует хорошо накрыть соломой, опилками, картоном и щедро присыпать снегом.

Так компост не замерзнет, и черви будут продолжать работать.

Это настоящая опасность для них. За несколько дней грызуны и птицы способны уничтожить большинство ваших помощников.

Поэтому компостную кучу следует накрывать металлической сеткой. За 5 месяцев количество калифорнийских червей вырастет в 5-10 раз.

А когда раз в 2 месяца взрослых червей отделять, этот процесс можно ускорить еще существеннее. Кстати, если черви зимовали в помещении, выпускать в кучу их необходимо только в конце апреля или в мае.

Вашему вниманию интересное видео о калифорнийских червях:

Источник

Советы специалиста по вермикомпостированию

Тысяча червей и… биогумус

Состояние почвы всегда оценивают по ее плодородию. Ведь именно от него зависит урожай и его качество. Известно, что в природе на создание 1 см чернозема уходит не менее 300 лет. Сегодня благодаря современным биотехнологиям этот процесс можно сократить в сотни раз! Секрет же создания плодородной почвы на самом деле прост. Посев сидератов, правильный севооборот, щадящая обработка, а еще — вермикомпостирование.

Вот о нем мы сегодня и поговорим с известным российским биохимиком и биотехнологом, специалистом по дождевым червям, автором ряда гуминовых препаратов, кандидатом биологических наук Игорем Титовым. С ним я познакомилась на международной конференции «Вермикомпостирование и вермикультивирование — как основа экологического земледелия в XXI веке», организованной НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.

— Игорь Николаевич, многим садоводам и огородникам куда привычнее обычное компостирование.

— Традиционный компост — это продукт разложения растительных и животных остатков при высоких (плюс 40—70 градусов) температурах. Один из главных его недостатков — потери азота. Да и для полезных микроорганизмов такие высокие температуры губительны.

Вермикомпостирование — это культивирование компостных червей в органическом субстрате для получения высококачественного органического удобрения. Его называют по-разному: вермикомпост, червекомпост, копролит или биогумус. К тому же вермикомпостирование в 2—5 раз ускоряет разложение самой органики. При этом вермикомпост при соблюдении оптимальных режимов никогда не нагревается выше температуры окружающей среды и по многим характеристикам превосходит привычные компосты.

— И все благодаря червям?

— Конечно! Дождевой червь — это уникальная биофабрика, созданная самой природой. Чарльз Дарвин называл его «необъявленным солдатом человечества», а Аристотель — «кишечником Земли». А ведь было время, когда дождевых червей считали вредителями сельскохозяйственных культур. Но они питаются только тем, что когда-то было живым, а потом отмерло.

Да и корневой системе оказывают немалую пользу. Во-первых, проделывают туннели в почве для разрастания корней и, во-вторых, обогащают ее своими копролитами, обеспечивая растения пищей.

Миллионы лет они незаметно и постоянно очищали (и очищают) Землю от органических отходов, работая в тесном симбиозе с почвенными микроорганизмами. Поглощая, измельчая и переваривая свою пищу, черви превращают ее в уникальные высокогумусированные органические удобрения, в которых много фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов, причем в доступных для растений формах. Есть фитогормоны и гуминовые вещества, действующие как регуляторы роста и развития растений. Вермикомпост в 6—10 раз содержит больше питательных веществ, чем просто навоз. Более того, в отличие от компостов, в вермикомпостах есть антибактериальные и антигрибковые вещества, а также феромоны, отпугивающие насекомых-вредителей.

— А в чем еще уникальность самих дождевых червей?

— Они создают норы, которые аэрируют почву, повышая эффективность газообмена между ею и корнями растений. Поддерживают симбиоз среди почвенных микроорганизмов и способствуют общей микробной активности.

Дождевые черви действуют как механические блендеры. Измельчая органическое вещество, они изменяют его физико-химические характеристики, что увеличивает площадь поверхности частиц, делая их гораздо более доступными для дальнейшего разложения микроорганизмами.

Да и сами дождевые черви — биологические индикаторы качества почвы. Чем их больше, тем больше в грунте и других полезных микроорганизмов. И тем, соответственно, здоровее и сама земля.

— Что в меню у этих беспозвоночных?

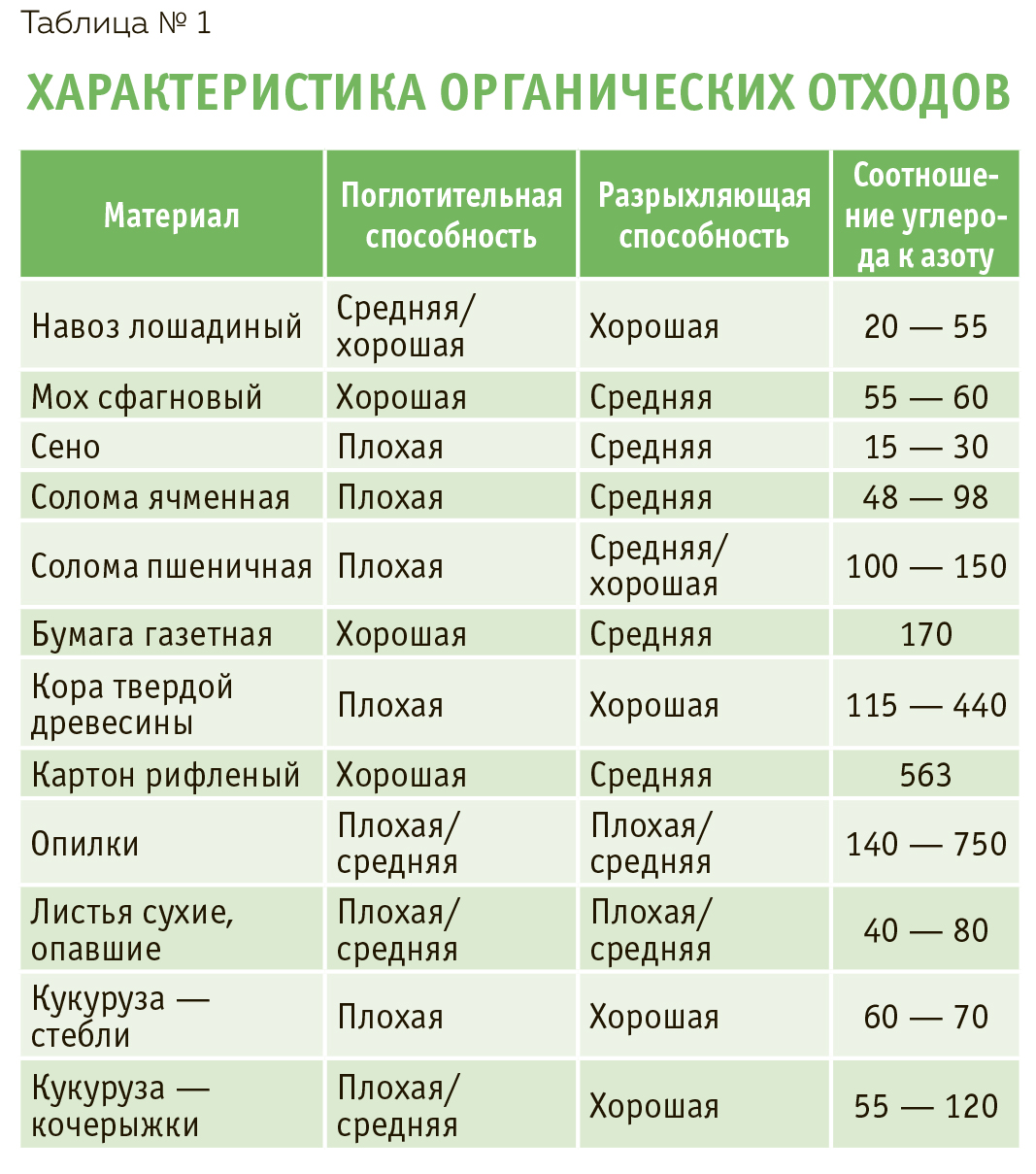

— Общеизвестно, что при идеальных условиях культивирования они в состоянии ежесуточно поглощать количество пищи, равное их массе тела. А это около 1 г. Дождевые черви — невероятно прожорливые существа. В их меню всевозможные органические отходы: навоз сельскохозяйственных и домашних животных, опавшие листья, скошенная трава, овощные, фруктовые и пищевые бытовые отходы, бумага и картон…

Кроме органики, дождевым червям необходимы и минеральные вещества. Особенно кальций. Его обязательно надо добавлять в кормовой субстрат (0,5 процента) в виде гипса, мела, доломитовой муки, яичной скорлупы, размолотых в порошок.

А вот мясные, молочные продукты и жиры, цитрусовые фрукты и корки от них, а также фекалии скармливать червям не стоит.

Поскольку они и нуждаются в веществах, богатых азотом, то соотношение углерода к азоту в органических субстратах должно находиться в интервале от 10 до 20. Оптимально — 15—20. Соблюдение этих условий обеспечивает активное размножение дождевых червей и потребление ими наибольшего количества корма, что ускоряет переработку отходов и увеличивает выход как вермикомпоста, так и биомассы самих червей.

Обратите внимание на таблицу № 1, в которой дана характеристика некоторых органических отходов.

— Какие системы вермикомпостирования самые функциональные?

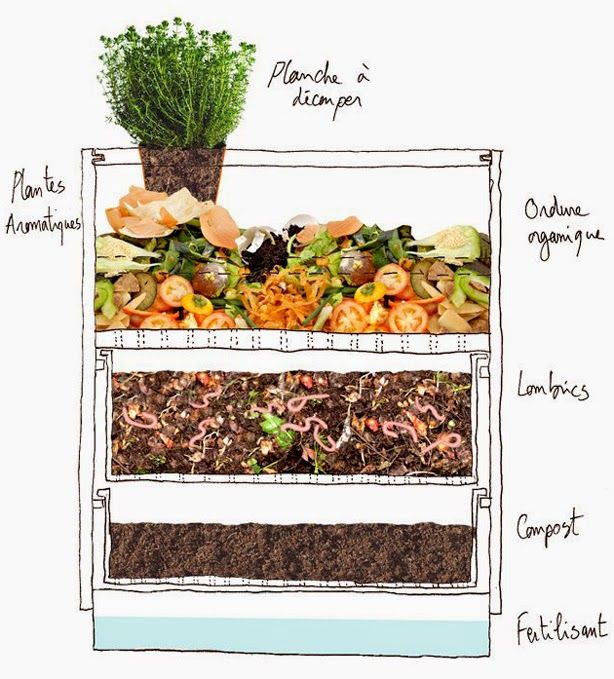

— Они могут быть самыми разными — бурты (или гряды), ложа, контейнеры… Принцип работы у всех одинаков: добавление тонкого слоя измельченных органических отходов через короткие и регулярные интервалы времени, чтобы червям удобнее было перемещаться к ним, поглощать и переваривать. Ведь они всегда концентрируются в верхнем — 10—15 см — слое органики. И постоянно продвигаются вверх, съедая предыдущий запас питания.

Добавлять корм надо постепенно и не более 5—7 см за один раз. Кислород должен беспрепятственно проникать внутрь субстрата, где обитают черви.

Стационарные бурты или гряды — это просто кучи высотой не более 1—1,2 м. Иначе органика будет гореть, повышая температуру внутри, что червям противопоказано.

Вермиложа — это так называемая ванна из бетонных блоков, древесины или кирпича со съемными торцами высотой до 60—80 см.

Проста и эффективна и клиновая система вермикомпостирования. Органические отходы укладывайте послойно до тех пор, пока не сформируются бурты с углом наклона в 45 градусов.

— А как вы сами занимаетесь вермикомпостированием?

— У меня вместо контейнера — отслуживший свой век бытовой холодильник. Такая камера — два в одном: и термос, сохраняющий тепло, и сейф — защита от грызунов и насекомых. Очень удобно обслуживать такой вермикультиватор, особенно если разместить его в горизонтальном положении на подставке. На дно холодильной камеры настилаю слой рваных газет, засыпаю компост, заселяю компостных червей и закрываю дверцу. В таком вермисаркофаге сохраняются и тепло, и влага. Да и черви размножаются с исключительной скоростью. В нем можно за 2—3 месяца получить 0,6 куб. м вермикомпоста и ежемесячно по 100—200 тысяч взрослых червей.

Также использую деревянные и пластиковые ящики или коробки разного размера. Если они одинаковые, то, заполнив вермикультурой, ставлю друг на друга. Такая этажерка решает проблемы площади и места.

— Можно ли выращивать дождевых червей в компостной яме?

— Да, причем очень успешно как для компоста, так и для почвы, которую вы затем будете удобрять. Дождевые черви существенно ускоряют разложение органики, обогащая компост копролитом. Но если компостная куча еще не прошла стадию нагрева, то запускать червей нельзя — сгорят. Но этот метод лишь как дополнение, а не замена выращивания червей в буртах.

— Можно ли добавлять свежую траву и листья в вермиложе?

— Нет, потому что они могут нагреться. Сначала их высушите, а затем смешайте с почвой или компостом. Листья необходимо мелко измельчить, чтобы они были максимально подготовлены и для скармливания червям, и для компостирования.

— Как правильно заселить дождевых червей в субстрат?

— Вначале насыпьте слой компоста высотой 10—15 см, увлажните его до 70—80 процентов, а затем заселяйте червей. Примерно 1 кг (это около 3—5 тысяч взрослых особей) на 10 кв. м. После этого наслаивайте на субстрат измельченные органические отходы. И не забывайте один-два раза в неделю поливать водой.

Если вы занимаетесь вермикомпостированием в ящиках, то, когда нижний заполнится доверху, поставьте на него второй с сетчатым дном с кормом для червей. Такие этажерки очень удобны. Дождевые черви через сетку будут переходить из нижнего ящика в верхний. Через несколько недель практически все они уже будут там. В нижнем же ящике останется практически готовый вермикомпост. Когда и второй ящик заполнится полностью, поставьте на него еще один — также с сеткой и кормом.

— Как проще всего переносить червей с одной гряды на другую?

— Можно перед наступлением ночи сверху на субстрат положить много корма, а ранним утром собрать этот 10—15 см слой, пока черви активно в нем кормятся.

— Насколько важна влажность субстрата?

— Оптимально — 70—80 процентов. Если показатель ниже, рост и развитие червей прекращается. При влажности почвы ниже 30—35 процентов они сворачиваются в клубочек, многие погибают. Да и свою биомассу черви наращивают при влажности выше 50 процентов.

— А что с аэрацией?

— Дождевые черви — типичные аэробы, которым для дыхания необходим кислород. Поэтому в естественных условиях они и обитают в поверхностном слое почвы. Да и дыхание у них кожное. При избыточной влажности или недостатке кислорода субстрат или часть его могут стать анаэробными. Дефицит же кислорода, а также отравление ядовитыми веществами (тем же аммиаком, к примеру) погубит червей.

— А какая температура для них предпочтительнее?

— Пригоден для жизни диапазон от +15 до +28 градусов, оптимальны же для быстрого роста и развития — +20—25 градусов. Температура более +30 и выше действует на них угнетающе, особенно при избыточной влажности субстрата. При температуре +37 черви вообще погибают.

— Надо ли учитывать кислотность грунта?

— Надо. Известно, что дождевые черви в естественных условиях могут выживать при рН от 5,0 до 9,0. Но все же предпочтительнее нейтральные грунты (pH 7,0). К тому же высокая кислотность и закисший корм привлекают клещей, которые могут уничтожить всю популяцию червей.

Скорректировать же кислотность грунта можно, присыпав его поверхность измельченной в порошок гашеной известью или мелом, а затем обильно полив, чтобы вода прошла через всю гряду.

Если же надо понизить кислотность базового субстрата, то есть закислить его, — добавьте низинный или переходный торф.

Очень чувствительны дождевые черви и к различным солям. Их суммарная концентрация не должна превышать 0,5 процента. Поэтому прежде, чем использовать навоз, предварительно промойте его водой.

— А как быстро дождевые черви размножаются?

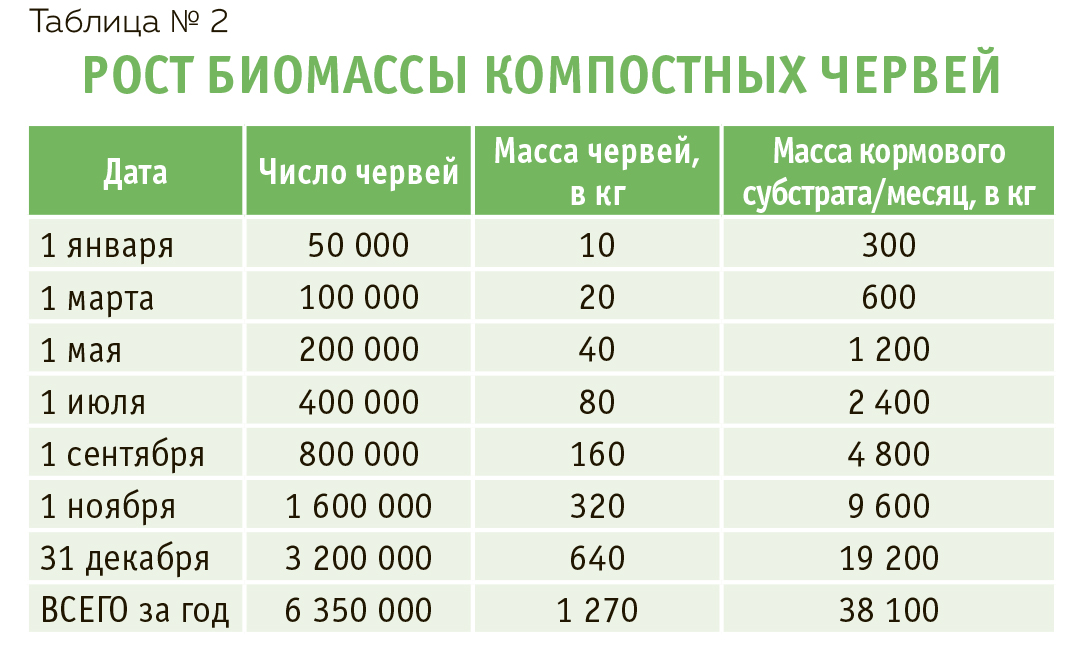

— Очень быстро. Я бы даже сказал, в геометрической прогрессии. Обратите внимание на таблицу № 2.

Дождевые черви — гермафродиты, у них есть как мужские, так и женские органы размножения. Таким образом, каждая особь может откладывать коконы с яйцами, но прежде она должна спариться с другим червем. Размножаются они с весны до осени, зимой же, перестав питаться, уходят в глубокие слои почвы.

Каждый здоровый дождевой червь при благоприятных условиях может откладывать коконы раз в 7—10 дней. Через 2—3 недели из каждого появляется до 20 червячков, но обычно — 2—4.

Один активный дождевой червь в течение года откладывает примерно 50—60 коконов. Молодые же особи сами становятся половозрелыми уже через 3—4 месяца с момента их вылупления из кокона.

Таким образом, за год дождевой червь с помощью быстро взрослеющих «детей и внуков», может произвести на свет до 1000—1500 потомков.

— Много ли у дождевых червей врагов?

— Еще сколько! На них паразитируют простейшие, нематоды, планарии и личинки некоторых насекомых (прежде всего мух). Дождевые черви — естественный и полноценный корм для кротов, жаб, птиц, крыс, многоножек, муравьев и клещей.

Если пернатые обнаружат вермиложа, то будут регулярно прилетать и столоваться, собирая не только взрослых червей, но и выклевывая их коконы. Чтобы решить эту проблему, необходимо бурты чем-нибудь прикрыть.

Крысы (особенно осенью) могут практически полностью уничтожить всю популяцию червей. Мыши (в отличие от крыс) — травоядные животные: ни червей, ни их коконы они не поедают. Но к зиме полчища полевок могут заселить бурты, нанеся серьезный ущерб вермиферме.

Опасны и муравьи. Некоторые их виды поедают и коконы, и молодь дождевых червей, и сам корм. Но самую большую угрозу несут клещи.

— Как с ними справиться?

— Укройте бурт увлажненными газетами или мокрыми джутовыми мешками, а затем удалите их вместе с собравшимися там клещами. Такую процедуру повторяйте до тех пор, пока не избавитесь от них полностью.

Можно разложить арбузные корки или картофельные очистки, а затем их так же собрать вместе с вредителями. А чтобы вынудить клещей подняться на поверхность, увлажните гряду, но не очень обильно.

— В чем польза вермикомпоста?

— Его использование позволяет сократить сроки созревания урожая на 7—10 дней, продлить период плодоношения на 2—3 недели и повысить урожайность в 1,5—2 раза.

При этом в овощах и фруктах увеличивается содержание сахаров, витаминов и сухих веществ и вместе с тем существенно уменьшается количество нитратов и поступающих из почвы пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов.

Некоторые садоводы используют вермикомпост и вермикомпостные чаи для опрыскивания посадок (в том числе и винограда) против ложной мучнистой росы.

Также они повышают процент укоренения зеленых черенков (особенно винограда, жимолости и шиповника) почти до 95 процентов.

— Как правильно приготовить вермичай и в чем его польза?

— Вермикомпостные чаи содержат в себе как водорастворимые компоненты (гуминовые кислоты, фульвокислоты, органические кислоты, аминокислоты, регуляторные пептиды, витамины, гормоны), так и живую почвенную (ризосферную) микрофлору.

Его водные экстракты существенно подавляют патогены таких заболеваний, как вилт, сухая гниль, черная пятнистость, мучнистая роса, черная ножка, фитофтороз и фузариоз.

Чтобы приготовить вермичай, вермикомпост смешивают с водой (1:10) и прогоняют через роторный импульсный аппарат. Если его нет, подойдет и аквариумный компрессор. Вода не должна быть хлорированной. Если набирали ее из-под крана, то дайте отстояться сутки-двое, иначе хлор убьет всю полезную микрофлору вермикомпоста.

Если нет и такой системы аэрации, то засыпьте вермикомпост в марлевый мешок или старые колготки и замочите на 2—4 дня в воде, периодически энергично перемешивая.

Чтобы усилить рост микроорганизмов, в раствор добавляют немного сахара, патоки или забродившего варенья. Затем суспензию отстаивают, фильтруют и полученный водный настой вермикомпоста используют для опрыскивания или полива растений, разведя водой в соотношении 1:10. Оптимальная доза — 0,5 л на сотку.

— Как просто и быстро определить качество вермикомпоста? Уж слишком много на рынке подделок.

— Качественный вермикомпост должен содержать в себе максимальное количество копролитов — конечных продуктов жизнедеятельности дождевых червей. Некоторые недобросовестные компании рекламируют свой продукт как стопроцентный вермикомпост. Но это просто рекламный трюк, так как вермикомпост физически не может состоять только из копролита.

Чтобы определить качество, засыпьте немного его в банку, залейте кипяченой водой комнатной температуры и встряхните. Вода не должна окрашиваться в желтый или коричневый цвет входящими в его состав гуминовыми веществами. Качественный вермикомпост сразу опускается на дно, не окрашивая воду. На поверхности стакана остаются только единичные мелкие частицы непереработанной органики. Поддельный же будет плавать на поверхности воды, даже не смачиваясь ею.

Количество песка в вермикомпосте можно приблизительно определить по осадку на дне сосуда после размешивания и отстаивания суспензии.

Результативен и второй тест. Насыпьте небольшое количество вермикомпоста на лист бумаги. По внешнему виду он очень похож на черный гранулированный чай. Влажность позволяет скатать шарик, который при малейшем нажиме рассыпается на отдельные «гранулы». Из поддельного вермикомпоста вы ничего не скатаете.

Также можно небольшой шарик вермикомпоста диаметром около 1 см положить на лист белой бумаги, прижать большим пальцем и, размазывая его, провести полосу. Она должна быть темно-коричневого цвета. И чем длиннее, тем больше в вермикомпосте гумуса и гуминовых веществ.

Из 1 кг вермикомпоста можно получить около 10 л вермичая, которым, разбавив водой в 10 раз, 2—3 раза за сезон обработать участок в шесть соток.

Гумус (от лат. humus — «земля», «почва»), перегной, высокомолекулярное органическое вещество почвы, образующееся в результате разложения растительных и животных остатков и продуктов их жизнедеятельности. В состав гумуса входят гуминовые кислоты и фульвокислоты. В гумусе содержатся основные элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений.

Гуминовые вещества — органические вещества, образующиеся в перегное при разложении и минерализации растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и факторов окружающей среды.

Гуминовые кислоты — высокомолекулярные аморфные темноокрашенные органические вещества, растворимые в щелочах и нерастворимые в кислотах.

Гуматы — соли гуминовых кислот. Водорастворимые натриевые, калийные и аммонийные гуматы применяются как стимуляторы роста и развития растений.

Источник