12. Агрегатный состав почвы (структура почвы). Зависимость структуры от химического состава почвы. Сложение почв. Мероприятия по улучшению химического состава почвы

Агрегатный состав почв (син. почвенная структура) – относительное содержание в почве структурных отдельностей различной формы и размеров, состоящих из механических элементов. Цементирующим веществом для механических элементов выступают почвенные коллоиды. В зависимости от развития осей, формы и размеров выделяют типы, роды и виды структуры.

Механические элементы твердой фазы почвы, формирующие ее гранулометрический состав, под влиянием различных факторов объединяются в структурные отдельности (агрегаты) различной формы и размера. Структура почвы представляет собой более высокий уровень организации твердого вещества почвы и играет важную роль в формировании агрономических свойств и режимов почвы:

- водно-воздушный режим,

- сложение,

- условия обработки и в целом плодородие почвы.

Структурные почвы, по сравнению с малоструктурными и бесструктурными, обладают:

- хорошей водо- и воздухопроницаемостью,

- благоприятным температурным режимом,

- высокой противоэрозионной устойчивостью,

- легче обрабатываются,

- создают благоприятные условия прорастания семян и распространения корневых систем растений.

Важными свойствами почвенных агрегатов являются их механическая прочность и водопрочность. Наиболее агрономически ценны макроагрегаты размером 0,25 – 10 мм. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25 – 10 мм.

В зависимости от размера агрегатов структуру подразделяют на следующие группы:

- глыбистая – больше 10 мм;

- макроструктура – 10-0,25 мм;

- грубая микроструктура – 0,25-0,1 мм;

- тонкая микроструктура – меньше 0,01 мм.

Различным генетическим горизонтам почв присущи определенные формы структуры. Для гумусо-аккумулятивных горизонтов характерна комковатая и зернистая структуры, для элювиальных – пластинчато-листоватая; для иллювиальных – ореховатая. Форма структуры является важным морфологическим признаком почвы, однако в агрономическом отношении важна не столько форма структурных отдельностей, сколько их размер и прочность.

Почва представляет собой естественное природное образование, формирующееся под совокупным воздействием климата, растительности, почвообразующих пород, условий рельефа и жизнедеятельности организмов. Почва трехфазная система. Твердая фаза вещества (40-65 мас % почвенной массы) почвы представлена в основном смесью неорганического и разлагающегося органического вещества. Почвенный раствор представляет собой водный раствор минеральных питательных веществ. Газообразная фаза — это почвенный воздух. Живые организмы представлены большей частью бактериями.

В почве сложным образом взаимодействуют следующие основные компоненты:

- минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

- детрит — отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

- живые организмы, разлагающие детрит до гумуса.

Мощность почвы (толщина почвенного слоя), в зависимости от типа, колеблется в пределах от нескольких миллиметров до 2-3 м при средней величине 18-20 см. В почве происходят различные физические, химические и биологические процессы, она является средой обитания живых организмов.

Одно из важных физических свойств почвы — ее механический состав, выражающийся в содержании частиц разного размера. Установлены четыре градации механического состава:

От механического состава зависят водопроницаемость почвы, способность удерживать влагу, глубина проникновения корневых систем растений.

Понятие о сложении почв было сформулировано С. А. Захаровым: «Под именем сложения мы будем подразумевать внешнее выражение порозности и плотности почв». Порозность воспринимается зрительными впечатлениями, о связности и плотности нужно судить по приложению известных физических усилий при воздействии на почву.

Сложение почвы — это физическое состояние почвенной массы в отдельном горизонте или почвенном профиле в целом.

Оно обусловлено взаимным расположением и соотношением органических и минеральных частиц, их консолидированностью (связностью). Сложение почвы определяется значениями плотности, характером порового пространства, трещиноватостью. При морфологическом описании почв различают следующие типы сложения:

- очень плотное (слитое) — почвенная масса представляет собой плотную сцементированную массу, куски которой в сухом состоянии не разламываются руками, ножом можно сделать на их поверхности блестящую черту (характерно для столбчатых отдельностей солонцов, бесструктурных глинистых почв);

- плотное — сухой образец с трудом разламывается руками, черта от ножа шероховатая с зубчатыми краями, нож в почву входит с большим трудом;

- рыхлое — почва хорошо распадается на отдельности (агрегаты), заметны поры, трещины (характерно для почв суглинистого состава с ореховатой, зернистой или комковато-зернистой структурой);

- рассыпчатое — масса почвы состоит из отдельных частиц, в сухом состоянии сыпучая (характерно для песчаных и супесчаных почв).

Сложение почв связано с их генезисом и зависит от их структурности, качества и количества гумуса, гранулометрического и химического состава и сложения. Оно имеет большое значение для определения мелиоративных свойств почвы, является агрономически важным показателем, обусловливает величину и характер скважности, а, следовательно, водопроницаемость, аэрируемость, физические и физико-механические свойства почвы.

Тип и размеры пор характеризуют структуру почвы, ее проточность, а, значит, особенности перемещения влаги по профилю. Проточность внутрипочвенных вод определяет степень подвижности почвенных растворов, обеспечивающих поступление питательных веществ к корням растений и отвод от корней продуктов метамоболизма, используемых как питание другими видами растений. Поэтому естественные природные ценозы сложны по составу растительности.

В зависимости от формы и размера пор выделяют следующие типы сложения:

- тонкопористое (поры меньше 1 мм);

- пористое (диаметр пор 1—3 мм), характерное для лёссов и лёссовидных суглинков;

- губчатое (поры диаметром 3—5 мм);

- ноздреватое, или дырчатое (в почве имеются пустоты от 5 до 10 мм), обусловленное деятельностью землероев;

- ячеистое (пустоты более 10 мм);

- трубчатое (пустоты в виде каналов, прорытых землероями).

Процесс изменения природных свойств почвы с целью создания и постоянного поддержания высокого уровня плодородия под воздействием производственной деятельности человека называется окультуриванием почвы. Окультуривание почвы достигается применением комплекса мероприятий, конечной целью которых является создание в почвах свойств, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Химический метод направлен на увеличение содержания в почве элементов питания, доступных для растений, путем внесения минеральных удобрений, а также на улучшение химических свойств почвы, связанных с неблагоприятной реакцией (известкование, гипсование почв).

Источник

Зернистая почва по агрегатному составу это почва

Агрегатный состав почв (син. почвенная структура) – относительное содержание в почве структурных отдельностей различной формы и размеров, состоящих из механических элементов. Цементирующим веществом для механических элементов выступают почвенные коллоиды. В зависимости от развития осей, формы и размеров выделяют типы, роды и виды структуры.

Механические элементы твердой фазы почвы, формирующие ее гранулометрический состав, под влиянием различных факторов объединяются в структурные отдельности (агрегаты) различной формы и размера. Структура почвы представляет собой более высокий уровень организации твердого вещества почвы и играет важную роль в формировании агрономических свойств и режимов почвы:

- водно-воздушный режим,

- сложение,

- условия обработки и в целом плодородие почвы.

Структурные почвы, по сравнению с малоструктурными и бесструктурными, обладают:

- хорошей водо- и воздухопроницаемостью,

- благоприятным температурным режимом,

- высокой противоэрозионной устойчивостью,

- легче обрабатываются,

- создают благоприятные условия прорастания семян и распространения корневых систем растений.

Важными свойствами почвенных агрегатов являются их механическая прочность и водопрочность. Наиболее агрономически ценны макроагрегаты размером 0,25 – 10 мм. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25 – 10 мм.

В зависимости от размера агрегатов структуру подразделяют на следующие группы:

- глыбистая – больше 10 мм;

- макроструктура – 10-0,25 мм;

- грубая микроструктура – 0,25-0,1 мм;

- тонкая микроструктура – меньше 0,01 мм.

Различным генетическим горизонтам почв присущи определенные формы структуры. Для гумусо-аккумулятивных горизонтов характерна комковатая и зернистая структуры, для элювиальных – пластинчато-листоватая; для иллювиальных – ореховатая. Форма структуры является важным морфологическим признаком почвы, однако в агрономическом отношении важна не столько форма структурных отдельностей, сколько их размер и прочность.

Почва представляет собой естественное природное образование, формирующееся под совокупным воздействием климата, растительности, почвообразующих пород, условий рельефа и жизнедеятельности организмов. Почва трехфазная система. Твердая фаза вещества (40-65 мас % почвенной массы) почвы представлена в основном смесью неорганического и разлагающегося органического вещества. Почвенный раствор представляет собой водный раствор минеральных питательных веществ. Газообразная фаза — это почвенный воздух. Живые организмы представлены большей частью бактериями.

В почве сложным образом взаимодействуют следующие основные компоненты:

- минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

- детрит — отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

- живые организмы, разлагающие детрит до гумуса.

Мощность почвы (толщина почвенного слоя), в зависимости от типа, колеблется в пределах от нескольких миллиметров до 2-3 м при средней величине 18-20 см. В почве происходят различные физические, химические и биологические процессы, она является средой обитания живых организмов.

Одно из важных физических свойств почвы — ее механический состав, выражающийся в содержании частиц разного размера. Установлены четыре градации механического состава:

От механического состава зависят водопроницаемость почвы, способность удерживать влагу, глубина проникновения корневых систем растений.

Понятие о сложении почв было сформулировано С. А. Захаровым: «Под именем сложения мы будем подразумевать внешнее выражение порозности и плотности почв». Порозность воспринимается зрительными впечатлениями, о связности и плотности нужно судить по приложению известных физических усилий при воздействии на почву.

Сложение почвы — это физическое состояние почвенной массы в отдельном горизонте или почвенном профиле в целом.

Оно обусловлено взаимным расположением и соотношением органических и минеральных частиц, их консолидированностью (связностью). Сложение почвы определяется значениями плотности, характером порового пространства, трещиноватостью. При морфологическом описании почв различают следующие типы сложения:

- очень плотное (слитое) — почвенная масса представляет собой плотную сцементированную массу, куски которой в сухом состоянии не разламываются руками, ножом можно сделать на их поверхности блестящую черту (характерно для столбчатых отдельностей солонцов, бесструктурных глинистых почв);

- плотное — сухой образец с трудом разламывается руками, черта от ножа шероховатая с зубчатыми краями, нож в почву входит с большим трудом;

- рыхлое — почва хорошо распадается на отдельности (агрегаты), заметны поры, трещины (характерно для почв суглинистого состава с ореховатой, зернистой или комковато-зернистой структурой);

- рассыпчатое — масса почвы состоит из отдельных частиц, в сухом состоянии сыпучая (характерно для песчаных и супесчаных почв).

Сложение почв связано с их генезисом и зависит от их структурности, качества и количества гумуса, гранулометрического и химического состава и сложения. Оно имеет большое значение для определения мелиоративных свойств почвы, является агрономически важным показателем, обусловливает величину и характер скважности, а, следовательно, водопроницаемость, аэрируемость, физические и физико-механические свойства почвы.

Тип и размеры пор характеризуют структуру почвы, ее проточность, а, значит, особенности перемещения влаги по профилю. Проточность внутрипочвенных вод определяет степень подвижности почвенных растворов, обеспечивающих поступление питательных веществ к корням растений и отвод от корней продуктов метамоболизма, используемых как питание другими видами растений. Поэтому естественные природные ценозы сложны по составу растительности.

В зависимости от формы и размера пор выделяют следующие типы сложения:

- тонкопористое (поры меньше 1 мм);

- пористое (диаметр пор 1—3 мм), характерное для лёссов и лёссовидных суглинков;

- губчатое (поры диаметром 3—5 мм);

- ноздреватое, или дырчатое (в почве имеются пустоты от 5 до 10 мм), обусловленное деятельностью землероев;

- ячеистое (пустоты более 10 мм);

- трубчатое (пустоты в виде каналов, прорытых землероями).

Процесс изменения природных свойств почвы с целью создания и постоянного поддержания высокого уровня плодородия под воздействием производственной деятельности человека называется окультуриванием почвы. Окультуривание почвы достигается применением комплекса мероприятий, конечной целью которых является создание в почвах свойств, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Химический метод направлен на увеличение содержания в почве элементов питания, доступных для растений, путем внесения минеральных удобрений, а также на улучшение химических свойств почвы, связанных с неблагоприятной реакцией (известкование, гипсование почв).

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ И ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ СТРУКТУР

Общие сведения

Почва может находиться в двух состояниях — бесструктурном и структурном. При бесструктурном состоянии отдельные элементы (песчинки, пылеватые и илистые частицы) не скреплены между собой в более крупные агрегаты, а существуют раздельно (например, рыхлый песок) или залегают сплошной сцементированной массой (солонцы). При структурном состоянии механические элементы соединены в агрегаты (комочки) различной величины и формы (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Схема структурной (а) и бесструктурной (б) почвы

Способность почвы распадаться на агрегаты называют структурностью, а сами агрегаты, на которые распадается почва при обработке — структурой.

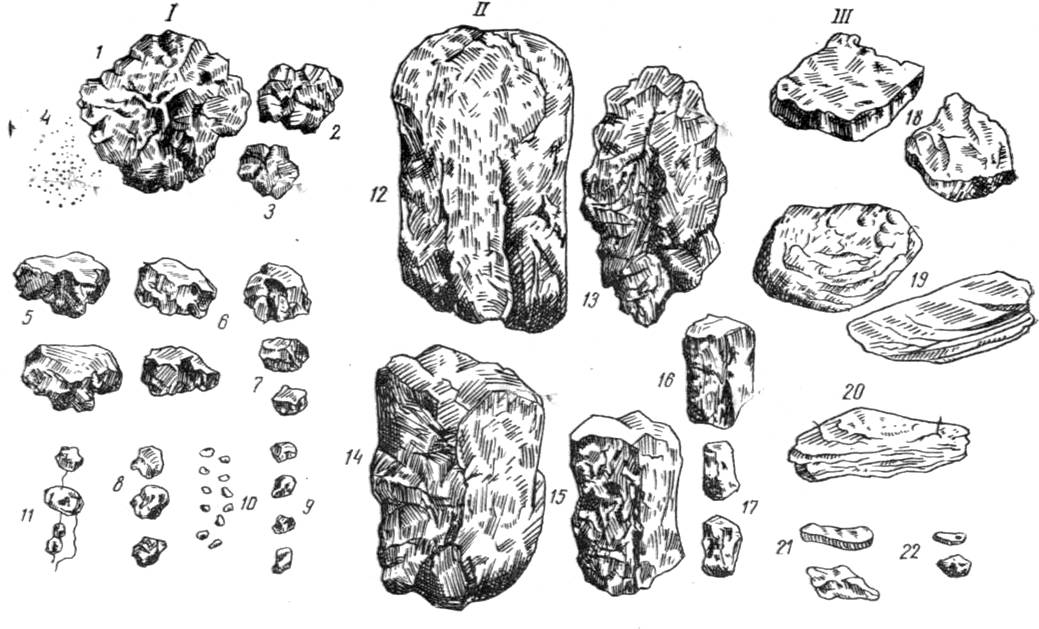

В зависимости от формы структуры ее делят на три типа: I — кубовидную, II — призмовидную и III — плитовидную (рис. 1.7). К кубовидной структуре относят агрегаты, примерно одинаково развитые по двум горизонтальным ( в ширину и глубину) и вертикальному направлениям. Агрегаты призмовидного типа вытянуты по вертикал, а плитовидные развиты в горизонтальном направлении.

Внутри каждого типа, в зависимости от размера агрегатов и степени выраженности граней и ребер, выделяют виды. Например, кубовидная структура с плохо выраженными гранями и ребрами бывает:

мелкокомковатая 1 — 0,25

Если грани и ребра выражены резко, структура бывает:

Рисунок 1.7. Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову)

I тип:1 – крупнокомковатая; 2- среднекомковатая; 3- мелклкомковатая; 4 – пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 –зернистая; 10 – порошистая; 11 — «бусы» из зерен почвы; II тип: 12 – столбчатая; 13 – столбовидная; 14 – крупнопризматическая; 15 – призматическая; 16 -мелкопризматическая; 17 – тонкопризматическая; III тип: 18 – сланцевая; 19 – пластинчатая; 20 – листовая; 21 – грубочешуйчатая; 22 – мелкочешуйчатая.

Каждый вид структуры характерен для определенной почвы или горизонта профиля той или иной почвы. Но чаще структура бывает смешанная: комковато-зернистая, комковато-пылеватая и т. д.

С агрономической точки зрения, важны не только форма структуры, сколько ее водопрочность, пористость, механическая прочность и размер.

Под водопрочностью понимают способность почвенных агрегатов противостоять размывающему действию воды. Целинные почвы содержат больше водопрочных агрегатов, чем старопахотные.

Почва считается структурной, если комковато-зернистые водопрочные агрегаты, размером от 10 до 0,25 мм, составляют более 55 %. При этом, для почв северных районов, лучшими являются агрегаты больших размеров, так как они хорошо обеспечивают водо- и воздухопроницаемость почвы. В ЦЧЗ оптимальный размер агрегатов 1-5 мм.

Значение структуры в плодородии почв весьма существенно. В структурной почве, через крупные поры, происходит быстрое и полное впитывание осадков, благодаря чему создаются запасы влаги и уменьшается поверхностный сток и водная эрозия почвы. В этих почвах лучше воздушный режим, они не заплывают после дождя и не образуют корку, их легче обрабатывать, здесь меньше опасность ветровой эрозии.

Количество и прочность почвенных агрегатов постоянно изменяется. Часть их разрушается из-за неумелой обработки, переуплотнения, под влиянием химических процессов.

Для улучшения и сохранения структуры почвынеобходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Посев зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

2. Внесение органических удобрений, сидератов.

3. Известкование кислых почв и гипсование солонцов.

4. Чередование глубины вспашки в севообороте.

5. Внесение искусственных структурообразователей.

Цель работы: Определение структуры разных почв методом сухого просеивания и водопрочности почвенных агрегатов по методу П. И. Андрианова.

Материалы и оборудование: Колонка сит с различным диаметром отверстий, образцы почвы, технические весы, картонные коробки, стеклянные плоскодонные чашки, фильтровальная бумага, часы.

Источник