Хлебные злаки: виды, характеристики, выращивание. Хлебные зерновые культуры

Многочисленное семейство хлебных злаков – самое известное представительство класса однодольных.

Разнообразное соотношение белков, углеводов, ферментов и витаминов в составе злаковых культур соответствует потребностям организма человека, представляет ценность для животных. Для людей на основе зерна изготавливаются такие базовые продукты питания, как мука и крупы, для животных – комбикорм.

Хлебные злаки характеризуются рядом общих признаков, которые отличают их от других однодольных.

Разнообразие злаков

Злаковые культуры представлены двумя большими группами.

К первой относятся виды хлебных злаков одноимённого семейства (так называемые настоящие хлеба):

- Пшеница (в том числе полба – предок современных твёрдых сортов пшеницы).

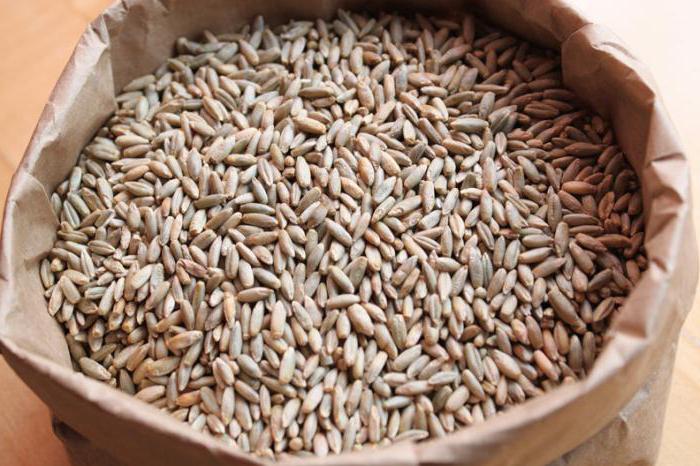

- Рожь.

- Овёс.

- Ячмень.

- Тритикале (гибрид, промежуточная форма ржи и пшеницы).

Вторую группу составляют зерновые культуры (просовидные хлеба) семейства злаковых:

К роду просо относятся разновидности:

- Чумиза (головчатое просо, буда, чёрный рис) культивируется в Китае, на Дальнем Востоке.

- Пайза (дикое просо, ежовник хлебный, японское просо) возделывается на Дальнем Востоке, в Азии, Австралии, на юге Африки.

- Могар (итальянское просо, щетинник итальянский) выращивается на Северном Кавказе, в Украине, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке.

- Дагусса (пальчатое просо, элевсина коракан) произрастает в засушливых районах Африки, Азии, Индии.

В отдельную группу можно выделить зерновые культуры:

- Квиноа (иные названия: киноа, рисовая лебеда). Древнейший злак, заменявший инкам рис и хлеб. Семейство маревых.

- Амарант. Использовался вместо пшеницы ацтеками и доныне популярен у горных племён Китая, Непала, Пакистана, Индии. Семейство амарантовых.

- Гречиха. Отсутствие клейковины делает её непригодной для выпечки хлеба, она используется для лепёшек, оладий и блинов. Семейство гречишных.

Эти культуры не входят в семейство злаковых, однако подобны им по строению и пищевой ценности, имеют плод в виде зерновки.

Строение хлебных и зерновых злаков

Злаковые культуры характеризуются общими морфологическими признаками.

Корневая система мочковатая. При благоприятных условиях уходит на 1,5-2 метра в грунт. Основная масса корней располагается в верхнем слое почвы, в 25-30 см от поверхности. Корни злаковых разделяют на 3 типа:

- первичные;

- вторичные (придаточные);

- опорные (воздушные) – есть только у кукурузы и сорго.

Стебель – тонкая соломина, разделённая утолщёнными перегородками (стеблевыми узлами) по всей длине. Внутреннюю часть стебля у кукурузы и сорго наполняет паренхима (мякоть).

Лист линейной формы, листовые пластины бывают свёрнутыми.

Соцветия имеют форму:

- Колосовидную (с членистым стержнем и колосками): рожь, пшеница, тритикале, ячмень.

- Метельчатую (с центральной осью и боковыми ветвями с колосками): овёс, рис, просо, сорго.

- Сочетание метёлки и початка: кукуруза.

Цветок состоит из чешуи двух видов:

Цветки имеют разное развитие: у первой группы злаков сильнее развиты нижние, у второй группы – верхние.

Между цветками находится завязь (2 перистых рыльца и 3 тычинки; у риса — 6 тычинок).

Строение зерна

Плоды хлебных злаков – зерновки, имеющие такое строение:

- 2 оболочки: плодовая (наружная) и семенная (внутренняя).

- Эндосперм (мучнистое ядро), в составе которого — белок и крахмал.

- Зародыш, содержащий сахара, азотистые вещества, витамины, жир, ферменты. Состоит из 3 частей: почечка, зачаточный корешок, щиток — проводник питания для зародыша.

Отличительный признак злаков обеих групп – особенности строения зерна. У культур первой группы по брюшной части зерновки проходит продольная бороздка (широкая у пшеницы, ячменя, овса; у ржи – глубокая), верхушку венчает хохолок (опушение). Хохолок отсутствует только у ячменя. У злаков второй группы нет ни бороздки, ни опушения.

Зерновка каждой культуры отличается формой. У злаков первой группы:

- яйцевидная (пшеница);

- удлинённая, к основанию заострена (рожь);

- удлинённая, сильно зауженная по всей длине (овёс);

- эллиптическая, в виде веретена (ячмень).

Поверхность зерна отличается:

- у пшеницы и ячменя – гладкая;

- у ржи — мелкоморщинистая;

- у овса — опушенная.

У злаков второй группы (хлебные зерновые культуры) форма зерна может быть двух видов:

- удлинённо-овальная (рис);

- округлая (кукуруза, просо, сорго): зерновка кукурузы может иметь грани и заострённость в верхней части; зерновка проса — заострённость на концах.

На окраску зерна влияют пигменты (хлорофилл, каротиноиды), формирующие цветовую гамму: от белой, серой и зеленоватой до красной и чёрной.

Яровые и озимые

Существуют 2 формы злаковых:

Посев яровых производят весной, полный цикл развития они проходят в течение лета, урожай дают осенью (позже озимых).

Посев озимых проводится осенью. До начала зимы они успевают прорасти, на зимовку уходят в фазе кущения и в состоянии покоя, а ранней весной следующего года, продолжая свой жизненный цикл, активно развивают стебли и начинают плодоношение в середине лета.

Озимые сорта, используя весной запасы почвенной влаги, дают не только более ранний, но и более обильный урожай.

По сравнению с яровыми, озимые сорта обладают меньшей засухоустойчивостью и требуют соблюдения определённых условий при выращивании:

- высокий снежный покров и мягкие зимы;

- плодородная почва.

Хлебные злаки имеют обе формы. Озимая рожь среди них обладает наибольшей морозостойкостью.

Выращивание

Хлебные злаки неприхотливы, но всё же требуют определённого ухода. В оптимальных условиях урожайность и качество зерна будут выше.

Злаки первой группы (настоящие хлеба) предъявляют невысокие требования к теплу, но нуждаются во влаге. Это растения длинного дня, быстро развивающиеся от всходов до кущения.

Зерновые культуры (просовидные хлеба) теплолюбивы и засухоустойчивы. От всходов до кущения развиваются медленно. Нуждаются в коротком световом дне.

Главный вредитель хлебных злаков – хлебный пильщик, личинка которого прогрызает у растения междоузлия.

Пшеница

Пшеница – древнейший род хлебных злаков. Её прародитель – полба, известная ещё со времён Древнего Египта. Культурные и дикорастущие виды пшеницы многочисленны, но исследователями описаны только 22 из них. Классификация проводится по разным признакам, на практике же пользуются разделением на две группы:

- Настоящие. Отличительный признак — неломкий стержень колоса. В результате этого колосья пшеницы не распадаются при созревании на отдельные колоски, при обмолоте освобождаются из чешуи (цветковой и колосковой) легко. Существует 11 видов настоящих пшениц, среди которых: твёрдая, мягкая, тургидум, месопотамская, полоникум, карликовая, круглозёрная.

- Полбяные. Отличительный признак — ломкий стержень колоса. Колосья пшеницы распадаются на отдельные колоски с отломленной частью стержневого членика. При обмолоте зерно не освобождается от чешуи, поэтому требуется дополнительная обработка. Существует 11 видов полбяных пшениц, среди них: абиссинская, колхидская, халдская, двузернянка и дикая двузернянка, зандури.

Сортовая принадлежность определяет хозяйственное предназначение пшеницы. Например, клейковина муки, которую делают из твёрдых сортов, крепкая и упругая. Благодаря этому из твёрдых сортов получаются макароны высокого качества. Из мягких сортов производят хлебопекарную муку. Твёрдая и мягкая пшеница подразделяется на классы: твёрдая – на 5, мягкая – на 6. В зависимости от класса, основной хлебный злак применяют непосредственно для производства продуктов питания или используют в качестве фуража.

Ячмень

История окультуривания ячменя насчитывает 10 тысяч лет. Родиной его древнейших предков считается Месопотамия, хотя упоминания об этом злаке встречаются у народов Азии, Египта, Европы.

Территории его распространения обширны: от северных районов (включая Заполярье) до тропиков. Горные условия Альп, Кавказа, Тибета также не являются препятствием для возделывания ячменя. Несмотря на столь широкое распространение, культурным видом является один-единственный – ячмень посевной, который принято делить на 3 подвида.

По химическому составу зерновки такие хлебные злаки, как пшеница и рожь, превосходят ячмень, содержащий в составе зерна белки, которые плохо усваиваются человеческим организмом. Малое содержание клейковины приводит к тому, что ячменный хлеб крошится и быстро черствеет.

Наибольшей популярностью пользуются крупы, которые изготавливаются из ячменя: перловая, ячневая.

В древние времена рожь была известна как сорное растение, всходящее среди посевов пшеницы. Слава пришла к этому злаку постепенно. В те годы, когда суровые морозы и устойчивая засуха истребляли пшеницу, землепашцам приходилось довольствоваться лишь урожаем неприхотливой ржи. На генном уровне рожь сохранила устойчивость своих прародителей к погодным стрессам и болезням.

Культурный вид этого злака – рожь посевная, объединяющая разные формы и сорта. Другие виды ржи — дикая, иранская, горная.

Рожь посевная высокоурожайна, устойчива к осыпанию, зимостойка; зерно крупное. Подразделяется по качеству на 4 класса: с первого по третий используются для изготовления муки, четвёртый – для фуражных целей.

Существует озимая рожь и яровая. Урожайность с 1 гектара – 2 тонны. Помимо пищевой ценности, рожь обладает бесценным качеством улучшителя тяжёлых почв. Благодаря интенсивному росту мощная разветвлённая корневая система способна рыхлить почву на глубине до 2 метров, тем самым создавая благоприятные условия для последующих культур. Произрастая на бедных почвах, играет роль сидерата.

Ржаной хлеб полезен: в нём больше аминокислот и витаминов, чем в пшеничном. Зерно ржи содержит белков в 2 раза меньше, при этом их питательная ценность выше.

Овёс – вторичная культура, как и рожь. Обладает большой жизнестойкостью. Родина овса – Монголия и Китай. В Европе стал культивироваться в бронзовом веке.

В природе встречаются 70 видов, но хозяйственную ценность имеют только 11. Наиболее известен овёс посевной, идущий на изготовление крупы, овсяного кофе, толокна, муки для кондитерских изделий и блинов.

В животноводстве овёс используется как концентрированный корм или составная часть комбикорма.

Хлебные злаки отдают овсу пальму первенства по производству диетического и детского питания: овсяное печенье, мюсли, хлопья «Геркулес». Пищевая ценность овса обусловлена оптимальным содержанием белков, крахмала, органических кислот, жиров и сахара, которые легко усваиваются, нормализуют обмен веществ, защищают сердце и кровеносную систему.

Кукуруза

Среди культурных злаков кукуруза занимает особое место, так как по строению не похожа ни на представителей настоящих хлебов (первая группа), ни на «собратьев» из второй группы, к которой непосредственно относится.

Необычен стебель: прямой и мощный, способный достигать 5 метров в высоту, снабжённый воздушными корнями, расположенными на нижних надземных узлах.

Листовая пластина широкая, сами листья длинные, опушенные сверху.

Кукуруза – растение однодомное, но раздельнополое, так как у неё 2 соцветия: початок состоит из женских цветков, метёлка на верхушке — из мужских.

Селекционерами выведено огромное количество сортов и гибридов, от которых зависит форма и окраска зёрен, располагающихся на початке вертикальными рядами.

Родина кукурузы – Америка (Центральная и Южная). Древние майя считали её священным растением, достойным поклонения.

В Европе она появилась благодаря Колумбу, увидевшему её впервые на острове Куба.

Основной состав кукурузного зерна – крахмал (70 %), белок (10 %), жир (8 %).

Применение кукурузы разнообразно: молодые початки варят, зёрна замораживают и консервируют, перемалывают в крупы и муку. Дальнейшая обработка превращает зёрна в хлопья для лёгких завтраков, попкорн и другие лакомства.

В животноводстве кукуруза считается ценной кормовой культурой.

Прародитель современного риса был известен в Индии свыше 15 тыс. лет назад. Основные территории культивирования – южные районы на заливных площадях.

Сыном воды и солнца, кормильцем Востока, вторым хлебом человечества, белым золотом называют этот высококалорийный злак. И это вполне оправданно, ведь он кормит более половины населения земного шара.

Рисовое зерно на 75 % состоит из крахмала, на 8 % — из белков; рисовая оболочка богата витамином В1.

Разнообразно применение риса: из зерна делают крупы и муку, из рисовой соломы — высококачественную бумагу для письма, шляпы и циновки.

Два десятка видов и свыше тысячи сортов риса по форме объединяются в 3 типа:

- Длиннозерный – с длинным и тонким зерном. Обладает максимальной прозрачностью. Применение этой типа риса универсально для восточной и универсальной кухни: от салатов до гарниров.

- Среднезерный – с зёрнами широкими и короткими. Менее прозрачен, чем длиннозерный, со средним содержанием клейковины. Основное назначение – паэлья, ризотто, пудинги.

- Круглозерный – с зёрнами круглой формы. Такой рис непрозрачен, в нём высокое содержание крахмала. Благодаря повышенной клейкости используется для приготовления каш, пудингов, запеканок, суши.

Известна интересная особенность риса: любой сорт имеет разный вкус и цвет в зависимости от его обработки и времени приготовления.

Просо и сорго

Происхождение проса в качестве сельскохозяйственной культуры начинает отсчёт с 3 тысячелетия до нашей эры.

Археологические раскопки в Среднем Приднестровье свидетельствуют, что просо возделывали ещё древние скифы. В Европу оно пришло из Индии, Монголии и Китая. В Древнем Китае просо стояло в одном ряду с другими священными растениями: рисом, пшеницей, ячменём, соей.

Зерновой злак теплолюбив и засухоустойчив. Просяная зерновка самая мелкая и твёрдая из всех злаковых, а содержание белка в нём выше, чем у пшеницы и ячменя.

Зерно используется для изготовления крупы, известной нам как пшено, и муки, из которой выпекают лепёшки и хлеб. На корм скоту идут все части злака: зерно, лузга, солома, мучель.

В культурном земледелии существует злак, напоминающий просо. Сорго вот уже 5 тысячелетий используется в засушливых районах Африки как основной хлеб. Внешне этот зерновой злак подобен просу, по химическому составу зерна – кукурузе.

Из зёрен сорго производят крупу, муку, крахмал, из соломы – плетёные изделия, бумагу и веники. Зелёную массу используют в составе силоса.

Источник