Ферраллитные почвы

Толковый словарь по почвоведению. — М.: Наука . Под редакцией А.А. Роде . 1975 .

Смотреть что такое «Ферраллитные почвы» в других словарях:

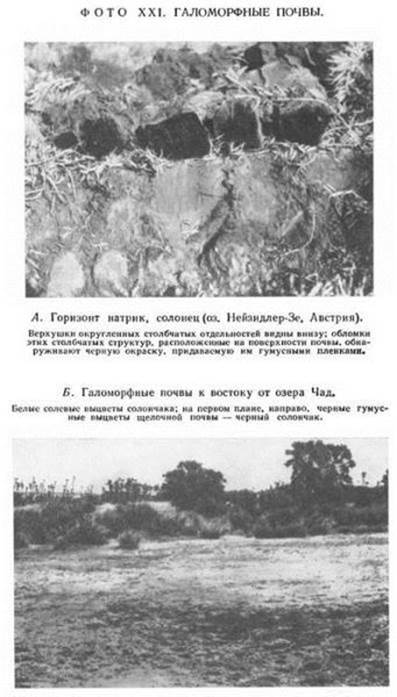

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажненных лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно желтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Большой Энциклопедический словарь

ферраллитные почвы — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. líthos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая) … Энциклопедический словарь

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропич. пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Ферраллитные почвы глеевые — группа типов п., близких к ферраллитным п.; отличаются от них наличием ясных признаков оглеения … Толковый словарь по почвоведению

красно-жёлтые ферраллитные почвы — см. почвы влажных и переменно влажных областей тропиков и субтропиков. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

красные ферраллитные почвы — см. почвы влажных и переменно влажных областей тропиков и субтропиков. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

Физико-географический очерк. Почвы — Почвы. Физико географический очерк. ПочвыБольшая и наиболее широкая часть Латинской Америки лежит в экваториально тропических широтах, где зоны увлажнения совпадают с направлением термических поясов. Здесь выражена широтная зональность почв.… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Африка. Физико-географический очерк. Почвы — Почвы. Контрастный климат (с увлажнением от избыточного до крайне недостаточного), связанное с этим разнообразие растительности, большие различия состава почвообразующих пород определили многообразие почв Африки. Вместе с тем огромная… … Энциклопедический справочник «Африка»

Реликтовые почвы — почвы, в строении и свойствах которых имеются черты, возникшие в условиях почвообразования, отличных от современных. Примеры Р. п.: ферраллитные почвы в пустынях Австралии; почвы, встречающиеся вне областей современной многолетней… … Большая советская энциклопедия

Латеритные почвы — термин используется в двух значениях. В широком (устаревшем) смысле соответствует термину ферраллитные почвы ; в узком смысле обозначает п., имеющие в профиле горизонт латерита … Толковый словарь по почвоведению

Источник

Желтые, красно-желтые и красные ферраллитные почвы влажных тропических и экваториальных лесов

Красно-желтые ферраллитные почвы формируются в наиболее теплых и влажных условиях (температура воздуха равна +25 – +27С, количество осадков достигает 2500 мм и более). Тропические леса являются наиболее продуктивной растительной формацией, однако большая часть органических остатков активно минерализуется, количество гумуса в самом верхнем толстом слое составляет 4–5%, в остальной части гумусового горизонта 1–2%. Гумус ультрафульватный. В профиле: А0 – лесная подстилка; А1 (12–17 см) – гумусовый горизонт коричневато-серой окраски, желтовато-бурой или красновато-бурой. Мелкокомковатая структура в верхней части, а в нижней – крупнее и менее стойкая комковатая, В – буровато-красной или буровато-желтый, рыхлый, нестойкой комковатой структуры, пронизанный корнями, ходами насекомых. В этом горизонте наиболее высокое количество ила. С – почвообразующая порода темно-красного или кирпично-красного цвета.

Почвы по всему профилю характеризуются кислой реакцией (рН 4,0–5,5), невысокой емкостью поглощения и насыщенностью основаниями: Е=3–10 мг*экв/100 г почвы, V – менее 50%. Вся толща почвы обогащена оксидами железа и алюминия, обеднена основаниями и кремнеземом. Среди поглощенных оснований преобладает алюминий, который составляет 60–80% емкости поглощения, а в небольшом количестве по всему профилю находится поглощенный водород. Водород и алюминий в сумме составляют 85–90% от общего количества поглощенных оснований.

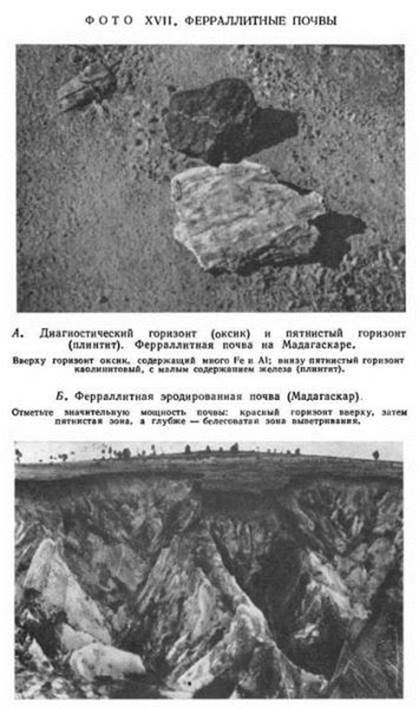

Красные ферраллитные почвы развиваются в условиях достаточного количества осадков (1300–1800 мм), но при более выраженном сухом сезоне (3–4 месяца). В этих условиях леса менее сомкнутые, в нижнем ярусе появляются кустарники и травы; на просеках – высокотравные саванны. В связи с изменением годового хода водного режима в сухой сезон почвы глубоко пересыхают. Верхние горизонты в результате термической деградации оксидов железа приобретают ярко-красный цвет. Самая верхняя часть гумусового горизонта приобретает темно-бурую расцветку. Мощность горизонта А1 30–40 см, что превышает показатели красно-желтых почв; гумусность – свыше 4%, иногда до 10%. Состав гумуса преимущественно фульватный. Характерной чертой красных почв является наличие сцементированных прослоек и горизонтов в результате выпадения гидрооксидов железа, так называемый процесс латеритизации.

Латеритизация – сложный процесс, который происходит благодаря привносу соединений железа почвенными растворами, особенно под влиянием поверхностного оглеения и бокового стока. Растворяющее железо, что перемещается в составе почвенного раствора, выпадает в форме гидрооксидов. Это происходит, когда на пути движения растворов возникает геохимический барьер (смена реакции, окислительно-восстановительного потенциала) в результате смены механического и химического состава пород, воздействия грунтовых вод (гидрогенная аккумуляция железа).

Латеритный процесс в красных ферраллитных почвах проявляется в верхних горизонтах в виде отдельных железистых конкреций. Местами эти конкреции образуют сцементированные горизонты. Глубинные латеритные горизонты в гидроморфных условиях – это мощные плотные горизонты, которые во влажном состоянии свободно режутся, а при высыхании твердеют и преобразуются в латеритные панцири, или «кирясы». Когда такие горизонты выходят на поверхность в результате почвенно-эрозионных процессов, то эти площади из-за большой плотности почти полностью исключаются из использования в целях земледелия. Такие горизонты в Индии используются в качестве кирпича при строительстве, в связи с чем английский ученый Ф. Бьюкенен (1807) назвал их латеритом (от лат. later – кирпич).

В строении почвенного профиля выделяется гумусовый горизонт красновато- или желтовато-серого цвета, с комковатой структурой, который постепенно переходит в почвообразующую породу. Реакция почвы кислая (рН 3,4–4,8), но по мере приближения к коре выветривания кислотность уменьшается и реакция становится близкой к нейтральной (рН 5,1–5,6). Емкость поглощения (Е=10–25 мг*экв/100 г почвы) и степень насыщенности почвы основаниями (V) высокая. Глинистые породы с преобладанием коолинита плохо удерживают элементы, поэтому плодородие красных почв низкое.

Среди красно-желтых и красных почв на основных вулканических породах и известняках в Южной Азии, Индонезии, в Южной Америке и Африке небольшими массивами встречаются темно-красные и темные лесные тропические почвы, которые называются маргелитовыми. Для них характерны: глинистый состав пород, слабокислая реакция среды, значительная емкость поглощения (до 30 мг*экв/100 г почвы) и высокая насыщенность основаниями. За счет богатого минералогического и химического состава эти почвы плодородные и широко используются в земледелии.

В бассейнах рек Амазонки и Конго значительные площади занимают лесные ферраллитные глеевые почвы, которые нуждаются в осушении. Кроме того, во влажных тропиках значительные площади занимают тропические болотные, тропические аллювиальные и мангровые засоленные почвы океанических побережий. Все они еще недостаточно изучены.

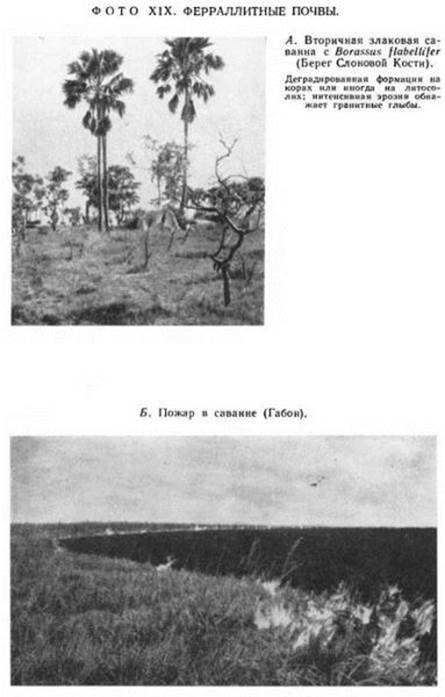

Сельскохозяйственная освоенность влажно-лесных тропических областей невысокая – около 5% общей площади. Выращивают рис, сахарный тростник, кофейное дерево, масличную пальму, бананы, ананасы, какао, батат и др. В связи с интенсивным промыванием почвы и выносом элементов питания необходимо внесение минеральных удобрений, а из-за высокой кислотности проводить известкование. Важное значение имеют мероприятия по борьбе с эрозией, а также разработка способов освоения почвы с близкими к поверхности латеритными горизонтами.

Климатические условия влажных тропиков позволяют получать 2–3 урожая в год. Дальнейшее сельскохозяйственное освоение возможно за счет сведения лесов. Однако вырубка лесов тропических районов приводит к уничтожению почвенного покрова этих районов и приводит к изменению общеклиматического режима планеты, поэтому она должна проводиться ограниченно, в разумных пределах.

Источник

Ферраллитные почвы общие свойства

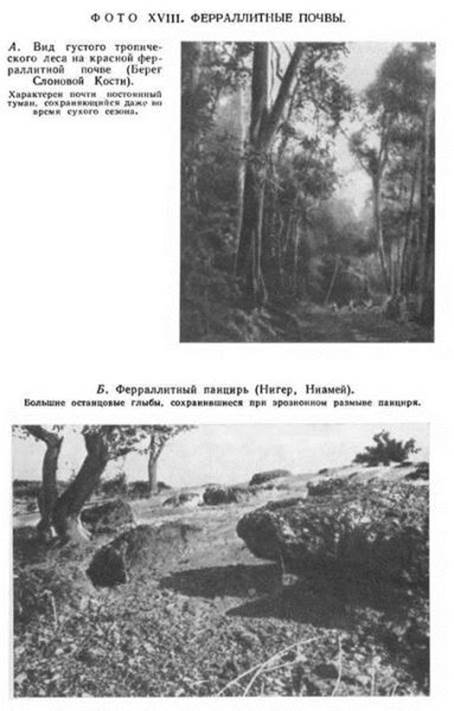

Выветривание во влажном экваториальном климате (с осадками более 1200 мм), называемое ферраллитизацией (прежде латеритизацией), представляет собой особое явление. Это выветривание очень быстрое, интенсивное и охватывает все силикатные минералы, кроме кварца. Оно приводит к потере кремнезема путем выноса и к освовождению не только окислов железа, но и алюминия (гиббсит). При этом образуется глина исключительно типа каолинита. Наконец, иногда почвы испытывают затвердение с образованием панциря, составные части которого сцементированы полуторными окислами в кристаллическом состоянии.

Процесс выветривания. Очень сильное выветривание в экваториальном влажном климате происходит путем щелочного гидролиза. Особенно обильные глубоко фильтрующиеся воды содержат мало СO2 и растворимых органических кислот; значение pH этих вод близко к 7 вследствие быстрого освобождения оснований; комплексные силикаты испытывают полный гидролиз с освобождением не только окислов железа, но также кремнезема и алюминия.

В процессе выветривания пород создается слабокислая или даже щелочная среда, в которой кремнезем при глубоком дренировании имеет тенденцию к растворению и миграции, увлекая Са, Mg, К. Напротив, А12O3 и Fe2O3, находясь вблизи своей изоэлектрической точки, нерастворимы и остаются на месте. Но под влиянием выноса оснований профиль почв выше зоны выветривания довольно быстро становится кислым.

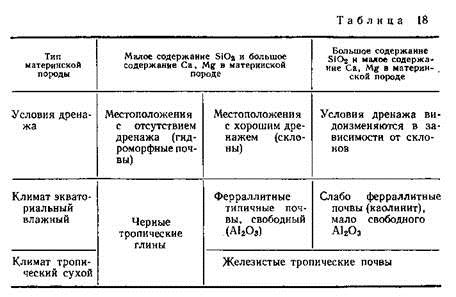

Характер ферраллитного выветривания варьирует в зависимости от свойств материнской породы и условий дренажа. Мы различаем три случая.

Изверженные меланократовые материнские породы. Материнские породы этого вида богаты основаниями Са и Mg и содержат ограниченные резервы кремнезема; отмечаются большие различия в характере выветривания в зависимости от условий местности и особенно дренажа. В верхней части хорошо дренированных склонов среда быстро становится кислой благодаря боковому выносу оснований, и вместе с тем она теряет кремнезем; вскоре кремнезема становится недостаточно для синтеза глин; полуторные окислы А12O3 и Fe2O3 аккумулируются в больших количествах: происходит образование истинных ферраллитов. В средней части склонов ферраллитизация слабее и количество новообразованного каолинита увеличивается относительно полуторных окислов. В нижней части склонов и в плохо дренированных депрессиях, где господствует типичный гидроморфизм, процесс развития другой. Под влиянием бокового выноса происходит аккумуляция кремнезема и оснований, значение pH поднимается и возникают благоприятные условия для генезиса монтмориллонита, скапливающегося в огромных количествах. В этом случае возникают черные тропические глины. На рис. 71 иллюстрируется схема образования подобной цепочки почв, развитых на базальте.

Укажем на типичный пример развития подобных почв в Верхней Вольте на меланократовой породе.

На дренированном склоне образована красная ферраллитная почва с содержанием 90% каолинита и 10% иллита; у подножия склона развита вертисоль с содержанием 80% монтмориллонита и 20% иллита и смешаннослоистых минералов.

Изверженные лейкократовые материнские породы. Почвы, образованные на этих породах, располагающихся в хорошо дренированных и плохо дренированных местоположениях, обнаруживают меньшую контрастность.

Вследствие небольших запасов оснований в указанных породах выветривание протекает только на первых этапах в ясно нейтральной среде, а затем быстро наступает подкисление. Большое содержание кремнезема препятствует его полному удалению; в этих условиях происходит рекомбинация кремнезема и алюминия, причем, поскольку pH среды близко к изоэлектрической точке каолинита, то происходит неосинтез каолинита. Лишь алюминий остается в небольших количествах в свободном состоянии (гиббсит); следовательно, образуется почва типа слабо ферраллитной. Изменения в количестве содержащегося при этом каолинита связаны с гидроморфизмом, то есть с условиями дренированности на склонах. В горизонтальных местоположениях или на пологих склонах медленный сток воды благоприятствует синтезу каолинита, который тогда особенно интенсивен (гидроморфная, или пятнистая, зона выветривания). В условиях хорошего дренажа происходит более слабый синтез каолинита и, напротив, более сильная ферраллитизация.

Табл. 18 показывает распределение почв в зависимости от климата и положения на местности.

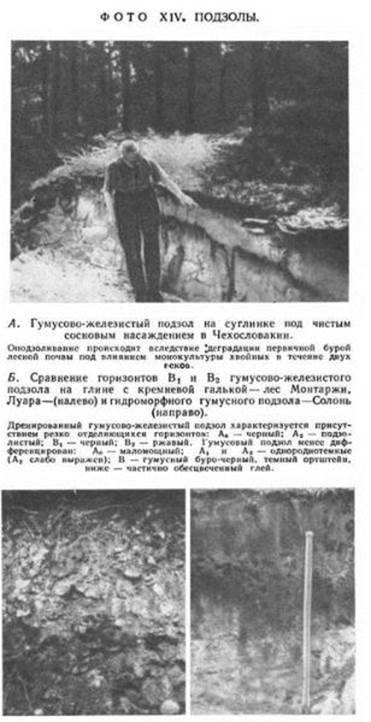

Ферраллитные почвы с ослабленным выветриванием. Ослабленная ферраллитизация характерна для некоторых экваториальных почв. В них каолинит смешан с другими глинами, количество гумуса увеличивается настолько, что железо входит в состав глинисто-гумусового комплекса, что напоминает некоторые почвы умеренного климата, цвет бурый. Подобные почвы могут появляться в особых климатических условиях (в горах) или же приурочиваться к специфическим местоположениям.

Речь идет о климатических условиях, благоприятствующих аккумуляции гумуса, который сдерживает выветривание. Такие условия встречаются в горах и на высоких плато, где формируются гумусные ферраллитные и бурые ферраллитные почвы.

К специфическим условиям местоположения принадлежат условия, которые, с одной стороны, благоприятны для ферраллитизации (в прямом смысле), а, с другой — для синтеза черных глин. Это наблюдается у подножия склонов на изверженных меланократовых породах с посредственным дренажем. Здесь формируются уже рассмотренные нами бурые эутрофные почвы, характеризующиеся присутствием в них смеси каолинита и монтмориллонита в самой разнообразной пропорции.

Явления затвердения: образование панцирей. В некоторых случаях в почвах происходит особый процесс, ведущий к образованию твердых панцирей, или кор; их формирование связано с определенными обстоятельствами: аккумуляцией свободных полуторных окислов (А12O3 и Fe2O3), которые дегидратируются и затвердевают под влиянием солнечных лучей.

Мы различаем три типа образования панцирей:

1. Панцири, возникающие в процессе эрозии в результате разрушения лесных почв путем смыва поверхностных горизонтов и последующего затвердения почвенного горизонта В (панцири во вторичных саваннах гвинейской зоны).

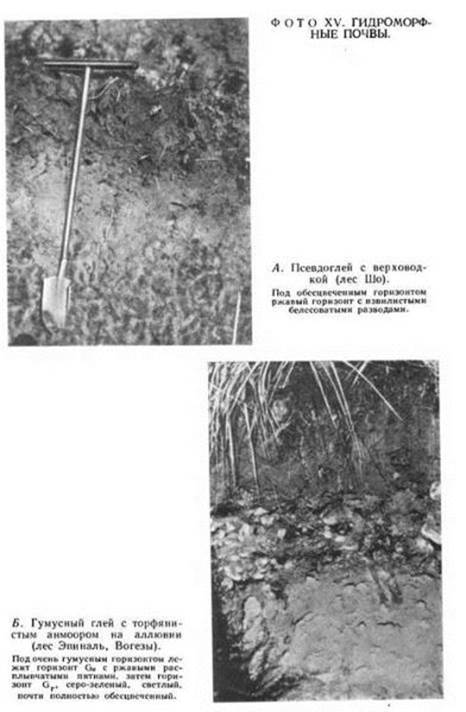

2. Гидроморфные панцири, возникающие при абсолютной аккумуляции мигрирующих полуторных окислов; это главным образом коры, обогащающиеся Fe2O3 в специфических условиях, то есть в депрессиях с грунтовой водой или в понижениях у подножия склонов, где есть боковой подток воды.

3. Коры относительной аккумуляции, где выпадение полуторных окислов происходит благодаря выносу других элементов.

Проблемы классификации. Руководящие принципы французской классификации легко определяются в соответствии с указанными выше принципами: три основные группы почв выделяются на основании трех степеней интенсивности ферраллитизации. Четвертая группа определяется по более значительному выносу полуторных окислов. Наконец, последняя, пятая группа отличается по образованию панцирей.

Интересно сравнить французскую классификацию с американской I960 г. Мы уже говорили, что несходство критериев, используемых в обеих классификациях, допускает лишь осторожное сравнение. По-видимому, группа слабо ферраллитных почв должна бы быть разделена на две: одну, принадлежащую к оксисолям, другую — к ультисоли.

Тогда можно было бы объяснить разделение ферраллитных почв на три группы в связи с интенсивностью ферраллитизации, с одной стороны, вымыванием глины и выносом полуторных окислов — с другой.

Почвы слабо ферраллитные с глинистым горизонтом (глинистыми пленками). Это ультисоли по классификации США, феррисоли — по бельгийской классификации. Эти кислые, очень ненасыщенные почвы (насыщенность в горизонте В 35%) характеризуются заметным вымыванием глины с образованием пленок окристаллизованной глины в горизонте В. Емкость обмена, хотя и небольшая, но еще выше 20 мэкв на 100 г глины.

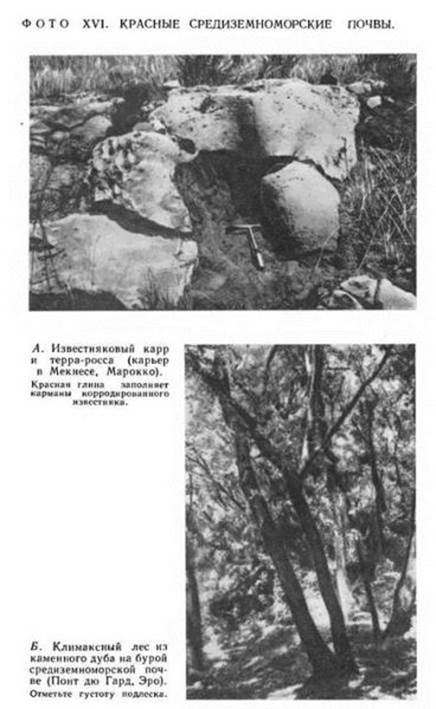

Красные и желтые подзолистые почвы юго-востока США принадлежат к этой группе. Это полигенетические почвы; их образование является результатом двух процессов: древней ферраллитизации и современного вымывания глин. Ферраллитизация происходила при более жарком, чем современный, климате, а вымывание развивается в условиях современного более влажного и более прохладного климата. К этим же почвам относятся красные почвы, развивающиеся на базальтах и особенно богатые железом. Они являются переходными к оксисолям.

Ферраллитные почвы с железистым горизонтом. Это почвы, переходные от оксисолей, классифицируемые американцами как удокс или устокс, в зависимости от влажности климата. Они представляют собой ферраллитные почвы влажной лесной зоны, и в них, несмотря на значительный неосинтез каолинита, присутствует еще горизонт оксик; полуторные окислы составляют более 12% общего содержания глины, а емкость поглощения ниже 20 мэкв на 100 г глины.

Отметим, что эти почвы часто бывают лессивированы, и количество глины и полуторных окислов в горизонте В оказывается большим, чем в А. Однако в отличие от ультисолей в горизонте В не обнаруживается пленок из микрокристаллических глин, а только пленки аморфного и желатиноподобного типа.

Почвы с максимальным выветриванием — ферраллиты в собственном смысле слова. Они соответствуют акроксам американской классификации, содержат мало кремнезема и, следовательно, мало глины; в них очень ясно выражено преобладание свободных полуторных окислов (А12O3 и Fe2O3), а емкость обмена очень низкая. Значение pH солевого выше, чем pH водного (обменная щелочность). Окись титана присутствует в больших количествах.

Что касается почв с панцирями и ферраллитных повышенногумусовых почв, выделяемых во французской классификации, то они, по-видимому, соответствуют различным подпорядкам в классификации США.

Ферраллитные повышенно-гумусные почвы. По-видимому, большинство их принадлежит к порядку ультисолей. Однако некоторые наиболее выветрелые и с железистым горизонтом могли бы быть отнесены к оксисолям. [7].

За время работы над курсовою мною изучена научно-методическая литература по теме курсовой работы, рассмотрено географическое положение и почвообразующие факторы, которые способствуют образованию почв экваториальных, тропических и субтропических поясов, рассмотрен механизм образования и характеристика желтозёмов, красно-желтых ферраллитных почв, красно-коричневых почв, красноземов субтропических влажных лесов, определены направления использования краснозёмов и желтозёмов в сельском. Материал моей курсовой работы имеет теоретический и практический интерес, так как отражает основные моменты формирования, характеристики и использования почв экваториальных, тропических и субтропических поясов.

Список использованной литературы

1. Образовательный портал «Училок.Нет» [Электронный ресурс] / Почвы влажных тропических, субтропических и экваториальных лесов. – 2014 – Режим доступа : http://uchilok.net/geografia/138-pochvy-vlazhnyh-subtropicheskih-tropicheskih-i-ekvatorialnyh-lesov.html. Дата доступа : 15.04.2014.

2. Образовательный портал «Училок.Нет» [Электронный ресурс] / Желтозёмы субтропических влажных лесов. – 2014 – Режим доступа : http://uchilok.net/geografia/140-zheltozemy-subtropicheskih-vlazhnyh-lesov.html. Дата доступа : 11.04.2014.

3. Образовательный портал «Училок.Нет» [Электронный ресурс] / Желтые, красно-желтые и красные ферраллитные почвы влажных тропических и экваториальных лесов. – 2014 – Режим доступа : http://uchilok.net/geografia/141-pochvy-lesov.html. Дата доступа : 13.04.2014.

4. Образовательный портал «Училок.Нет» [Электронный ресурс] / Красно-коричневые почвы. – 2014 – Режим доступа : http://uchilok.net/geografia/145-krasno-korichnevye-pochvy.html. Дата доступа : 12.04.2014.

5. Образовательный портал «Училок.Нет» [Электронный ресурс] Красноземы субтропических влажных лесов. – 2014 – Режим доступа : http://uchilok.net/geografia/139-krasnozemy-subtropicheskih-vlazhnyh-lesov.html. Дата доступа : 12.04.2014.

6. Геолого-географическое обозрение «Геоглобус.ру» [Электронный ресурс] / Тропические пустыни. – 2014 – Режим доступа : http://www.geoglobus.ru/earth/geo8/earth17.php. Дата доступа : 11.04.2014.

7. Агропортал «Помощник агронома» [Электронный ресурс] / Ферраллитные почвы. Общие свойства. – 2014 – Режим доступа : http://agrofak.com/pochvovedeniye/genezis-i-evolyucziya-pochv/ferrallitnye-pochvy-obshhie-svojstva.html. Дата доступа : 11.04.2014.

8. Горбылёва, А.И. Почвоведение с основами геологии / А.И. Горбылёва. – Мн.: Новое знание, 2002. — 480 с.

Источник