3 класс. Окружающий мир. Как образуется почва

3 класс. Окружающий мир. Как образуется почва

Вопросы

Задай свой вопрос по этому материалу!

Поделись с друзьями

Комментарии преподавателя

1. Приветствие

Наш урок будет посвящен почве и её образованию. И высокое дерево, и маленькая травинка укрепились своими корнями в земле, вернее в её верхнем слое, который называется почвой.

2. Образование почвы

А как же образовалась почва? Основа образования почвы – горные породы Земли. Дно водоёмов, равнины, горы сложены из горных пород, которые в течение миллионов лет разрушались под воздействием солнечного тепла, воды, воздуха и живых организмов. Мельчайшие частицы горных пород скапливаются в трещинах скал, скатываются вместе с потоками воды в низкие места. В трещины легко проникают вода, воздух, бактерии, мелкие животные и семена растений. В результате на камнях прорастают пучки трав, мелкие кустарники и даже деревья. Корни растений продолжают расширять трещины, разрушая породы.

Рис. 2. Проросшие растения на камне (Источник)

Проходят годы, образование почвы – процесс очень длительный. Через тысячу лет у подножия скал из остатков растений образуется почва. Это верхний плодородный слой земли толщиной до 2 см. На мягком вулканическом пепле этот процесс происходит быстро, всего за 50-60 лет. Животные принимают участие в образовании почвы. Они рыхлят породу, смешивают её с полусгнившими корнями растений, а когда гибнут, сами становятся её частицами. Итак, образование почвы происходит в результате разрушения горных пород под воздействием всех компонентов природы: солнечного тепла, воды, воздуха, живых организмов. Только все части природы, действуя друг на друга, образуют почву. Нет горных пород и живых организмов – не будет и почвы. Нет воды и воздуха – почва не образуется.

Давайте вспомним прогулку в осенний лес. Сможете доказать на основе своих наблюдений, что почва связывает в единое целое неживую и живую природу?

Сухие листья, хвоинки, травы, веточки деревьев падают на землю и скапливаются в самом верхнем её слое. Под опавшими листьями и ветками находятся песок и глина, мелкие камешки, останки животных и растений, перегной, а это относится к неживой природе. Всё это скоплено корнями растений, ведь каждое растение берёт из почвы питательные вещества. В почве всегда присутствуют бактерии, грибы, мелкие животные, а это относится к живой природе. Кто берёт из почвы питательные вещества, мы знаем. А кто же их вновь пополняет? Ведь если запасы не пополнять, то почва быстро оскудеет. Животные почвы прокладывают в ней ходы, куда попадает вода и воздух, они перемешивают почву, измельчают остатки растений, а бактерии, которые всегда живут в почве, превращают эти остатки в перегной.

Листья и травы разлагаются в почве сравнительно быстро. Всего через полгода они превращаются в прекрасные удобрения. Таким образом, питательные вещества постоянно возвращаются в почву и вновь расходуются растениями. Происходит почвенный круговорот. Почва связывает в единое целое неживую и живую природу.

3. Животные, обитающие в почве

А каких животных можно увидеть в почве? В лесной подстилке замерла божья коровка, что-то перетаскивают в свои подземные жилища муравьи, а вот кроты и дождевые черви проводят в почве всю свою жизнь.

А земляной шмель только зимует. Лягушки и улитки прячутся в почве от дневной жары, а майские жуки откладывают яйца, из которых появляются их потомства.

Рис. 6. Земляной шмель (Источник)

Жуки проникают в почву на глубину до 2 метров, муравьи – до 3 метров. Кроты – до 5 метров, а дождевые черви – до 8 метров.

4. Крот и почва

Кроты приносят очень большую пользу почве, прокладывая глубокие ходы, кроты выбрасывают землю на поверхность, а эта земля в полтора раз богаче кальцием, магнием, железом и другими питательными веществами.

Учёные подсчитали, что в березовом лесу кроты поднимают из глубины на поверхность такой обогащённой земли до 10 тонн на гектар. Получается, что большую часть берёзового леса удобряют кроты. А ещё в небольших кучках в земле, кротовинах, скапливается вода, которая увлажняет почву.

5. Пищевая зависимость обитателей почвы

Чем же питаются животные почвы? Они питаются остатками живых организмов, корнями растений и другими мелкими животными. Корни одуванчиков грызут личинки майских жуков, а личинками любят лакомиться кроты. Крот, наевшись, отправляется спать, и спит часа 4, проснувшись, он немедленно отправляется искать себе пищу. Делая глубокие ходы, крот постоянно натыкается на вредных насекомых и их личинок. За сутки крот съедает столько, сколько весит сам и даже больше. Голодать крот не может, 17-18 часов без еды для него губительны. Вот поэтому зимой кроты не могут залечь в спячку.

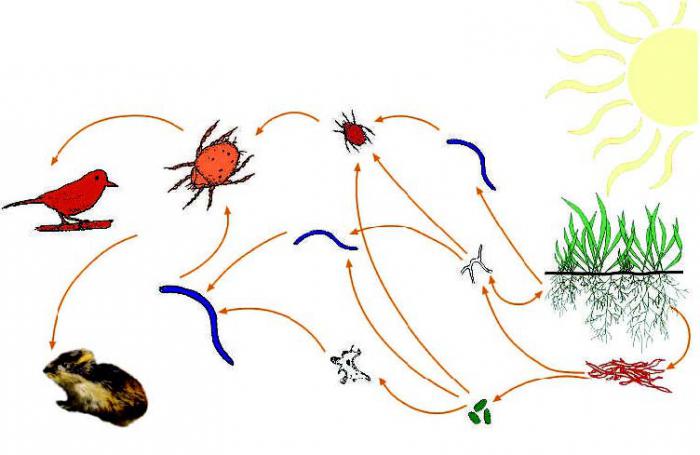

Между растениями и животными почвы существует пищевая зависимость: корень одуванчика – личинка – крот. Не будет одуванчика – погибнут личинки, не будут личинок – будут голодать кроты. Поэтому ученые считают, что все живые организмы связаны между собой цепями питания. Пищевая цепь показывает, кто кого ест. Между обитателями почвы существую очень много цепей питания, но в каждой такой цепи, первое звено – это растение. Ведь только оно способно на свету образовывать питательные вещества из углекислого газа и воды с растворёнными в ней минеральными солями. Второе звено – растительноядные животные, третье звено – хищные и всеядные животные. Когда хищные или всеядные животные погибают, то их останки становятся пищей для бактерий и других мелких животных.

6. Подведение итогов

Сегодня на уроке вы узнали о том, что почва – это единство живой и неживой природы, как образуется почва, и какие существуют цепи питания.

Источник

Тест по окружающему миру «Почва»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Выбери из предложенных ответов один правильный.

Почву можно отнести к …

а) к живой природе;

б) к неживой природе;

в) неживая и живая природа в почве соединяются;

г) только к неживой природе.

а) верхний рыхлый и плодородный слой земли, покрытый растительностью;

б) пучки трав, небольшие кусты;

г) полусгнившие остатки корешков и листьев растений.

а) из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве;

б) из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей;

в) из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, а также микробов, корней растений и различных животных, обитающих в почве;

г) из песка, глины, солей.

Один сантиметр почвы в природе образуется за …

Главное свойство почвы – это …

б) содержание влаги в почве;

г) способность удерживать влагу.

На плодородие почвы влияет…

а) наличие в почве перегноя;

б) наличие в почве воды;

в) наличие в почве песка и глины;

г) наличие остатков растений и мелких животных.

Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов образуется…

Остатки погибших растений и животных превращаются в перегной благодаря…

а) животным, обитающим в почве;

б) воде и воздуху, содержащимся в почве;

в) бактериям, живущим в почве;

г) воздуху, содержащемуся в почве.

Растения из почвы получают…

а) перегной, песок, глину;

б) воздух, воду, питательные вещества;

в) остатки растений и животных;

г) питательные вещества.

В почве обитают живые существа: …

а) муравьи, мухи, тараканы;

б) бабочки, жуки, мыши;

в) кроты, медведи, дождевые черви;

г) дождевые черви, кроты, медведки.

Животные почвы питаются…

а) остатками живых организмов, корнями растений;

г) живыми организмами.

Для защиты почвы на полях необходимо…

а) перепахивать, удобрять, уничтожать вредных насекомых и животных;

б) сажать деревья, поливать обильно, применять ядохимикаты;

в) проводить снегозадержание;

г) проводить снегозадержание, сажать полезащитные полосы, правильно пахать, умеренно поливать и удобрять.

Цепь питания – это…

а) живые существа, связанные между собой;

б) цепочки разных живых организмов, из которых каждый последующий ест предыдущего;

в) пищевая зависимость;

г) цепочки разных живых организмов.

В пищевой цепи звенья расположены так:

а) растения – хищные животные – растительноядные животные;

б) растения – растительноядные животные – хищные животные;

в) растительноядные животные – растения – хищные животные;

г) хищные животные – растительноядные животные – растения.

Почву ежегодно перекапывают и рыхлят, чтобы…

а) почва хорошо пропускала воздух;

б) почва хорошо удерживала влагу;

в) снег быстрее растаял;

г) почва хорошо пропускала воздух и удерживала влагу.

Перед посевом в почву вносят…

Врагами почвы считаются:

а) сильные ветры;

в) сильные ветры и вода;

г) дождевые черви.

Почва питает все живое, значит она – …

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 956 человек из 81 региона

Курс повышения квалификации

Скоростное чтение

- Сейчас обучается 883 человека из 79 регионов

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО

- Курс добавлен 23.09.2021

- Сейчас обучается 296 человек из 63 регионов

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Тест по окружающему миру «Почва» разработан для обучающихся 3-х классов по УМК «Перспективная начальная школа». Проводится согласно Рабочей программе по окружающему миру в 3 четверти: раздел «Почва», тема урока «Обобщение по теме «Почва».

Данный тест составлен в соответствии с требованиями тестовых технологий. Задания закрытой формы альтернативного варианта. Обучающимся предлагается ответить на 18 вопросов, выбрав один правильный ответ из 4 предложенных вариантов ответов. На проведение теста отводится 20 минут (3 минуты для знакомства с инструкцией). В помощь учителю к заданиям даются правильные ответы.

Тема: Почва

Выбери из предложенных ответов один правильный.

- Цепь питания – это…

а) живые существа, связанные между собой;

б) цепочки разных живых организмов, из которых каждый последующий ест предыдущего;

в) пищевая зависимость;

г) цепочки разных живых организмов. - В пищевой цепи звенья расположены так:

а) растения – хищные животные – растительноядные животные;

б) растения – растительноядные животные – хищные животные;

в) растительноядные животные – растения – хищные животные;

г) хищные животные – растительноядные животные – растения. - Почву ежегодно перекапывают и рыхлят, чтобы…

а) почва хорошо пропускала воздух;

б) почва хорошо удерживала влагу;

в) снег быстрее растаял;

г) почва хорошо пропускала воздух и удерживала влагу. - Перед посевом в почву вносят…

а) удобрения;

б) ядохимикаты;

в) корм;

г) соли. - Врагами почвы считаются:

а) сильные ветры;

б) вода:

в) сильные ветры и вода;

г) дождевые черви. - Почва питает все живое, значит она – …

а) защитница;

б) кормилица;

в) поилица;

г) красавица.

Ответы:

1. в

2. а

3. в

4. б

5. а

6. а

7. в

8. в

9. б

10. г

11. а

12. г

13. б

14. б

15. г

16. а

17. в

18. б

Источник

Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник