Видеофрагменты занятие №25 «Животные-землерои»

Животный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. Без него невозможно существование нашей планеты

Занятие проводится параллельно с изучением биологии животных (7класс зоологии). Изучаемые вопросы, потребуют для ответа сведений, не только полученных на данном занятии, но и материал уроков ботаники и зоологии. Материал можно использовать для изучения «Окружающего мир» 4класс.

Еще одной средой обитания многих видов животных является почва.

Почва — очень специфическая среда, и, для того чтобы нормально существовать в ней, животное должно обладать целым набором определенных качеств и свойств. Конечно, разнообразие почвенных животных уступает видовому разнообразию на земной поверхности или в океане. Но тем не менее почвенные животные играют огромную и очень важную роль в природе.

О том, как приспособились организмы к жизни в почве, вы узнаете на занятии.

Тип учебного занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний,

применение их на практике

Форма проведения: Лекция, видеоматериалы.

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации

Животные-землерои. Крот. Медведка. Слепыш. Чесночница. Копательиые приспособления

Вопросы для обсуждения

1.Какие приспособления имеются у животных-землероев?

2.Как роют подземные ходы крот и слепыш? Чем питаются эти зверьки?

3.Весной или летом найдите в лесу или на лугу кротовины. Почему крот выбрасывает землю на поверхность?

В почве обитают не только мелкие (дождевые черви, личинки), но и сравнительно крупные животные-землерои. Они не могут передвигаться по естественным пустотам между почвенными комочками и вынуждены сами прокладывать подземные ходы. Так, дождевой червь проделывает подземные ходы, раздвигая частицы почвы при сокращении мускулатуры. По ходу червь заглатывает и пропускает через себя комочки почвы, извлекая из них питательные вещества.

Типичное почвенное животное — крот. Крот, как и другие обитатели почвы, великолепно приспособлен к условиям своей среды. У него плотное тело, короткие уши (длинные уши мешали бы кроту продвигаться в тесных тоннелях) и маленькие глазки, так как крот большую часть жизни проводит в полной темноте. У крота очень короткая, но плотная шерсть, которая может заглаживаться как вперед, гак и назад. В ней не застревают даже самые мелкие почвенные

частички; кроме того, она достаточно теплая, а короткий ворс не мешает кроту двигаться в тесных ходах.

И наконец, у крота образовались специальные копателъные приспособления— передние лопатообразные конечности, с помощью которых это животное роет землю (рис.1).

Рис. 1: I — крот: 2— передние конечности крота: 3— медведка: 4 — слепыш

Разрыхленную почву крот периодически выталкивает на поверхность. Так на поверхности земли появляются кротовины — конусы выброшенной почвы. Крот, прорывая длинные тоннели, ищет в почве свою добычу — дождевых червей и личинок насекомых. Причем крот находит их не только тогда, когда копает ход. Продвигаясь по своим ранее вырытым галереям, он собирает наползших туда червей.

Другие хорошие землерои имеют те же особенности строения тела, что и крот. При помощи таких же лопатообразных передних конечностей прокладывает свои ходы в почве и вредитель садовых и огородных культур медведка — родственница сверчков и кузнечиков (рис.1). А вот грызун, который обитает в почвах стенной зоны и называется слепышом (у него, в отличие от крота, глаз не видно совсем), копает длинные подземные ходы при помощи крепких долотообразных резцов. Резцы у него выдаются вперед, а губы смыкаются за резцами. Поэтому разрыхленная слепышом земля не попадает ему в рот (рис.1).

Есть и змеи, живущие под землей. Они гоже слепые, а орудием рытья у них служит уплощенная передняя часть головы, покрытая крепкими щитками. Есть и роющие лягушки чесночницы. В землю они зарываются только на день, а ночью выбираются на поверхность и охотятся на слизней и различных насекомых. Под утро эти лягушки быстро зарываются в землю, используя задние лапы с лопатообразными выростами. Эти удивительные земноводные в почве движутся вперед задним концом тела и могут закапываться на глубину до 1 м.

Источник

Видеофрагменты занятие №25 «Животные-землерои»

Животный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. Без него невозможно существование нашей планеты

Занятие проводится параллельно с изучением биологии животных (7класс зоологии). Изучаемые вопросы, потребуют для ответа сведений, не только полученных на данном занятии, но и материал уроков ботаники и зоологии. Материал можно использовать для изучения «Окружающего мир» 4класс.

Еще одной средой обитания многих видов животных является почва.

Почва — очень специфическая среда, и, для того чтобы нормально существовать в ней, животное должно обладать целым набором определенных качеств и свойств. Конечно, разнообразие почвенных животных уступает видовому разнообразию на земной поверхности или в океане. Но тем не менее почвенные животные играют огромную и очень важную роль в природе.

О том, как приспособились организмы к жизни в почве, вы узнаете на занятии.

Тип учебного занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний,

применение их на практике

Форма проведения: Лекция, видеоматериалы.

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации

Животные-землерои. Крот. Медведка. Слепыш. Чесночница. Копательиые приспособления

Вопросы для обсуждения

1.Какие приспособления имеются у животных-землероев?

2.Как роют подземные ходы крот и слепыш? Чем питаются эти зверьки?

3.Весной или летом найдите в лесу или на лугу кротовины. Почему крот выбрасывает землю на поверхность?

В почве обитают не только мелкие (дождевые черви, личинки), но и сравнительно крупные животные-землерои. Они не могут передвигаться по естественным пустотам между почвенными комочками и вынуждены сами прокладывать подземные ходы. Так, дождевой червь проделывает подземные ходы, раздвигая частицы почвы при сокращении мускулатуры. По ходу червь заглатывает и пропускает через себя комочки почвы, извлекая из них питательные вещества.

Типичное почвенное животное — крот. Крот, как и другие обитатели почвы, великолепно приспособлен к условиям своей среды. У него плотное тело, короткие уши (длинные уши мешали бы кроту продвигаться в тесных тоннелях) и маленькие глазки, так как крот большую часть жизни проводит в полной темноте. У крота очень короткая, но плотная шерсть, которая может заглаживаться как вперед, гак и назад. В ней не застревают даже самые мелкие почвенные

частички; кроме того, она достаточно теплая, а короткий ворс не мешает кроту двигаться в тесных ходах.

И наконец, у крота образовались специальные копателъные приспособления— передние лопатообразные конечности, с помощью которых это животное роет землю (рис.1).

Рис. 1: I — крот: 2— передние конечности крота: 3— медведка: 4 — слепыш

Разрыхленную почву крот периодически выталкивает на поверхность. Так на поверхности земли появляются кротовины — конусы выброшенной почвы. Крот, прорывая длинные тоннели, ищет в почве свою добычу — дождевых червей и личинок насекомых. Причем крот находит их не только тогда, когда копает ход. Продвигаясь по своим ранее вырытым галереям, он собирает наползших туда червей.

Другие хорошие землерои имеют те же особенности строения тела, что и крот. При помощи таких же лопатообразных передних конечностей прокладывает свои ходы в почве и вредитель садовых и огородных культур медведка — родственница сверчков и кузнечиков (рис.1). А вот грызун, который обитает в почвах стенной зоны и называется слепышом (у него, в отличие от крота, глаз не видно совсем), копает длинные подземные ходы при помощи крепких долотообразных резцов. Резцы у него выдаются вперед, а губы смыкаются за резцами. Поэтому разрыхленная слепышом земля не попадает ему в рот (рис.1).

Есть и змеи, живущие под землей. Они гоже слепые, а орудием рытья у них служит уплощенная передняя часть головы, покрытая крепкими щитками. Есть и роющие лягушки чесночницы. В землю они зарываются только на день, а ночью выбираются на поверхность и охотятся на слизней и различных насекомых. Под утро эти лягушки быстро зарываются в землю, используя задние лапы с лопатообразными выростами. Эти удивительные земноводные в почве движутся вперед задним концом тела и могут закапываться на глубину до 1 м.

Источник

Растительный и животный мир России

Урок 25. География 8 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Растительный и животный мир России»

Растительность – это один из компонентов природного комплекса. Формирование растительного покрова определяется в первую очередь климатическими условиями. Так, например, растения не могут развиваться без воды и тепла. Распределение увлажнения по поверхности суши – главный фактор, который определяет тип растительности. Рельеф перераспределяет осадки, которые выпадают на землю. Например, в понижениях поверхности влага скапливается, на возвышенных участках – просачивается или стекает по склону. Играет роль и порода, на которой поселяется растительность. Она всегда более или менее способна удерживать влагу.

При значительных запасах доступной влаги развивается древесная растительность – леса. С уменьшением количества влаги леса заменяются кустарниковой, а затем травянистой растительностью, а она, в свою очередь, уступает место мохово-лишайниковой. В зависимости от температуры происходит разделение типов растительности на теплоустойчивые и холодоустойчивые. Влага и тепло распределяются по поверхности Земли зонально, соответственно им распределяются и типы растительности.

К основным типам растительности России относят растительность арктических пустынь, тундр, лесов, степей и пустынь.

Растительность арктических пустынь не образует сплошного покрова. Арктическая пустыня лишена деревьев и кустарников. Отдельные пятна лишайников, отдельные стебли растений сменяются оголёнными участками.

Тундровая растительность – мхи, лишайники, травы, мелкие карликовые кустарнички – развивается при недостатке тепла. Растения тундры имеют короткий вегетационный период, маломощную корневую систему, поскольку не могут пробить корнями мёрзлые горные породы.

В умеренном поясе России распространена лесная растительность, которая представлена темнохвойными лесами из ели и пихты на севере, таёжными кедрово-лиственными лесами в Сибири, смешанными лесами из ели, сосны, осины, берёзы в средней полосе и широколиственными лесами в южных районах этой зоны.

Леса умеренного пояса

Преобладающие породы древесной растительности России – сосна, пихта, ель, лиственница, кедр, берёза и дуб.

Сосна в России чрезвычайно распространена по всему северу страны и большей части Сибири. Это одна из самых ценнейших хвойных пород нашей страны. Высота сосны может достигать пятидесяти метров. Растёт она на песчаных, супесчаных почвах, иногда на заболоченных участках, образуя чистые и смешанные леса. Интересный факт. Какую бы часть дерева ни поранили, из неё сразу вытекает смола и затягивает рану – так сосна лечит сама себя. Делая насечки на стволах, добывают сосновую живицу. Столетняя сосна может дать при подсечке до шестнадцати килограммов смолы.

Ель – это вечнозелёное хвойное дерево, символ Нового года. Высота ели может достигать пятидесяти метров, а продолжительность жизни дерева может составлять и шестьсот лет, хотя обычно дерево живёт до двухсот пятидесяти – трёхсот лет.

Широкое распространение на территории России получила берёза. Белоствольная берёза с давних пор олицетворяет природу нашей страны. Образ русской берёзы воспет многими замечательными поэтами и художниками. Большинство видов берёз – деревья высотой 30-45 метров, с обхватом ствола до 120-150 сантиметров. Берёзы к концу вегетативного периода накапливают питательные вещества, в том числе и сахар. Весной, с началом сокодвижения (до распускания листьев), эти вещества начинают подниматься к листьям. Если на стволе в это время сделать надрезы, из них будет вытекать значительное количество сока. Берёзовый сок улучшает обмен веществ, очищает кровь и организм, способствует восстановлению тканей. Это отличное общеукрепляющее средство для человека.

Дуб представляет собой листопадное дерево, которое в высоту достигает не более пятидесяти метров. Листья дуба перистолопастные, расположены на коротких черешках. Дуб хорошо узнаваем благодаря своим плодам – желудям, которые являются, по сути, орехами.

Степь в России, незатронутая хозяйственной деятельностью человека, представляет собой море травяной растительности. Наиболее распространёнными растениями степи являются ковыль, пауза типчак и масса других цветковых растений. Ковыль – это многолетняя трава с коротким корневищем, которая относится к семейству злаковых. Длинные, податливые малейшему дуновению, шелковистые ости ковыля притягивают взгляд в пору своего цветения. Типчак – это многолетнее травянистое растение. Оно является лучшим пастбищно-кормовым растением степи, особенно охотно поедается мелким скотом и лошадьми.

При малом количестве осадков (до 200 миллиметров в год) и высоких температурах воздуха формируется пустынная растительность. Недостаток осадков вынуждает растения пустынь обеспечивать себя влагой любыми способами. Растительность пустынь хорошо приспособлена к засухе. Листья многих растений здесь превратились в колючки, испаряющие минимум влаги, корни разветвлённые и очень длинные, способные доставать воду из глубины земли. В пустынях преобладают различные виды кактусов и солянок.

География расселения животных определяется наличием пищи. Кроме того, у обитателей животного мира всегда существует опасность стать жертвой хищника, поэтому они всегда нуждаются в укрытии или развивают способности её избежать другим путём. Среди всех адаптаций животного мира, пожалуй, самая важная – это привычка жить в коллективе. Животные получают немало пользы, живя бок о бок с представителями своего вида. Они помогают друг другу добывать пищу, защищаться от врагов и вместе заботятся о потомстве.

Каждому типу растительности присущ свой животный мир. Животный мир арктических пустынь в основном связан с морем. В прибрежной зоне обитают тюлени, моржи, и даже белые медведи. Белый медведь – это крупнейший сухопутный хищник планеты и единственный, который активно выслеживает и охотится на человека, рассматривая его как равноценную добычу. Длина тела белого медведя достигает 3 метров, масса – одной тонны. Белого медведя от других медведей отличают длинная шея и плоская голова. Цвет его шубы варьирует от белого до желтоватого (как правило, летом мех белого медведя может желтеть из-за постоянного воздействия на него солнечного света). Самые мелкие белые медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные – в прибрежной полосе Берингова моря.

Тундры России отличаются бедностью видового состава, хотя численность отдельных видов значительна. Здесь обитает очень много птиц, прилетающих на лето: водоплавающих – гусей, (пауза) уток. Полярные совы – коренные жители тундр, здесь они и зимуют. Полярная сова – это самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Из млекопитающих в тундре зимует только песец, который питается грызунами – леммингами. У всех леммингов плотное телосложение, короткие лапы и хвост, маленькие, скрытые в меху, ушки. Окраска одноцветная, серовато-бурая или пёстрая. Крупных животных в тундре немного, в основном они кочуют летом из тайги: например, северные олени, питающиеся мхом, – ягелем. Из хищников здесь вы можете повстречать горностая, пауза волка и других.

Леса умеренного пояса богаты разными видами животных. Здесь широко представлены все классы животных – насекомые, птицы, пресмыкающиеся, млекопитающие. Для всех видов лесов существуют общие виды животных: волк, медведь, лиса, белка, заяц и другие. Только в тайге встречается соболь, из птиц – рябчик, пауза глухарь. В широколиственных лесах широкое распространение получили копытные животные – косуля, благородный олень, кабан.

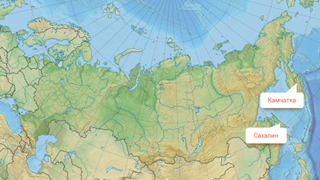

Бурый медведь – это олицетворение России, это символ нашей страны. С давних пор фигура медведя присутствует на различных гербах. Бурый медведь – это крупное животное, длина тела которого может достигать 2,5 метров, а масса – 450 килограммов. Бурый медведь обитает в различных лесах России, но особенно широко этот вид распространён в таёжных лесах. Наиболее крупные медведи встречаются в нашей стране на Камчатке и Сахалине.

Степные животные России приспосабливаются к открытым пространствам. Пищевых ресурсов здесь достаточно для всех видов, главная проблема – опасность стать жертвой хищников, которых в степях очень много. В степи много грызунов – сусликов, хомяков, мышей-полёвок. Из крупных животных в степи встречаются сайгаки, они спасаются от врагов с помощью быстрых ног. Богат и разнообразен мир птиц степей. Здесь они гнездятся прямо на земле.

Животный мир пустынь характеризуется господством в нём грызунов, пауза пресмыкающихся пауза и насекомых. Птиц здесь мало. Животные испытывают постоянную потребность в воде и поэтому концентрируются возле водопоев. В животном мире пустынь преобладают пресмыкающиеся (ящерицы, змеи), быстро передвигающиеся копытные (джейраны), грызуны (тушканчики).

Источник