Значение аммонификации при хранении навоза

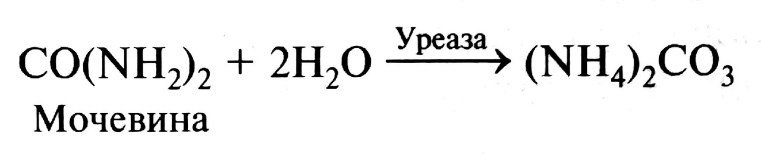

Почти тотчас же после выделения в экскрементах начинают идти процессы аммонификации азотистых веществ (мочевины, гиппуровой и мочевой кислот). Особенно быстро под влиянием уробактерий подвергается гидролитическому расщеплению мочевина:

Несколько медленнее разлагается гиппуровая кислота, которая дает вначале бензойную и аминоуксусную кислоты (гликоколь):

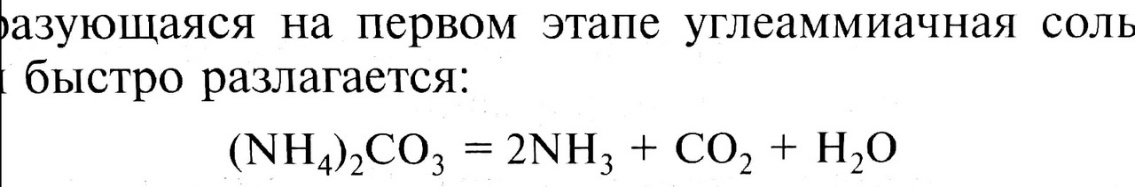

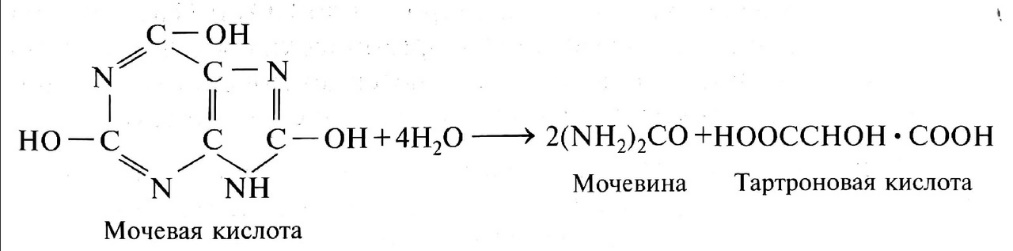

Мочевая кислота более устойчива, однако и она разлагается с образованием мочевины, а затем углекислого аммония, который является источником крупных потерь аммонийного азота, так как легко диссоциирует на углекислоту и аммиак:

Превращения безазотистых веществ при аэробных процессах разложения идут по уравнению:

При анаэробном процессе разложения клетчатка распадается в конечном счете до углекислого газа и метана по следующей схеме:

Главным материалом для метанового брожения служит клетчатка, однако брожению подвержены также крахмал, пентозаны, жирные кислоты и даже белки. Нередко пентозаны разлагаются быстрее клетчатки.

Превращения азотистых веществ при хранении сначала идут в том же направлении, как и в стойле. Но затем начинают преобладать другие процессы, которые приводят к значительным потерям азота. При этом наряду с процессами разложения и упрощения состава азотистых веществ имеют место вторичные процессы синтеза белка в результате закрепления аммиака микроорганизмами. Кроме того, аммиак и аминокислоты могут химическим путем связываться с углеводами с образованием темноокрашенных соединений, подобных гумусу. Это они окрашивают навозную жижу в темно-бурый цвет.

Табл. 17. Состав конского навоза в зависимости от сроков хранения, % (данные НИУИФ и ВИУА).

| Составные части | Свежий навоз | После 2-месячного хранения | После 4-месячного хранения | После 5-8 -месячного хранения |

| Вода | 72,0 | 75,5 | 74,0 | 68,0 |

| Органические вещества | 24,5 | 19,5 | 18,0 | 17,5 |

| Азот: общий белковый аммиачный | 0,52 0,33 0,15 | 0,60 0,45 0,12 | 0,66 0,54 0,10 | 0,73 0,68 0,05 |

| Фосфор (Р2О5) | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,48 |

| Калий (К2О) | 0,60 | 0,64 | 0,72 | 0,84 |

Примечание. В таком же примерно соотношении изменяется состав навоза, полученного и от других видов животных, в зависимости от продолжительности его хранения.

Состав навоза в зависимости от условий и продолжительности хранения подвержен существенным изменениям. В условиях, исключающих потери питательных элементов из навоза от выщелачивания дождевыми и талыми водами, установлена следующая зависимость: чем дольше навоз хранится и, следовательно, чем более высокой степени разложения он достигает, тем выше относительное содержание в нем азота, фосфора, калия и других элементов, но меньше аммиачного азота (табл. 17) и больше потери органического вещества и азота (табл. 18). Особое внимание уделяют хранению навоза с высоким содержанием азота. Недопустимо хранить его в рыхлых неуплотненных штабелях, так как это приводит к большим потерям (табл. 19).

Табл. 18. Потери азота и органического вещества из навоза и зависимости от срока рыхлого хранения, % (но данным И. П. Мамченкова, 1964).

| Потери | Срок хранения, мес | ||

| 2 | 4 | 6-8 | |

| Общего азота Органическою вещества | 20-25 25-30 | 30-35 35-40 | 45-50 50-60 |

Табл. 19. Помри азота при 4-месячном хранении навоза в штабелях без уплотнения, % (по данным И. П. Мамченкова, 1964).

| Навоз | |||||

| на соломенной подстилке | на торфяной подстилке | на подстилке из опилок | |||

| содержание азота в свежем шитве | потери азота | содержание азота в свежем навозе | потери азота | содержание азота в свежем навозе | потери азота |

| 0,52 0,48 0,40 0,32 | 44 36 31 12 | 0,85 0,75 0,60 0,40 | 25 19 14 3 | 0,54 0,42 — — | 38 25 — — |

Стадии разложения навоза. В зависимости от стадии разложения навоз, приготовленный на соломенной подстилке, подразделяют на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.

Свежий навоз представляет собой слаборазложившуюся массу, солома в которой незначительно изменяет цвет и прочность.

Полуперепревший навоз. Солома в таком навозе приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. В этой стадии разложения навоз теряет 10-30 % первоначальной массы и такое же количество органического вещества.

Перепревший навоз представляет собой однородную массу. Солома разлагается настолько, что нельзя обнаружить отдельные соломины. При доведении до такой степени разложения убыль массы навоза и потери сухого органического вещества достигают 50 %.

Перегной — рыхлая темная масса. В этой стадии разложения навоз теряет до 75 % массы и сухого органического вещества.

Не следует доводить навоз до перепревшего или перегнойного состояния. При длительном хранении навоза содержание органического вещества уменьшается в 2-3 раза, при этом теряется значительное количество азота (табл. 20).

Табл. 20. Содержание азота и фосфора в коровьем навозе, приготовленном на соломенной подстилке, % (по данным И. П. Мамченкова, 1964).

| Навоз | Азот | Фосфор | Потери органического вещества |

| Свежий Полуперепревший Перепревший Перегной | 0,52 0,60 0,66 0,73 | 0,25 0,38 0,43 0,48 | — 29,0 47,2 62,4 |

Скорость разложения органического вещества зависит от условий увлажнения, температуры и аэрации навоза. Наиболее интенсивно навоз разлагается при влажности 55-75%; при снижении влажности скорость разложения резко замедляется. Особенно сильно влияет на темпы разложения аэрация. Чем больше кислорода воздуха поступает в штабель навоза, тем интенсивнее и при более высокой температуре идет этот процесс. Аэрация и температура при разложении навоза зависят от объема штабеля и степени его уплотнения и увлажнения.

Источник

35. Аммонификация мочевины. Возбудители и ход процесса. Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

Аммонификация— процесс, сопровождающийся выделением аммиака при разложении белков и азотосодержащих соединений

К азотосодержащим органическим соединения, часто встречающимися в природе, относятся мочевина, мочевая и гиппуровая кислота.

Разложение мочевины

Мочевина – конечный продукт превращения соединений азота в организме человека и животных.

Мочевину могут синтезировать почвенные грибы.

Это же соединение образуется при гидролитическом распаде аргинина под действием фермента аргиназы

Многие бактерии и грибы синтезируют уреазу, могут использовать мочевину как источник азота и для синтеза белков

Бактерии, разлагающие мочевину – уробактерии

Бактерии развиваются при щелочной среде рН 9-10, что позволяет вызвать распад значительного количества мочевины до аммиака.

Источник углерода – углеводы и соли органических кислот

Ход процесса

Под действием микроорганизмов, содержащих фермент уреазу, мочевина в несколько этапов превращается в аммиак и диоксид углерода:

Образующиеся на первом этапе углеаммиачная соль мало устойчиво и быстро разлагается:

Значение

Мочевина содержит 46% азота используется как удобрение

Физиологический смысл распада мочевины по-видимому сводится к переводу аминный формы азота в более легко своему аммиачную

Гиппуровая кислота

Мочевая и гиппуровая кислота также играют важную роль в белковом обмене млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых и птиц

в экскрементах змей до 90 % мочевой кислоты, в помете птиц -25%

В моче млекопитающих содержание мочевой кислоты незначительное

Разложение мочевой кислоты в местах скопления помета птиц гуано в условиях засушливого климата приводит к накоплению нитратов. Поэтому в Южной Африке, Чили, Перу есть богатые залежи нитратов

Ход процесса

Мочевая и гиппуровая кислоты быстро распадаются под влиянием гидролитических ферментов ряда микроорганизмов:

Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

Количество азота зависит от типа почвы. В пахотном слое разных почв количество азота колеблется в широких пределах; в дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах – 0,04 – 0,08%, суглинистых и глинистых – 0,1– 0,15%. Серые лесные и черноземные почвы наиболее богаты общим азотом (0,3 – 0,5% и более). В каштановых почвах его количество колеблется от 0,1 (в светло-каштановых и бурых) до 0,2—0,25% (в темно-каштановых).

неисчерпаемым источником азота является атмосфера (среди прочих газов атмосферы на молекулярный азот приходится 78%. Однако молекулярный азот, будучи инертным газом, не может непосредственно усваиваться растениями.

фиксация молекулярного азота и пополнение запасов его в почве осуществляется двумя путями: под влиянием грозовых разрядов и с помощью определенных микроорганизмов. Под действие электрических и фотохимических реакций при грозах образуются аммиак и окислы азота, которые поступают в почву с атмосферными осадками. По данным А.В.Петербургского, в осадках всегда больше аммонийного, чем нитратного азота, и общий приход его достигает в среднем около 4кг/га*год.

Гораздо большее значение в обогащении почв азотом имеет биологическая фиксация атмосферного азота свободноживущими микроорганизмами, сине-зелеными водорослями и клубеньковыми бактериями. Потенциальные возможности симбиотических и несимбиотических свободноживущих азотфиксаторов неравноценны. Свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы способны при благоприятных условиях ассимилировать 10-15 кг/га*год связанного азота. Клубеньковые бактерии поглощают значительно больше азота из атмосферы. По данным Д.Н.Прянишникова , ежегодно на 1 га люцерна накапливает 300(до 500-600), клевер 150-160 (до 250-300), люпин до 150, соя до 100, вика, горох- 50-60 кг азота. Количество фиксированного азота зависит от вида бобового растения Ph почвенного раствора, величины урожая. Наиболее активно азотфиксация осуществляется в фазу цветения бобовых культур.

Некоторое количество аммонийных удобрений, а также аммония, накапливающегося при минерализации органических соединений, закрепляется почвенными минералами

Потери азота из удобрений существенно уменьшаются при использовании гранулированных и медленно растворяющихся удобрений. К ним относятся уреаформ (конденсат мочевины с формальдегидом), гранулированная мочевина с оболочкой из элементарной серы, уреа-зет (конденсат мочевины с ацетальдегидом), изобутилен-диуреа и т. д.

Минеральные азотные удобрения позволяют быстро повышать урожаи, действуя практически в год внесения в почву. Под зерновые культуры в среднем вносят около 30 кг/га минеральных азотных удобрений в год

большое внимание уделять культурам бобовых растений, которые не только обогащают почву азотом, но и дают корм, богатый белком.

Содержание органического вещества в навозе составляет 20—25%; количество питательных для растений веществ ограничивается долями процента (0,5% азота, 0,2% Р2О5 , 0,6% К2О) и около 75% воды. Органическая часть навоза в расчете на беззольную сухую массу содержит до 40% перегнойных соединений, около 30% целлюлозы и лигниноподобных веществ.

Навоз, хранившийся плотным способом, содержит значительное количество аммиачного asoia, эффективность его гораздо выше, чем при других способах хранения

Потери азота при разложении навоза во время хранения значительно сокращаются при добавлении к нему (при укладке в штабеля) фосфоритной муки в количестве 3% массы навоза.

До 40% азота находится в навозе в виде гиппуровой и мочевой кислот, но большая часть — в виде мочевины. Последняя легко гидролизуется уробактериями и многими сапротрофными бактериями. При этом образуется углекислый аммоний, который легко диссоциирует на NH3 и СО2 .

При повышенной температуре распад мочевины и карбоната аммония усиливается, поэтому при горячем способе приготовления навоза потеря азота возрастает до 30%. Правильное приготовление навоза холодным способом резко снижает потери азота. Если вместо соломенной подстилки применяют торфяную, хорошо поглощающую аммиак, то потери снижаются до нескольких процентов

В бесподстилочном навозе значительная часть азота (40—60%) содержится в форме аммиака. Поэтому при его использовании целесообразно применять ингибиторы нитрификации.

В навозе много бактерий рода Pseudomonas, представителей группы кишечной палочки и других аммонификаторов, гнилостные спорообразующие бактерии — Bacillus subtilis, В. mesentericus, В. megateriит, В. mycoides и т. д., но при холодном способе приготовления эти виды размножаются слабо.

Источник