Значение магния для почвы, растений, животных

5000 мт/кг) и континентальной (3200 мг/кг) флоры. В океаническом планктоне содержание Mg следующее (мг/кг с.): среднее 8000, тотальный 11000, фито-8000, 300-6000. В беспозвоночных организмах моря А.П. Виноградов впервые отметил снижение концентрации Mg в крови особей классов, стоящих на более высоких уровнях систематики, что впоследствии установлено и для неживой материи. В животных кларк Mg — 3000 мг/кг (с.) и в морских среднее значительно выше (5000 мг/кг), чем в наземных (1000 мг/кг). В процессе биохимической эволюции содержание Mg во времени, так же как и для пород, снижалось (%): бактерии 0,7, покрытосемянные растения 0,3, млекопитающие 0,1.

Средние содержания Mg в сельскохозяйственных культурах таковы (%): картофель 0,095±0,002, зерно пшеницы 0,14±0,01, злаковая смесь 0,03±0,01.

Для нашей страны приводятся следующие оценки содержаний в пищевых продуктах (мг/кг ж.): пшеница 1110, гречиха 2600, хлеб 140—620, сухое молоко 1200, молочные продукты 140—250, мясные 150—200, рыбные 350—600.

Для животных Mg является одним из важнейших активаторов различных ферментативных процессов. Он входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ, щелочной фосфотазы и т.д. Дефицит Mg2+ резко тормозит процессы фосфорилирования в метахондриях клеток, образование оксидазы, фосфотазы и активность РНК, ингибирует миозин, AT фазу и действует на состояние нервной и костной мышечной систем. Этот элемент — незаменимый компонент костей, мягких тканей и биологических жидкостей.

С недостатком Mg связывается высокий уровень заболеваемости злокачественными опухолями, а его избыток уменьшает риск подобных заболеваний.

Суточое потребление Mg с пищей в разных странах, по Е. Хамильтон следующее (ммоль): США 11—14, Англия 10,3 ±0,8, Индия 30,4.

Наиболее высокое значение всасывания Mg характерно для молодых телят (до 0,9 — глюконат, лактат и др.), тогда как у коров — 0,2.

Для человека величина всасывания из желудочно-кишечного тракта составляет 0,3. Всасывание усиливается (до 0,4) под воздействием белков, алкоголя и антибиотиков. В организме взрослого человека содержится 21—28 г Mg (или около 430 мг/кг) при ежедневном поступлении 0,31—0,34 г (мужчины) и 0,272 г (женщины); 1/2 всего количества Mg находится в костях, 1/3 — в мышцах, остальное — в биологических жидкостях, в основном в плазме крови. Наибольшая концентрация Mg характерна для внутриклеточных сред — в 3—15 раз выше, чем во внеклеточной (например, для плазмы крови — интрацеллюлярная жидкость 13 ммоль/л, экстрацеллюлярная 1 ммоль/л).

Содержание Mg в плазме крови человека в норме строго постоянно и у взрослых составляет 17—28 мг/л, в среднем 21,2±1,0 мг/л; в эритроцитах его в 2,5 раза больше — х = 51,2±0,2, в сыворотке крови 21,7±0,5 мг/л. Самые высокие концентрации Mg в человеческих органах установлены (n*10в-6) в зубах (6180—8700) и костях (980—9370), повышенные — в волосах (19—163) и ногтях (16—125). В остальных органах содержания Mg следующие (n*10в-6): мозг 0,18—0,7 (ж.), 9—11 (з.); сердце 0,15—0,28 (ж.), 16 (з.); почка 0,17—0,22 (ж.), 0,6—1,4 (с.), 13 (з.); печень 0,1—0,2 (ж.), 0,5 (с.), 13 (з.): легкие 0,06—0,18 (ж.), 9,8 (з.); мускулы 0,19—0,27 (ж.), 1,16 (с.). 16 (з.); кожа 0,87 (з.); в молоке — 35 мг/л. Mg выводится с калом (

1/3), а также с потом и волосами (

1/20). Tб выведения для организма в целом 120 сут, из костей 180 сут., кратность накопления в организме

Источник

От чего зависит потребность культур в магнии

Потребность растений в полноценном питании включает целый комплекс минералов, среди которых магний имеет очень большое значение. Его присутствие в молекулах хлорофилла (6,7%) влияет на осуществление процессов фотосинтеза. Также магний способствует поглощению растениями фосфора, что необходимо для ростовых процессов (деления клеток и образования белка). Таким образом, магний является необходимым участником метаболизма фосфатов, процессов дыхания растений и активации нескольких ферментных систем.

Агротехнологии, основанные на интенсивных способах земледелия, способствуют значительному снижению запасов магнийсодержащих веществ в почве вследствие выноса их сельскохозяйственными растениями. Чтобы дефицит данного элемента не оказывал негативного влияния на формирование культур и их развитие, требуется своевременное пополнение запасов магния в доступной для растений форме с помощью магниевых удобрений. При этом необходимо учитывать, что потребность различных видов сельскохозяйственных культур в магнии может сильно отличаться.

К растениям, нуждающимся в значительных количествах магния, относятся такие культуры как кукуруза, свекла (сахарная и кормовая), овощи (капуста, огурцы, томаты), табак, люцерна. Среди плодовых деревьев лидируют яблоня и черешня, а также цитрусовые. Чуть ниже потребность в магнии у картофеля, бобовых культур (люпин), многолетних трав (клевер), рапса. Наименьшее количество элемента потребляют зерновые культуры, фасоль, репа, лук, чеснок. Несмотря на различия в количестве потребления магния, эффективность магниевых подкормок наблюдается у всех сельскохозяйственных растений, в т. ч. у зерновых, технических и чайных культур.

При обеспечении растений достаточным количеством магния, помимо роста урожайности, отмечается повышение качественных показателей продукции – увеличивается содержание сахара, крахмала, белка, витамина С. Улучшается и качество семян: повышается их всхожесть, интенсивность прорастания. У всходов возрастает сопротивляемость грибковым заболеваниям и неблагоприятным факторам окружающей среды.

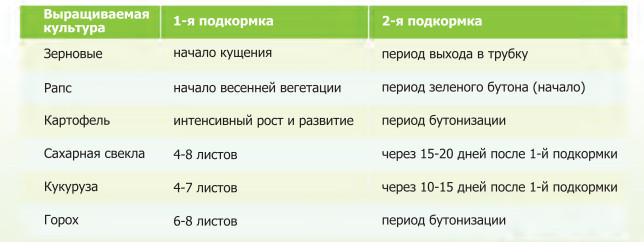

В различные фазы развития растений требования к содержанию магния в их питании неодинаковы. Особенно важно обеспечить культуры магнием в период интенсивного наращивания биомассы. Для озимых культур подкормку магнийсодержащими удобрениями следует проводить уже осенью, так как наивысшая потребность в магнии у них проявляется на ранних стадиях развития (укоренение всходов и кущение). Дефицит магния приводит к сильному вымерзанию озимых (рожь) и плохому их развитию весной. У ячменя потребность в магнии сохраняется с первого этапа развития и до полного созревания, достигая максимума (15%) в период с начала выхода в трубку и до образования завязи. Максимальный вынос магния из почвы картофелем происходит в момент формирования клубней и в период цветения.

Наибольшая потребность в магнии у рапса наблюдается с начала почкования и до формирования семян. Критический период у свеклы, когда она больше всего нуждается в достаточном количестве элемента, наступает в июне и завершается в конце августа, т.е. практически длится все лето. У большинства злаков спрос на магнийсодержащие соединения повышается с момента выхода в трубку и снижается в фазе зеленой спелости.

Ключевым фактором, влияющим на восстановление запасов магния в почве, является форма, в которой находится этот элемент. Хотя магний и не принадлежит к редким или малораспространенным элементам (его соединения составляют около 2% земной коры), большей частью (от 90% до 98% его общего количества) он входит в кристаллические решетки минералов и поэтому недоступен для растений. Снижает доступность магния и недостаточная влажность почвы. В условиях засухи поступление магния в культуры через их корневую систему очень затруднено.

Доступность магния для растений часто связана с рН почвы. Исследования показали, что доступность магния снижается при низких значениях рН. На кислых почвах (рН 7,4) избыточный калий может оказывать основное влияние на поглощение магния растениями. Наиболее оптимально для корневой системы культур соотношение 2:1, допустима также пропорция 3:1.

Магний относится к высокоподвижным элементам, и легко перемещается внутри растения от более старых в более молодые ткани, поэтому его дефицит заметен в первую очередь на старых листьях. При обнаружении дефицита магния, восполнить его недостаток можно путем корневых подкормок, примененяя водорастворимые магнийсодержащие удобрения. Наиболее известные из них — это сульфат магния (кизерит), нитрат магния (магниевая селитра), калимагнезия. Они обладают достаточно быстрым действтем и способны повысить уровень содержания магния в почве в краткие сроки.

Вместе с тем необходимо учитывать, что нарушение баланса питательных элементов в грунте затрудняет поглощение магния. С этой целью рекомендуется использовать внекорневые подкормки культур. Благодаря такому способу внесения магнийсодержащих удобрений можно полностью избежать негативного взаимодействия других элементов питания, а также неблагоприятного влияния таких факторов среды как состав, плотность и влажность почвы, ее кислотно-щелочной баланс и пр.

Источник

Мезоэлементы. Магний

Физиологическая роль магния. Магний входит в состав молекулы хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Он участвует в передвижении фосфора в растениях, активизирует ферменты, ускоряет образование углеводов. Также является строительным элементом, входя в состав рибосом.

При дефиците магния нарушается белковый обмен у растений вследствие слабого функционирования ферментного синтеза, также ограничивается ассимиляционная и синтетическая деятельность растений. Магний влияет на динамику роста корневой системы и усвоение питательных элементов из почвы, особенно азота.

Без достаточного снабжения магнием, растение не может реализовать свой потенциал продуктивности, поэтому очень важно с начала роста и развития растений не допустить дефицита магния. Особенно это актуально, если в качестве источника азота используется аммиачная селитра, карбамид или КАС. Магнийсодержащие удобрения повышают эффективность использования растениями азота из этих видов удобрений, поскольку в результате увеличения концентрации Mg 2+ в почвенном растворе снижается антагонизм между катионами аммония и катионами магния.

Магний может повторно использоваться в растении. Из старых листьев он перемещается в молодые, а после цветения происходит его отток в семена.

Потребность растений в магнии различна. При высоких урожаях они потребляют от 10 до 80 кг MgО с 1 га. Наибольшее количество магния поглощают кукуруза, картофель, сахарная и кормовая свекла, табак, бобовые. Особенно высоко требовательна к обеспеченности магнием кукуруза. На протяжении периода вегетации она выносит от 25 кг до 70 – 80 кг MgО с гектара. Зерновые культуры наиболее чувствительны к недостатку магния на ранних стадиях развития – в фазах кущения и выхода в трубку.

Симптомы недостатка магния. Недостаток магния всегда сказывается в первую очередь на старых листьях – посередине листьев образуются светлые пятна, которые увеличиваются в размерах. В итоге зеленой остается лишь ткань листа, расположенная вдоль его главной жилки. Характерный симптом также – ломкость, морщинистость, скручивание листьев.

У молодых растений недостаток магния проявляется светлыми полосами вдоль прожилок листьев, а в более поздний период – нарушениями процессов цветения и опыления. Поэтому у зерновых культур критический период обеспеченности магнием приходится на период завязывания и созревания зерна.

У капусты цветной более старые листья мраморно-хлоротичные, в дальнейшем они белеют и даже коричневеют. Листья кочанного салата имеют хлоротичную мраморность. У фасоли наблюдается пятнистый хлороз с последующим пожелтением и коричневой пятнистостью. Растения моркови столовой имеют уменьшенный размер, побледневшие со светло-желтыми или коричневыми пятнами листья. На листьях томата образуется межжилковый хлороз, происходит значительное их отмирание. Около вершин листьев лука репчатого развиваются неправильной формы эллиптические пятна почти белой окраски – лист надламывается и погибает.

Симптомы избытка магния. При избытке магния листья слегка темнеют и уменьшаются в размерах, иногда наблюдается свертывание и сморщивание молодых листьев.

Содержание магния в почвах. Очень низким уровень магниевого питания считается при содержании обменного магния на супесчаных и песчаных почвах менее 30 мг/кг, на легких и средних суглинках – меньше 40 мг/кг, на тяжелых суглинках – менее 50 мг/кг. Достаточная обеспеченность магнием достигается при содержании его ионообменной формы в пахотном слое соответственно: 120 – 150, 160 – 200 и 230 – 290 мг/кг.

Недостаток магния может наблюдаться при рН почвы ниже 4,2. Оптимум усвоения магния растениями лежит в пределах рН 5,0 – 5,5. На кислых почвах в результате токсического действия алюминия ограничивается усвоение магния растениями, что сдерживает рост корневой системы в глубину.

Прибавки урожая при увеличении обменного магния (при восполнении его дефицита в почве) могут составлять 20 – 30%. Отсутствие органических удобрений, интенсивные осадки в осенне-зимний период (вымывание магния вглубь почвенного профиля) также являются факторами риска магниевого голодания растений. Основным фактором, ограничивающим усвоение магния, является недостаточная влажность почвы.

Взаимодействие магния с другими элементами. Потребление магния растениями в значительной степени зависит от конкуренции с другими катионами, прежде всего Са 2+ . Поэтому недостаток магния может проявляться даже при достаточной обеспеченности этим элементом, если соотношение кальций – магний слишком широко. Считается, что обменный почвенно-поглощающий комплекс идеальной почвы должен содержать 65% Са, 10% Mg, 5% К и 20% Н.

Высокие дозы магния ограничивают поступление марганца в растения и тем самым снижают риск накопления его токсических концентраций. Поступление магния в растения улучшается при достаточном обеспечении медью, цинком и бором.

При некорневых подкормках магний быстрее всего поглощается листьями в виде хлорида или нитрата, сульфат магния абсорбируется в 7 – 9 раз хуже.

Магниевые удобрения. Выбор магнийсодержащего удобрения зависит от кислотности почвы и ее обеспеченности этим элементом. Для кислых почв лучше выбирать доломитовую муку, а при оптимально рН, но недостатке магния в почве, – сульфат магния. Для почв с оптимальным рН и средней обеспеченностью магнием можно использовать основные типы сложных удобрений с добавлением магния (NPK + Mg).

Злаковые культуры усваивают и накапливают в зерне небольшое количество магния из почвы. Преобладающая часть магния используется из вегетативных частей растения – стеблей и листьев. Поэтому некорневое внесение магния может повысить урожайность этих культур. Для злаковых, в том числе и для кукурузы, некорневую подкормку магнием рекомендуется проводить в критические фазы: фаза 5 – 6 листьев и после цветения вплоть до фазы полной спелости.

Источник