Почва и жизнь на Земле

Почвенный покров Земли кажется нам обычным и вечно существующим в природе. Однако это не так. Природа создавала почву в течение 4,5 миллиардов лет! Основой для образования почвы послужили продукты выветривания горных пород. Выветривание — это сложный процесс, результат совместного действия многих физических, химических и биологических факторов. Видео 37.

Условно это отражено в формуле: Горные породы + Солнце + воздух + вода + живые организмы = почва.

Процесс почвообразования никогда не прекращается, конечно, он идет и в наши дни, но очень медленно. Почва находится в постоянном процессе развития — формирования или разрушения.Длительность процесса образования почвенного покрова Земли обусловлена многими факторами. На образование почвы требуются многие тысячелетия. В то же время нерациональное природопользование, губительное для почвы, может уничтожить ее всего за несколько лет.

Как Вы думаете, следует почву отнести к возобновляемым, или невозобновляемым природным ресурсам? Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос?

Благодаря почвенному покрову Земли обеспечивается жизнь растений, животных и человека. Почва — важнейший компонент всех наземных экологических систем Земли и сама является уникальной экосистемой (см. подробнее темы 2 и 3). Она осуществляет связи живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой. Почва — это объект изучения отдельной науки — почвоведения. Родоначальник почвоведения — выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев. В Петербурге находится Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, который является одним из крупнейших в мире музеев почвенно-экологического профиля. В музее можно получить ответы на вопросы — Что такое почва? Как она образуется? Что на этой почве растет? Кто в этой почве живет? Музей является хранителем богатейшей коллекции почв из различных природных зон мира.

В настоящее время ученые выделяют около ста типов почв. Почему существуют разные типы почв?

Многобразие почв связано, разумеется, с многообразием условий, в которых они формировались. Особенно большое значение имеют климат и свойства тех пород, из которых образовалась почва.

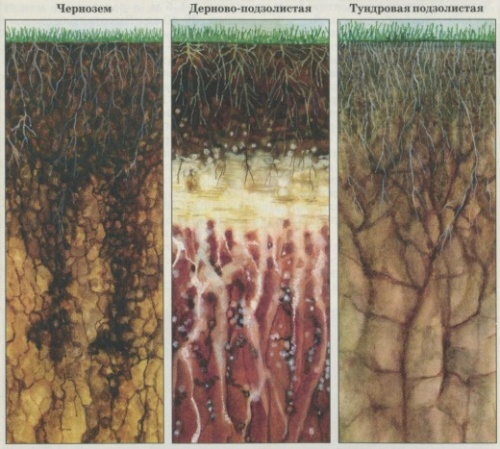

Рассмотрите рисунок и сравните чернозем, дерново-подзолистые и тундровые подзолистые почвы.

Знаете ли Вы, какие типы почвы характеры для Вашей местности? В почве имеется нескольких слоев, связанных между собой. Видео 38. Среди них различают коренную породу, которая подвергается выветриванию при выходах ее на поверхность, и материнскую, из которой формируется верхний слой почвы. Нижележащий слой называется подпочвой.

Уникальное свойство почвы — плодородие. Именно оно обеспечивает существование жизни на Земле. Плодородие почвы обусловлено содержанием в ней гумусных веществ (гумуса). Гумус — это скопление органических веществ, которые образовались при гниении растительных и других остатков живого. Он придает почве черный цвет и обеспечивает рост и развитие растений (т.е. жизнь на Земле). Чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. Больше всего гумуса содержится в черноземных почвах. Видео 39.

Из чего состоит почва?

Примерно 50% пространства в почве занимает воздух, заполняющий промежутки между твердыми частицами. Около 45% массы почвы приходится на долю минеральных веществ, около 5% — на долю органических веществ. Однако эти сведения о составе почвы не дают настоящего представления о ней.

Мы привыкли думать, что почва мало населена, что основная масса живых организмов находится на ее поверхности. Но это совсем не так! Для многих животных она является средой обитания. Все знают, что в почве живут и дождевые черви, и личинки насекомых, и сами насекомые. Почва служит местом гнездования и строительства жилищ для многих птиц и других животных. Расчеты ученых показывают, что масса живого в почве составляет ? массы живых обитателей лесов и более ? массы живого степной растительности.

Установлено, что чем меньше размеры организмов, тем больше их число в почве. Так, в 1 м 3 почве находится несколько десятков миллионов червей и насекомых. А в 1 грамме почвы содержится более миллиона простейших микроорганизмов. В целом количество почвенных микроорганизмов на Земле ученые оценивают приблизительно в один миллиард тонн! Однако значение живых организмов в почвенных процессах определяется не их массой, а той огромное работой, которую они совершают. Видео 40.

Мы не замечает работу почвенных бактерий, которые непрерывно перерабатывают отмирающие части растений и других организмов. Но если бы она прекратилась, поверхность Земли была бы завалена этими остатками. Трудно представить, что было бы с нашей прекрасной Планетой через какие-нибудь сто лет! А дождевые черви, как известно, питаясь, заглатывают почву. Если в одном гектаре почвы обитает около 140 тысяч дождевых червей, то их масса составляет 500 кг! А это значит, что за один год они пропускают через свой организм около десяти тонн почвенной массы!

В чем заключается биосферная функция почвы?

Важно понимать, что для характеристики почвы недостаточно знать ее состав. Научное знание о почве связано с пониманием того, что она представляет собой сложное природное тело, имеющее определенное строение(структуру). Будем помнить: Почва — это не механическая смесь различных веществ. Почва — это сложнейшая система взаимодействия минеральных, органических веществ и живых организмов.

Благодаря их взаимодействию почва выполняет свои биосферные функции. Но, повторим, оно обеспечивается не только составом, но и строением почвы.

Почва состоит из очень мелких частиц. В пленке воды, обволакивающей почвенные частицы, живут микроскопические организмы. Более крупные поселяются между частицами почвы, как в пещерах. И те, и другие составляют с почвой единое образование. Тем, что живут на поверхности частиц, необходим воздух, а те, что находятся внутри частиц, способны жить без воздуха.

Питание, дыхание и все другие процессы жизнедеятельности живых организмов приводят к множеству изменений в составе почвы. При этом они вовлекают в эти процессы вещества, содержащиеся в воздухе и растворенные в воде, а сами выделяют образовавшиеся в процессе их жизнедеятельности новые вещества.

Таким образом, почва выполняет свою биосферную функцию как конечного звена, обеспечивающего создание всей биомассы Планеты.

Разрушение почвы может происходить как в результате природных процессов, так и под влиянием нерациональных действий человека.

Разрушение почвенного покрова на месте рубки леса

Такие природные процессы, как наступление ледников, извержение вулканов, образование гор, землетрясения, ураганы, смерчи или наводнения, не могут не влиять на состояние земной коры и на процессы почвообразования. Но естественная эрозия почвы(разрушение и снос верхних наиболее плодородных слоев в результате действия воды и ветра) — это медленный непрерывный процесс, одновременно с которым формируется новый почвенный слой. В отличие от естественной,антропогенная эрозия почвы вызвана вмешательством человека в природную среду в хозяйственных целях. Нерациональное использование полей и пастбищ, вырубка леса, осушение водоемов и тому подобное — все это может уничтожить плодородие почвы за очень короткий срок.

Например, первые поселенцы в Америке так нещадно эксплуатировали землю, что за 100 лет погубили 20% пахотных земель. Почва также разрушается вследствие заболачивания, опустынивания.

Горькое свидетельство безоглядной эксплуатации человеком природы — это и пустыни Северной Африки, и Прибалтийские дюны, и эродированные пространства в Австралии, Пакистане, в Индии и Канаде. Только в европейской части нашей страны насчитывается до 2 миллионов оврагов, которые образовались в основном вследствие распашки земли. Ежегодно земельные угодья теряют слой плодородной почвы, на создание которого природа затратила тысячи лет. Почвоведы называют эрозию настоящей трагедией.

Ученые считают, что для сохранения экологической устойчивости территории в каждой природной зоне должно соблюдаться определенное соотношение пашен, пастбищ и лесов. Так, например, в лесостепи, по исследованиям В.В. Докучаева, лесов должно быть 10-18%. Сейчас из-за чрезмерной распашки их осталось значительно меньше.

По современным данным человечество уже утратило за исторический период около 2 млрд. га некогда плодородных земель, превратив их в антропогенные пустыни. Это больше, чем площадь всей современной пашни в мире, составляющей 1,5 млрд. га.В конце ХХ века стало очевидным, что деградация почв приобрела угрожающие размеры и является одной из основных угроз глобального экологического кризиса. Это особенно тревожно, если учесть, что, последним оценкам, в мире насчитывается более одного миллиарда голодающих, то есть каждый шестой житель планеты. А это значит, что сейчас страдают от голода и истощения больше людей, чем когда бы то ни было в истории человечества, в то время как плодородие почв и площадь пригодных для сельского хозяйства земель сокращаются.

Мы когда-нибудь задумываемся над тем, что в нашей жизни значит почва? Пожалуй, очень редко. Нам кажется, что, поскольку почва — это не цветок, не насекомое, не зверь, что с ней может случиться? Так и будет всегда лежать под ногами. А вместе с тем всемирно известный эколог Жан Пьер Дорста сказал: «Почва — наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных биоценозов, естественных и искусственных, зависит, в конечном счете, от тонкого слоя, образующего самый верхний покров Земли».

Недооценивая роль этого величайшего природного богатства, человечество ставит под угрозу само свое существование.

Охрана почвы от ее разрушения, борьба с уменьшением ее плодородия — важнейшая экологическая проблема, требующая безотлагательного пристального внимания мирового сообщества.

Источник

Почва и ее значение

Это незаменимый элемент земной поверхности, благодаря которому существование растительных и животных организмов (а также микроорганизмов) становится возможным.

Взаимодействие здесь двойственное: всего живого не было бы без почвы, но сама почва является результатом жизнедеятельности этих организмов. Почва составляет одну из планетарных оболочек, которую принято называть педосферой.

Почва и круговорот веществ. Благодаря специфической смеси почвенных элементов, воды, воздуха и органических компонентов происходят процессы переработки, разложения и трансформации множества химических соединений.

Благодаря этому появляется возможность осуществлять питание в первую очередь для растений, и косвенно для животных и человека.

Значение почвы в природе можно разделить в зависимости от ее функций, основные из которых следующие:

- Концентрация энергетических запасов благодаря обеспечению процессов жизнедеятельности растений и осуществлению ими фотосинтеза (а следовательно и образованию многих полезных ископаемых).

- Создание взаимодействия между малым и большим круговоротами веществ — биологическим и геологическим.

- Осуществление регулирования основных процессов в биосфере — регуляции продуктивности живых организмов и плотности их заселения на поверхности планеты.

- Участие во взаимосвязанном процессе регулировки атмосферного и гидросферного составов.

- Обеспечение нормальных процессов жизнедеятельности земных организмов.

- Экологическая роль — участие в функциональности экосистемы и как составная часть биогеоценоза.

- Важная роль в сложных механизмах функционирования и регулирования атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и этносферы.

Значение почвы в жизни человека

Самим своим существованием почва обеспечивает возможность для жизни человеку и другим живым организмам. Почва и человек неразрывно связаны друг с другом. Не зря первыми эффективными технологиями человеческой цивилизации были земледелие и животноводство — то есть по сути, максимальные способы использования земельных ресурсов.

Энергетическая функция

Почва создает условия для жизни растений, которые преобразуют солнечную энергию методом фотосинтеза в органическую. Постепенно растения и другие органические остатки превращаются в уголь, нефть, газ, торф, тем самым создавая гигантские резервуары энергии для человеческой цивилизации.

Круговорот веществ в природе

Очень важно чтобы в состав почвы входили необходимые для нормального функционирования человеческого организма минеральные элементы.

Естественная регуляция популяций

Скопление растительных и животных организмов (а также человека) всегда происходит в тех областях планеты, где почвы наиболее плодородны, а климат благоприятствует жизни. И наоборот — почвы с низким плодородием снижают возможности существования на них флоры и фауны, тем самым регулируя численность определенных видов и популяций.

В социальном отношении роль почвы проявляется в том, что высокоурожайные земли становятся причиной территориальных конфликтов между странами и народами.

Почва как средство производства

Несомненно, почва является ценным средством для производства сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Всегда следует учитывать важность сохранения экологического состояния почвы при проведении различных агротехнических работ и организации видов производств, сопряженных с выделением токсинов и сточных вод в окружающую среду.

От состояния почвы напрямую зависит будущее жизни на планете. Кроме того, грунт необходим для создания жилищ и дорог.

Защитная функция почвы

Почва не только дает жизнь, но и обезвреживает опасные для жизни человека и животных вещества. Это и вредные химические соединения, и радиоактивные вещества, и опасные бактериальные и вирусные возбудители. Все эти компоненты накапливаются в почве и постепенно утилизируются.

Однако, буферный запас прочности почвы не безграничен, и если он будет постоянно превышаться, она перестанет справляться со своими протекторными функциями.

Источник

Значение почвы для жизнедеятельности почвенных организмов.

Почва обеспечивает организмам водоснабжение и минеральное питание.

— зависит от запаса доступной почвенной воды. Вода бывает:

а) биологически полезная – вода, свободно передвигающаяся по капиллярам почвы и бесперебойно обеспечивающая растения влагой. Наличие биологически полезной воды зависит от структуры почвы:

· физическая сухость – при резком снижении поступления воды (засухи, сухой климат;

· физиологическая сухость – в результате физиологической недоступности физически доступной воды. Пример: при похолодании растения не могут потреблять воду даже из влажной почвы.

Физиологически сухие почвы: кислые, засоленные, токсичные, холодные, плохо аэрированные, т.к. при неблагоприятных факторах нарушается корневая деятельность растений.

б) биологически бесполезная вода – химически и физически связанная вода, недоступная для растений.

2) Минеральное питание:

Кроме воды, растения поглощают из почвы минеральные соли, находящиеся в растворенном состоянии.

Органическое вещество почвы – гумус (перегной) – состоит из продуктов гумификации и разложения растительных остатков и трупов животных.

а) минеральное питание растений;

б) обуславливает плодородие почв и их структуру;

в) является источником физиологически активных соединений (витамины, полифенолы и др.);

г) обеспечивает водоустойчивость почв, создавая благоприятный водно-воздушный режим.

При большом содержании гумуса образуются высокоплодородные почвы: черноземы, черные почвы тропиков, бурые лесные.

Количество гумуса зависит от:

а) наличия разветвленной корневой системы растений;

б) от количества почвенных обитателей;

в) от микроорганизмов-сапротрофов (разрушителей остатков);

г) от климатических условий, гидротермического режима и аэрации.

45.Экологические группы почвенных организмов.

1) По степени связи с почвой:

а) Геобионты – постоянные обитатели почвы. Весь жизненный цикл проходит в почве. Пример: дождевые черви.

б) Геофилы – организмы, обитающие в почве только на одной из фаз развития. Пример: некоторые жуки, саранчовые. Живут в почве на стадии куколки.

в) Геоксены – животные, иногда посещающие почву для временного убежища или укрытия. Пример: таракановые, грызуны, млекопитающие, живущие в норах.

2) По размерам и степени подвижности:

а) Микробиота – почвенные микроорганизмы, составляющие основное звено детритной пищевой цепи. Промежуточное звено между растительными остатками и почвенными животными. Грибы, водоросли, простейшие.

б) Мезобиота – совокупность сравнительно мелких, легко извлекаемых из почвы, подвижных животных. Почвенные черви, личинки насекомых, клещи и др. От десятков до сотни тыс./м 2 . Питаются детритом и растениями. Есть паразиты корней растений.

в) Макробиота – крупные насекомые, дождевые черви, роющие позвоночные. Сюда же входят и корни растений. Численность – до 300 ос./м 2 . Играют большую роль в перемешивании и аэрации почвы.

Особую группу составляют организмы, заселяющие сыпучие пески – псаммофиты (растения) и псаммофилы (животные).

46.Характеристика почв Беларуси.

Географическое положение, климат, рельеф, растительность и животный мир обусловили строение почвенного покрова.

В Беларуси 3 почвенные провинции:

1) Северная почвенная провинция;

2) Центральная почвенная провинция;

3) Южная почвенная провинция.

7 почвенно-климатических округов, 20 агропочвенных районов.

Основные почвенные обитатели: бактерии, актиномицеты, дрожжи, плесневые грибы, простейшие, 210 видов водорослей – образуют почвенную биомассу – до 3000 кг/га. Почвенные животные – многоножки, дождевые черви, ногохвостки. Реже встречаются мокрицы, некоторые виды пауков, клещей, моллюсков, насекомые и их личинки (многие – вредители с/х культур). Встречаются роющие млекопитающие (кроты, землеройки, мышевидные грызуны).

1) Дерново-карбонатные – плодородные почвы для самых требовательных культур (овощные, сахарная свекла, пшеница, кукуруза). Занимают 0,2% территории Беларуси. Все распаханы. Находятся в Могилевской и Гомельской области.

2) Дерново-подзолистые – формируются в результате совместного воздействия древесной и травянистой растительности. 42,3% территории. Из них 68,3% — распаханы.

3) Торфяно-болотные – избыточно увлажненные. Растительные остатки в них не успевают разложиться и превращаются в торф (до 20 см). 15,02% территории.

4) Пойменные (аллювиальные) – в поймах крупных рек. Находятся в условиях периодического затопления паводками. 5,31%.

5) Дерново-заболачиваемые – 9%.

6) Бурые лесные – 28,2%. Лиственные, хвойные и смешанные леса.

47.Понятие о природных ресурсах, основные типы природных ресурсов.

Природные ресурсы — это любые объекты природы, используемые человеком в производственных и других нужных для него целях.

К природным ресурсам относят атмосферный воздух, почву, воду, солнечную радиацию, полезные ископаемые, климат, биологические ресурсы (растительность и животный мир).

Человек использовал природные ресурсы (прежде всего пищу, воду, воздух) с самого начала своего существования, однако долго не прилагал усилий для их воспроизводства. В доиндустриальном обществе использовались главным образом вещества, не прошедшие глубокой обработки — камень, дерево, натуральные волокна и т.д. Индустриальное общество базируется на природных ресурсах, нужных, прежде всего, для производства товаров и услуг, обеспечивающих более развитые потребности общества. Подавляющая часть ресурсов расходуется в процессе расширенного производства.

Существует множество различных классификаций ресурсов. По характеру воздействия человека природные ресурсы обычно делят на две группы: неисчерпаемые и исчерпаемые (В.А. Вронский, 1997), которые представлены на рисунке.

1) Исчерпаемые ресурсы:

— подразделяются на невозобновимые (невосстанавливаемые) и возобновимые (восстанавливаемые).

а) к невозобновимым природным ресурсам относятся те из них, которые абсолютно не восстанавливаются или восстанавливаются в сотни тысяч и миллионы раз медленнее, чем идет их использование. К таким ресурсам принадлежит большинство полезных ископаемых — каменный уголь, нефть, торфяники, многие осадочные породы. Использование этих ресурсов неминуемо ведет к их истощению. Охрана невозобновимых природных ресурсов сводится к рациональному, экономному использованию, борьбе с потерями при добывании, перевозке, обработке и применении, а также к поиску заменителей.

б) к возобновимым природным ресурсам принадлежат, прежде всего, биологические ресурсы — растительность, животный мир, а также почва, некоторые минеральные ресурсы, например, соли, осаждающиеся в озерах и морских лагунах. Эти ресурсы по мере использования постоянно восстанавливаются. Однако для сохранения их способности к восстановлению нужны определенные естественные условия. Нарушение этих условий задерживает или вовсе прекращает процесс самовосстановления, что следует учитывать при использовании возобновимых природных ресурсов. Процессы восстановления протекают с определенной скоростью для разных ресурсов. Например, для восстановления отстрелянных животных требуется год или несколько лет, вырубленного леса — не менее 60 лет, а утраченной почвы — несколько тысячелетий. Поэтому темпы расходования природных ресурсов должны соответствовать темпам их восстановления. Нарушение этого соответствия неизбежно ведет к истощению природных ресурсов (сокращению лесов, уменьшению запасов промысловых животных, снижению плодородия почв и т.д.). Возобновимые природные ресурсы под влиянием деятельности человека могут стать невозобновимыми. Это относится к полностью истребленным видам животных и растений, к утраченным в результате эрозии почвам и др. Охрана возобновимых природных ресурсов должна осуществляться путем рационального их использования и расширенного воспроизводства. Охрана биологических ресурсов имеет важное значение при строительстве автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, в гидромелиоративном строительстве, при сельскохозяйственных работах. Главное при охране возобновимых природных ресурсов — обеспечить постоянную возможность их восстановления. Тогда они смогут служить человеку практически бесконечно.

2) Неисчерпаемые (неистощимые) природные ресурсы:

– это количественно неиссякаемая часть природных ресурсов (солнечная энергия, морские приливы, текущая вода), иногда сюда относят атмосферу и гидросферу, хотя при значительных загрязнениях антропогенными токсикантами они могут переходить в категорию исчерпаемых (возобновимых).

Необходимо отметить, что использование термина «неисчерпаемые ресурсы» не вполне корректно. Как указывает В.В. Маврищев (2000), данную группу ресурсов можно назвать так только условно. Некоторые авторы считают, что «выделение группы неисчерпаемых природных ресурсов – удивительно стойкое заблуждение» (Н.Ф. Реймерс, 1994), и придерживаются закона ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов на Земле. Также выделяют:

Рекреационные ресурсы — это природные ресурсы, обеспечивающие отдых и восстановление здоровья и трудоспособности человека.

Эстетические ресурсы – сочетание естественных факторов, положительно воздействующих на духовные богатства человека.

48.Современные экологические проблемы. Проблема загрязнения атмосферы.

Атмосфера – наружная газовая оболочка Земли. 3 части:

1) Тропосфера – нижняя часть (10-18 км толщина). 90% массы воздуха, весь водяной пар.

2) Стратосфера – средняя часть (до 60 км). Содержит озоновый слой.

3) Ионосфера – наружная часть (сотни км). Все вещества в ионизированном состоянии.

Слой воздуха в 50-100 м от поверхности Земли – приземный слой.

Источники загрязнения атмосферы:

1) Естественные (природные) загрязнители: извержение вулканов, лесные пожары, космическая пыль.

2) Искусственные (антропогенные) загрязнители:

а) механические загрязнители – выбросы промышленных предприятий (цементные заводы), дым от сгорания топлива, сажа и т.д. Основным источником загрязнения атмосферы является промышленность (тепловые электростанции и топки промышленных предприятий).

Пример: угольная ТЭС мощностью 700 МВт за 1 час работы вырабатывает 500 т СО2, 0,15 т СО, 7 т SО2, 1,7 т NО, 0,05 т углеводородов, 0,7 т пыли.

Одними из последствий механического загрязнения атмосферы являются парниковый эффект и смоги.

б) химические загрязнители – пылевидные или газообразные вещества, способные вступать в химические реакции: сернистый газ, SO2, SO3 – выделяются при сжигании угля, сланцев, нефти и др.; поллютанты – тяжелые металлы и т.д.

Одними из последствий химического загрязнения атмосферы являются кислотные дожди и разрушение озонового слоя.

в) радиоактивные загрязнители – выбросы радионуклидов в результате аварий на АЭС, взрывов оружия массового поражения, отходы атомного производства.

Пример: около 30 стран имеют АЭС. 1 реактор средней АЭС равен 1000 хиросимских бомб. Радиоактивные отходы, образовавшиеся при работе АЭС, остаются опасными более 500 тыс. лет. Плутония образуется 180-220 кг/год, хотя 450 г его, равномерно распределенные в атмосфере, способны вызвать рак легких у каждого жителя Земли. Период полураспада плутония – 240 тыс. лет, способен вызывать мутации через 500 тыс. лет.

Воздействия атмосферных загрязнений на живые организмы:

1) 1 группа опасности – радиоактивные вещества, образующиеся при работе АЭС, аварий на них, а также в результате испытаний атомного оружия в атмосфере. Наиболее опасны – стронций-90, цезий-134 и 137, плутоний-239. Обладают канцерогенными эффектами.

2) 2 группа опасности – концентрированные газовые выбросы, образующие в атмосфере густые токсические туманы – смоги, концентрация загрязнителей в которых в несколько раз превышает ПДК. Вызывают заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и др. систем органов.

3) 3 группа опасности – повышение температуры в пределах городов на 2-3 0 С по сравнению с окрестностями. Ведет к тепловому загрязнению атмосферы, изменению теплового режима, циркуляции воздуха и т.д.

Для измерения степени загрязнения атмосферы определяют концентрацию примесей в мг/м 3 воздуха. Содержание пыли и аэрозолей определяют по их выпадению в г/м 2 земной поверхности. Качество воздуха характеризуется при помощи ПДК загрязнителей. Для каждого загрязнителя – своя ПДК.

49.Мероприятия по охране атмосферы.

1) совершенствование, разработка и внедрение технологий, исключающих выделение токсичных веществ;

2) улучшение состава различных видов топлива;

3) использование очистных сооружений и создание малоотходных и безотходных технологических процессов;

4) размещение источников загрязнения воздуха на основе тщательного анализа географических особенностей региона;

5) расширение и рациональное размещение зеленых насаждений и санитарно-защитных зон в городах.

50.Проблема загрязнения природных вод.

Густота речной сети в Беларуси – 25 км/100 км 2 . На территории Беларуси – 20,8 тыс. рек, общей длиной 90,6 тыс. км, свыше 90% — водотоки, длина которых не превышает 10 км. Крупные реки – Западная Двина, Неман, Западный Буг, Днепр, Припять. В Беларуси свыше 10 тыс. озер (Нарочь – 8 тыс. км 2 ). На 1 жителя приходится 20 м 3 пресной воды в сутки. Однако вода сильно загрязняется. Основные загрязнители: нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, фенолы, органические и биогенные вещества, соли тяжелых металлов. На современном этапе минерализация природных вод возросла на 20%.

Для определения класса загрязнения поверхностных вод принята следующая градация:

1) I – очень чистая вода; 2) II – чистая вода; 3) III – умеренно загрязненная; 4) IV – загрязненная; 5) V – грязная; 6) VI – очень грязная; 7) VII – чрезвычайно грязная.

Наиболее грязной является река Свислочь ниже города Минска. В 1992г. в Свислочь ежесуточно сбрасывалось 705 тыс. м 3 сточных вод.

К классу загрязненных относятся:

1) р. Свислочь – г. Минск;

2) р. Муховец – г. Кобрин, Жабинка, Брест;

3) р. Рыта – с. Радваничи;

4) р. Лесная – г. Каменец;

5) р. Яссельда – г. Береза;

6) р. Уза – г. Гомель;

7) р. Днепр – г. Могилев;

8) водохранилище Лошица – г. Минск.

Загрязнения вод – изменение состава или свойств воды в результате производственной и бытовой деятельности населения.

Источники загрязнения водоемов:

1) Бытовые и промышленные стоки:

а) нефтяное загрязнение водоемов – при сбросах неочищенных сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий; водный и железнодорожный транспорт; стоки нефтебаз, гаражей, мастерских и т.д.

б) отходы целлюлозно-бумажной, химической, металлургической и деревообрабатывающей промышленностей.

в) отходы атомной промышленности (радиоактивное загрязнение водоемов).

г) бытовые стоки (канализация и отходы бытовой деятельности человека).

2) Выбросы топливно-смазочных продуктов двигателей водного транспорта.

3) Продукты гниения стволов деревьев при сплаве леса.

4) Удобрения и ядохимикаты с с/х полей, смытые дождевыми или талыми водами.

Виды загрязнений водоемов:

1) Минеральное загрязнение – сточные воды с содержанием различных минеральных солей (песка, глины, кислот, щелочей, минеральных масел и др.).

Источники минеральных загрязнений: металлургические, нефтеперерабатывающие, горнодобывающие, машиностроительные предприятия.

2) Органическое загрязнение – бытовые стоки городов, отходы кожевенных, целлюлозно-бумажных, пивоваренных и др. производств.

а) биологические загрязнители:

· растительные – остатки бумаги, растительного масла, остатки плодов, овощей, растительных кормов и др. Основное загрязняющее вещество – углерод.

· животные – физиологические выделения человека и животных, воды боен, остатки жировых и мускульных тканей, клеевые вещества и др. Основное загрязняющее вещество – азот.

б) бактериальные загрязнители: дрожжевые и плесневые грибки, бактерии и микроскопические водоросли, стоки кожевенных заводов, больниц, ветеринарных лечебниц и т.д.

3) Тепловое загрязнение – сброс нагретых сточных вод предприятий и ТЭС.

Пример: предприятия спускают воду, нагретую до 30 0 С. Результат – цветение воды из-за развития водорослей, разложение биомассы → уменьшение количества О2 → развитие анаэробных процессов → усиление токсичности загрязнителей.

Последствия загрязнения гидросферы:

Под воздействием загрязняющих веществ в природных водах происходят изменения, которые можно подразделить:

1) Первичные изменения – следствия прямого действия токсичных веществ на природные воды;

2) Вторичные изменения – при взаимодействии загрязняющих веществ между собой или составными частями воды → образуются новые вещества, оказывающие негативные воздействия;

3) Третичные изменения – нарушение взаимосвязей в химических и биологических процессах в водоемах → снижение продуктивности водоемов.

Динамика изменений в водоемах под воздействием загрязнителей:

1) появление на поверхности воды пятен, пленок, хлопьевидных сгустков и других веществ;

2) отложение этих веществ на дне в виде осадков;

3) изменение прозрачности, температуры, цвета, вкуса и запаха воды;

4) уменьшение количества растворенного О2;

5) изменение характера реакции среды, появление новых веществ и соединений;

6) изменение количества и видового состава бактерий – появление болезнетворных бактерий;

7) изменение видового состава и численности моллюсков, рыб и др. водных животных;

8) исчезновение водных животных;

9) зарастание водоемов водолюбивыми растениями и образование на дне илистых наносов (заболачивание).

51.Мероприятия по охране природных вод.

1) разработка и создание бессточных технологических систем;

2) переработка отходов производства для получения вторичных материальных ресурсов;

3) создание таких процессов для получения необходимой продукции, которые бы исключали образование токсичных отходов;

4) создание промышленных комплексов, обеспечивающих замкнутые потоки сырья и отходов производства;

5) очистка сточных вод:

а) механическая – с помощью отстойников, ловушек и фильтров;

б) химическая – добавление в сточные воды реагентов, вступающих в реакции с токсикантами, в результате чего последние выпадают в осадок;

в) биологическая – использование микроорганизмов для разрушения органических и минеральных загрязнений.

52.Проблема загрязнения почв.

Земельные ресурсы – совокупность земельных массивов, используемых или доступных для использования в народнохозяйственных целях.

Причины истощения почв:

1) Подземные и открытые разработки полезных ископаемых, приводящие к образованию индустриальных пустынь;

2) Ядохимикаты и избыточное внесение минеральных удобрений;

3) Промышленные отбросы и строительный мусор;

4) Свалки городов;

5) Уплотнение почв в результате чрезмерного давления на почву ходовой частью с/х машин и колесами грузовых автомобилей.

1) – 5) – техногенная эрозия почв.

6) Ветровая и водная эрозия.

Эрозия – процесс разрушения и переноса почвы и подстилающих ее пород водой, ветром или в результате хозяйственной деятельности человека.

53.Борьба с загрязнениями почвы, рекультивация и охрана земель.

Борьба с истощением земельных ресурсов и снижением плодородия:

Главное средство борьбы – мелиорация земель – система мероприятий, направленных на улучшение водного режима и почвенных условий территории в целях получения более высоких урожаев. Обеспечивает повышение плодородия почвы и рациональное использование земельных ресурсов.

1) орошение и осушение земель;

2) регулирование течения рек и поверхностного стока воды;

3) устройство гидротехнических сооружений с целью предотвращения эрозии;

4) улучшение физико-химических свойств почвы;

5) почво- и полезащитное лесонасаждение;

6) уборка и уничтожение кустарников, валунов и камней, выравнивание поверхности почв.

Негативная сторона мелиорации почв – их засоление (около 40% орошаемых земель). Слабое засоление почв ведет к снижению урожая на 50%, среднее и сильное засоление вызывает полную гибель урожая.

1) Первичное – обусловлено подъемом уровня минерализованных грунтовых вод. Интенсивность засоления зависит от степени минерализации грунтовых вод.

2) Вторичное – из-за чрезмерного орошения и фильтрации воды из оросительной сети.

Борьба с засолением:

1) Дренаж почвы – удаление избытка воды;

2) Промывка почвы – с целью растворения солей в почве и уменьшения их концентрации в верхнем слое грунтовых вод.

Охрана земель – комплекс сложных технических и биологических мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и санитарного состояния земель и улучшение их эстетического облика.

Для достижения поставленных задач применяется рекультивация земель – совокупность инженерно-технических, мелиоративных, агротехнических и других мероприятий по восстановлению биологической продуктивности и улучшению внешнего облика нарушенных земель.

2 этапа рекультивации:

1) Горнотехнический этап: подготовка территории для освоения – планирование отвалов, выравнивание поверхности, нанесение на поверхность плодородного (гумусного) слоя почвы, мелиоративные работы.

2) Биологический этап: мероприятия по восстановлению биологического плодородия почв – посадка древесных или кустарниковых растений, выращивание с/х культур.

54.Проблемы охраны растительного и животного мира.

В связи с усилением антропогенной нагрузки увеличивается тенденция к обеднению видового разнообразия естественной растительности и животного мира. Многие виды исчезли с лица Земли. В 1978г. на 14 генеральной ассамблее МСОП впервые поднимается проблема сохранения биологического разнообразия видов независимо от их экономического значения – создание Международной Красной Книги.

В 1976г. на территории Беларуси была запрещена добыча, покупка и обмен различных видов животных: выхухоль, гигантская вечерница, среднеевропейский лесной кот, зубр, скопа, змееяд, беркут, орлан-белохвост, сапсан и др.

1974г. – на территории СССР создана Красная Книга СССР.

Все охраняемые виды в Красной Книге поделены на категории:

1 категория: виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер.

2 категория: виды, численность которых еще относительно велика, но сокращается катастрофически быстро, что в недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения.

3 категория: редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды, под воздействием природных или антропогенных факторов.

4 категория: виды, биология которых изучена недостаточно, численность и состояние их вызывает тревогу, однако, недостаток сведений не позволяет отнести их к одной из указанных категорий.

5 категория: восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вызывает опасения, но они еще не подлежат промышленному использованию и за ними необходим контроль.

Красная книга РБ:

2 категория – орешниковая соня, бурый медведь, гигантская и малая вечерница. 3 категория – рысь. 4 категория – садовая соня. 5 категория – беловежский зубр.

1 – чернозобая гагара, скопа, змееяд, большой подорлик, орлан-карлик.

2 – малая поганка, большая выпь, серый журавль.

3 – серощекая поганка, черный аист. 4 – рыжая цапля, оляпка.

2 – болотная черепаха, медянка.

2 – камышовая жаба.

1 – стерлядь, ручьевая форель, обыкновенный хариус, сырть, усач.

1 – бабочка-аполлон. 2 – броненосец связанный, жук-олень, шмель моховой.

3 – зеленчук непарный. 4 – гребец Дидимус.

1 – жемчужница обыкновенная.

1 – хвощ полевой, пихта белая, лапчатка скальная, ятрышник мужской.

2 – плаун обыкновенный, кувшинка белая. 3 – кубышка желтая, сфагнум Линберга. 4 – хара грубая, пармелия сарадиозная (лишайник).

Для сохранения видового разнообразия животных и растений осуществляют ряд мер, таких как создание заповедников, заказников, национальных парков и др.

Заказник — территория, на которой в течение определенного периода установлен режим охраны животных, растений и других компонентов природного комплекса.

Заповедник — особо охраняемая природная территория, навечно изъятая из хозяйствования, на которой охраняется весь природный комплекс и выполняются научные исследования.

Национальный парк — охраняемая территория, представляющая особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Охраняет природные комплексы.

Природный парк — территория, выделяемая для охраны природных ландшафтов, а также для отдыха и туризма.

55.Особо охраняемые природные территории»в Республике Беларусь.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) определены законодательством Республики Беларусь как участки земли с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.

Основной целью объявления территорий особо охраняемыми является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. Определены следующие виды особо охраняемых природных территорий:

2) национальные парки,

3) заказники (ландшафтные, биологические, гидрологические и водно-болотные),

4) памятники природы.

Существующая система ООПТ сформирована на основе специальных научно обоснованных документов — Схем рационального размещения охраняемых природных территорий Республики Беларусь (1983 г. и 1995 г.), утвержденных правительством республики.

По состоянию на 01.01.2001 г. общая площадь особо охраняемых природных территорий Беларуси составляла 1573,3 тыс. га или 7,6% от территории страны:

1) Заповедники (1) — 80,9 тыс. га

2) Национальные парки (4) — 316,3 тыс. га

3) Заказники республиканского значения (94) — 814,1 тыс. га

4) Заказники местного значения (458) — 345,1 тыс. га

5) Памятники природы республиканского значения (333) — 2,8 тыс. га

6) Памятники природы местного значения (548) — 14,1 тыс. га

Всего (1438) — 1573,3 тыс. га

В настоящее время на территории республики функционируют и охраняются государством: Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка (“Беловежская Пуща”, “Браславские озера”, “Припятский” и “Нарочанский”), 552 заказника и 881 памятников природы. Среди последних двух категорий различают объекты республиканского и местного значения.

Наибольшее развитие система ООПТ получила в Брестской, Витебской и Гродненской областях (соответственно 12,9%, 8,5% и 8,0% территории). Менее всего особо охраняемых природных территорий имеется в Могилевской области, где их общая площадь составляет 107,6 тыс. га или 3,7% территории области.

Основные ООПТ Беларуси:

1) Березинский государственный биосферный заповедник (81,0 тыс. га) – 1925 год образования: Сохранение типичных и уникальных природно-ландшафтных комплексов подзоны широколиственно-еловых подтаежных лесов, изучение в них естественных процессов и явлений и разработка научных основ охраны природы и экологического просвещения.

2) Беловежская пуща (государственное заповедно-охотничье хозяйство) (88,1 тыс. га) – 1940 год образования: Сохранение уникального природного комплекса типичного для Республики Беларусь и Европы и обеспечение естественных процессов эволюции. С 1991г. – национальный парк (96 тыс. га – площадь с 1999г.)

3) Припятский (государственный заповедник) (82,4 тыс. га) — 1969 год образования: Сохранение в естественном состоянии уникального для Белорусского Полесья ландшафта и изучение на его базе изменений в природе в связи с осушением земель Полесской низменности. С 1996г. – национальный парк (82,5 тыс. га).

4) Национальный парк Браславские озера (69,1 тыс. га) – 1995 год образования: Сохранение природного комплекса Браславской группы озер и генетического фонда растительности и животного мира.

5) Национальный парк Нарочанский (94,0 тыс. га) – 1999 год образования: Сохранение уникальных природных комплексов, более полное и эффективное использование рекреационных возможностей природных ресурсов Мядельского района.

Площадь особо охраняемых природных территорий постоянно увеличивается. По состоянию на 1.01.1995 г. (на момент разработки Схемы 1995 года) на территории республики существовало 79 особо охраняемых природных территорий республиканского значения общей площадью 794,2 тыс. га (около 3,8% территории республики). За 6 лет площадь республиканских ООПТ возросла на 773,4 тыс. га (практически в 2 раза). Только за последние годы созданы национальный парк “Нарочанский”, 14 новых республиканских заказников, среди которых такие крупные, уникальные по показателям биоразнообразия объекты как “Острова Дулебы” (26,6 тыс. га), “Днепро-Сожский” (14,6 тыс. га), “Стрельский” (12,1 тыс. га), “Сарочанские Озера” (13,1 тыс.га) и др.

Система ООПТ претерпевает не только количественные, но и качественные изменения. В частности, уточнены границы и повышен статус охраны таких заказников как “Козьянский”, “Освейский”. На базе ряда биологических заказников в пойме р. Припять создан крупнейший ландшафтный заказник “Средняя Припять”, который рассматривается как перспективный национальный парк.

Сформированная система ООПТ республиканского значения представляет все наиболее значимые виды природных экосистем и их сочетаний:

1) Наиболее крупную группу, включающую 35 объектов общей площадью 340,4 тыс. га, или 27,8% составляют ООПТ, представляющие преимущественно водно-болотные угодья. Среди них такие крупные болотные массивы как “Ельня” (23200 га), “Ольманские болота” (94219 га), “Дикое” (7400 га) и ряд других. Значительная часть заказников из этой группы была создана в соответствии с Постановлением СМ БССР от 16.08.1979 г. №252 в целях обеспечения охраны мест произрастания клюквы (18 объектов общей площадью 17,9 тыс. га). Среди них наиболее значимыми являются “Букчанский” (4915 га), “Борский” (2805 га), “Омельяновский” (1784 га), “Мацевичский” (1754 га) и ряд других.

2) Многочисленная группа особо охраняемых природных территорий представляет лесные экосистемы — 31 объект общей площадью 323,0 тыс. га или 26,4%. Особое место среди них занимают биологические заказники, созданные в соответствии с Постановлением СМ БССР от 22.08.1978 г. № 252 для обеспечения охраны ценных лекарственных растений — 12 заказников общей площадью 132,9 тыс. га. Среди них такие крупные объекты, как “Сопоцкинский” (12600 га), “Барановичский” (32800 га), “Слонимский” (14100 га) и др.

3) Основной целью создания 18 ООПТ общей площадью 305,7 тыс. га (25,0%) явилось обеспечение охраны озер или озерных экосистем. Среди них Нарочанские и Браславские озера, такие уникальные для республики объекты как озера Ричи, Долгое, Кривое, Освея, Селява и др.

4) В последние годы в связи с созданием таких крупных объектов как “Средняя Припять”, “Днепро-Сожский”, “Ольманские болота” и др., а также увеличения площади НП “Припятский” значительно возросла площадь ООПТ, представляющих исключительно богатые по видовому разнообразию пойменные экосистемы (9 объектов общей площадью 90,5 тыс. га). Экосистемы сложных по ландшафтной структуре речных долин, а также природные комплексы у истоков рек представлены всего 5 объектами, среди которых заказники “Мозырские овраги”, “Верхневиленский”, “Швакшты” и др.

Несмотря на очевидные достижения в области формирования системы ООПТ, она нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Необходимо продолжить работы по классификации водно-болотных угодий в духе Рамсарской конвенции; инвентаризации ресурсов биоразнообразия, уточнения границ и режимов ряда заказников, созданных в 1970-х. годах с учетом современных требований.

Необходимо совершенствовать систему управления ООПТ, проводить систематическую работу с местным населением, землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, чьи угодья входят в состав ООПТ и их охранных зон. В целом ряде случаев, когда границы ООПТ совпадают с границами зон массового отдыха и курортов (заказники “Озеры”, “Докудовский”, “Сорочанские озера”, “Подсады”, Селяхи” и др.) необходимо находить решения по устранению или смягчению противоречий между обеспечением охраны биоразнообразия и развития рекреационной деятельности.

С момента утверждения последней Схемы ООПТ накопилось значительное количество научных данных о территориальном распределении ресурсов биологического разнообразия. Ряд вновь объявленных заказников (“Средняя Припять”, “Купаловский”) не были предусмотрены утвержденной Схемой. Все это свидетельствует о необходимости работки новой Схемы рационального размещения ООПТ. При этом система ООПТ должна рассматриваться как основа для формирования единой для республики экологической сети с ее интеграцией в общеевропейскую экологическую сеть.

56.Понятие и значение правовой охраны природы.

Для нормального полноценного существования граждан в свободном обществе необходима благоприятная окружающая среда.

Признав право граждан на благоприятную среду, полезно видеть негативные явления, препятствующие его осуществлению. Они могут быть разделены на объективные и субъективные.

1) Объективные причины:

— относятся неизбежные последствия научно-технического прогресса с его интенсификацией производства, химизацией сельского хозяйства, ростом городов, транспорта, связи, воздействием на Мировой океан и озоновый слой;

2) Субъективные причины:

— недостатки управления охраной природы, неразвитость экологического, правового, политического сознания многих граждан, недостаточность их экологической информированности.

В связи с очевидной необходимостью, во многих странах проводится целая серия мероприятий, направленных на усиление охраны окружающей с

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник