Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

7.1. Биогеохимические процессы в биосфере. Круговорот биогенных элементов и их антропогенная модификация. Круговороты макро- и микроэлементов. Круговорот воды

Все вещества на планете находятся в процессе круговорота. Солнечная энергия вызывает на Земле два круговорота веществ: большой (геологический, биосферный) и малый (биологический).

Большой круговорот веществ в природе (геологический) обусловлен взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли и перераспределяет вещества между биосферой и более глубокими горизонтами Земли. Этот круговорот в системе «магматические породы – осадочные породы – метаморфические породы (преобразование температурой и давлением) – магматические породы» происходит за счёт глубинных (эндогенных) и внешних (экзогенных) процессов, происходящих, соответственно в глубинах Земли и на её поверхности (рис. 27).

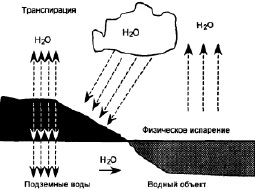

Но большой круговорот – это и круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу. Влага, испарившаяся с поверхности океана (на это тратится 50 % солнечной энергии), частью переносится на сушу, где выпадает в виде осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и подземного стока, а часть осадков выпадает на ту же самую водную поверхность океана. В круговороте участвует более 500 тыс. км3 воды. Играет основную роль в формировании природных условий на нашей планете. С учётом транспирации воды растениями и поглощения её в биогеохимическом цикле весь запас воды на Земле распадается и восстанавливается за 2 млн. лет.

Рис. 27. Геологический (большой) круговорот веществ

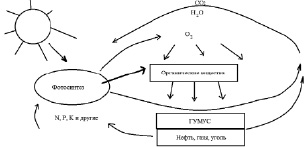

Малый круговорот веществ в биосфере (биогеохимический) совершается лишь в пределах биосферы. Сущность его – в образовании живого вещества из неорганического в процессе фотосинтеза и в превращении органического вещества при разложении вновь в неорганические соединения (рис. 28).

Рис. 28. Биологический круговорот веществ

Этот круговорот для жизни биосферы – главный, и он сам является порождением жизни. Изменяясь, рождаясь и умирая, живое вещество поддерживает жизнь на Земле, обеспечивая биогеохимический круговорот веществ.

Наиболее интенсивному и быстрому круговороту подвергаются легкоподвижные вещества – газы и природные воды, составляющие атмосферу и гидросферу планеты. Значительно медленнее совершает круговорот материал литосферы. В целом каждый круговорот любого химического элемента является частью общего большого круговорота веществ на Земле, и все они тесно связаны между собой. Живое вещество биосферы в этом круговороте выполняет огромную работу по перераспределению химических элементов, беспрерывно циркулирующих в биосфере, переходя из внешней среды в организмы и снова во внешнюю среду.

Обмен веществом и энергией, осуществляющийся между разными структурными частями биосферы и обусловленный жизнедеятельностью организмов, называется биогеохимическим циклом.

Все биогеохимические циклы составляют современную динамическую основу существования жизни, они взаимосвязаны, и каждый из них играет свойственную ему роль в эволюции биосферы. Продолжительность циклов круговорота тех или иных веществ различна. Время, достаточное для полного оборота всего углекислого газа атмосферы через фотосинтез, составляет около 300 лет; кислорода атмосферы через фотосинтез – 2000–2500 лет; азота атмосферы через биологическую фиксацию, окисление электрическими разрядами – примерно 100 млн. лет; воды через испарение – около 1 млн. лет.

В большом и малом круговоротах участвуют множество химических элементов и их соединений. Но важнейшими из них являются круговороты биогенных элементов – кислорода, углерода, воды, азота, фосфора, серы. Большое значение имеют круговороты токсических элементов – ртути и свинца. Кроме того, из большого круговорота в биологический поступают многие вещества антропогенного происхождения (ДДТ, пестициды, радионуклиды и др.).

В экосистемах очень важна роль биогеохимических циклов. Биогенные элементы – С, О2, N2, Р, S, СО2, Н2О и другие – в отличие от энергии удерживаются в экосистемах и совершают непрерывный круговорот из внешней среды в организмы и обратно во внешнюю среду.

Наиболее важные для жизни химические элементы, необходимые в больших количествах, называются макроэлементами (С, О, Н, N, P, S, Ca, Mg, K, Na).

Элементы, необходимые для жизни в малых или следовых количествах – микроэлементы (Fe, Cu, Zn, Cl).

В каждом круговороте различают два фонда: резервный, включающий большую массу движущихся веществ, в основном небиологических компонентов, и подвижный, или обменный, фонд – по характеру более активный, но менее продолжительный, отличительной особенностью которого является быстрый обмен между организмами и их непосредственным окружением.

Биогеохимические циклы можно подразделять на два типа:

1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере и гидросфере (океан),

2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.

Из 90 с лишним элементов, встречающихся в природе, 30–40 необходимы для живых организмов. Человек уникален не только тем, что его организм нуждается в 40 элементах, но и тем, что в своей деятельности использует почти все другие имеющиеся в природе элементы.

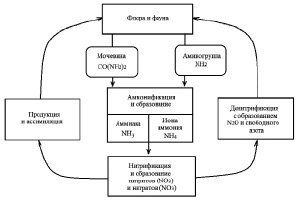

Круговорот азота. Азот составляет около 80 % атмосферного воздуха и является крупнейшим резервуаром и предохранительным клапаном атмосферы. Однако большинство организмов не могут усваивать азот из воздуха. Между тем азот участвует в построении всех белков и нуклеиновых кислот. Усваивать азот из воздуха способны только некоторые организмы – бактерии, которые существуют в симбиозе с бобовыми растениями (горох, фасоль, соя). Они поселяются на корнях бобовых растений, образуя клубеньки, в которых и происходит химическая фиксация азота. Азот могут усваивать также сине-зеленые водоросли, называемые цианобактериями. Они образуют симбиоз с плавающим папоротником, который растет на заливаемых водой рисовых полях и до высадки рассады риса удобряет эти поля азотом. Первый этап фиксации атмосферного азота приводит к образованию аммиака и называется аммонификацией (рис. 29).

Аммиак используется растениями для синтеза аминокислот, из которых состоят белки. Второй этап фиксации азота микроорганизмами – нитрификация, при этом образовавшийся аммиак преобразуется в соли азотной кислоты – нитраты. Нитраты усваиваются корнями растений и транспортируются в листья, где происходит синтез белков. Процесс разложения белков, осуществляемый особой группой бактерий, называется денитрификацией. Распад идет сначала с образованием нитратов, потом аммиака и, наконец, молекулярного азота. Содержание азота в живых тканях составляет около 3 % его содержания в обменных фондах экосистем. Общее время круговорота азота – примерно 100 лет.

Роль бактерий в цикле азота такова, что, если будет уничтожено только двенадцать их видов, участвующих в круговороте азота, жизнь на Земле прекратится.

Рис. 29. Основные биохимические этапы круговорота азота

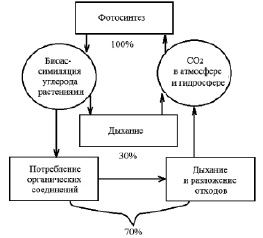

Круговорот углерода. Круговороты углекислоты и воды в глобальном масштабе – самые важные для человечества биогеохимические круговороты.

В круговороте СО2 атмосферный фонд невелик по сравнению с запасами углерода в океанах, ископаемом топливе и других резервуарах земной коры (рис. 30).

До наступления индустриальной эры потоки углерода между атмосферой, материками и океанами были сбалансированы. Но в XX в. содержание СО2 постоянно растет в результате новых техногенных поступлений (сжигание горючих ископаемых, деградация почвенного слоя, сведение лесов и т.д.).

В 1800 г. в атмосфере Земли содержалось 0,29 % СО2; в 1958 – 0,315 %, а к 1980 г. его содержание выросло до 0,335 %. Если концентрация СО2 вдвое превысит доиндустриальный уровень, что может случиться в середине XXI в., то температура поверхности Земли и нижних слоев атмосферы в среднем повысится на 3°. В результате подъем уровня моря и перераспределение осадков могут погубить сельское хозяйство.

Круговорот воды. Вода составляет значительную часть живых существ: в теле человека – по весу 60 %, а в растительном организме достигает 95 %. На круговорот воды на поверхности Земли затрачивается около трети всей поступающей на Землю солнечной энергии. Испарение с водных пространств создает атмосферную влагу. Влага конденсируется в форме облаков, охлаждение облаков вызывает осадки в виде дождя и снега; осадки поглощаются почвой или стекают в моря и океаны (рис. 31).

Рис. 30. Круговорот углерода

Для человечества важны фазы круговорота в пределах экосистем. Здесь происходят четыре процесса:

– перехват. Растительность перехватывает часть выпадающей в осадках воды до того, как она достигает почвы. Перехваченная вода испаряется в атмосферу. Величина перехвата в умеренных широтах может достигать 25 % общей суммы осадков, это – физическое испарение;

– транспирация – биологическое испарение воды растениями, но не дождевая вода, а вода, заключенная в растении, т.е. экосистемная. Растения, потребляя около 40 % общего количества осадков, играют главную роль в круговороте воды;

– инфильтрация – просачивание воды в почве. При этом часть инфильтрованной воды задерживается в почве тем сильнее, чем значительнее в ней коллодоидальный комплекс, соответствующий накоплению в почве перегноя;

– сток. В этой фазе круговорота избыток выпавшей с осадками воды стекает в моря и океаны.

Рис. 31. Круговорот воды

Отличие циклов углерода и азота от круговорота воды состоит в том, что в экосистемах два названных элемента накапливаются и связываются, а вода проходит через экосистемы почти без потерь. Биосфера ежегодно использует на формирование биомассы 1 % воды, выпавшей в виде осадков.

Круговорот фосфора. Фосфор – один из наиболее важных биогенных компонентов. Он входит в состав нуклеиновых кислот, клеточных мембран, систем аккумуляции и переноса энергии, костной ткани и дентина. Круговорот фосфора всецело связан с деятельностью организмов.

В отличие от азота и углерода резервуаром фосфора служат не атмосфера, а горные породы и отложения, образовавшиеся в прошлые геологические эпохи. Круговорот фосфора – типичный пример осадочного цикла.

Сера не является лимитирующим биогеном, так как ее природные ресурсы достаточно велики. Она, как и фосфор, имеет основной резервный фонд в породах и почве, но, кроме того, имеет резервный фонд и в атмосфере. В горных породах сера встречается в виде сульфидов (FeS2 и др.), в растворах – в форме иона (SО42), в газообразной фазе – в виде сероводорода (H2S) или сернистого газа (SО2). В морской среде сульфат-ион является основной доступной формой серы для автотрофов. В наземных экосистемах сера возвращается в почву при отмирании растений, окисляется, и возникшие сульфаты поглощаются растениями из почвенных растворов – так продолжается круговорот. Круговорот серы является ключевым при продуцировании и разложении (Ю. Одум, 1986). Например, при образовании сульфидов железа растворим фосфор и доступен организмам.

Однако круговорот серы может быть нарушен вмешательством человека: сернистый газ (SО2), являющийся продуктом сжигания топлива, нарушает процессы фотосинтеза и приводит к гибели растительности.

Из сказанного ясно, что биогеохимические циклы легко нарушаются человеком и становятся ациклическими. Охрана природных ресурсов должна быть, в частности, направлена на то, чтобы циклические биогеохимические процессы не превратить в ациклические.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Круговорот биогенных элементов

Круговорот биогенных элементов. Помимо рассмотренных основных элементов, в процессе обмена веществ живого организма принимает участие ряд других. Некоторые из них присутствуют в значительных количествах и относятся к категории макроэлементов, например натрий, калий, кальций, магний. Часть элементов содержится в весьма малых концентрациях (микроэлементы), но они также жизненно необходимы (железо, цинк, медь, марганец и т.п.).[ . ]

Круговороты основных биогенных веществ и элементов. Рассмотрим круговороты наиболее значимых для живых организмов веществ и элементов (рис. 3—8). Круговорот воды относится к большому геологическому; а круговороты биогенных элементов (углерода, кислорода, азота, фосфора, серы и других биогенных элементов) — к малому биогеохимичес-кому.[ . ]

Скорость круговоротов биогенных элементов достаточно высока. Время оборота атмосферного углерода составляет около 8 лет. Ежегодно в наземных экосистемах в круговорот вовлекаются примерно 12% содержащегося в воздухе диоксида углерода. Общее время круговорота азота оценивается более чем в 110 лет, кислорода — в 2500 лет.[ . ]

Биотический круговорот. Круговорот биогенных элементов, обусловленный синтезом и распадом органических веществ в экосистеме, называет биотическим круговоротом веществ. Кроме биогенных элементов в биотический круговорот вовлечены важнейшие для биоты минеральные элементы и множество различных соединений. Поэтому весь циклический процесс химических превращений, обусловленных биотой, особенно когда речь идет о всей биосфере, называют еще биогеахимическим круговоротом.[ . ]

Биотический круговорот — круговорот биогенных элементов и вовлекаемых им других веществ в экосистемах, в биосфере между их биотическими и абиотическими компонентами. Важнейшей чертой биосферного биотического круговорота является высокая степень замкнутости.[ . ]

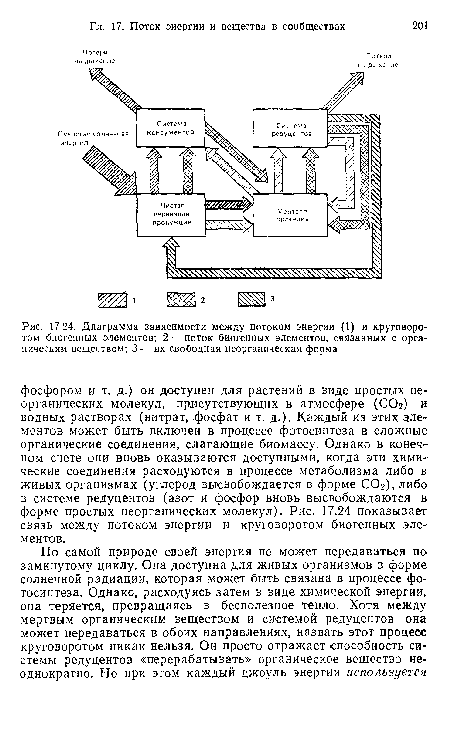

С другой стороны, биогенные элементы как компоненты биомассы просто меняют молекулы, в состав которых входят, например, нитратный Ы- белковый Ы-иштратный N. Они могут использоваться неоднократно, и круговорот — их характерная черта. В отличие от энергии солнечной радиации запасы биогенных элементов непостоянны. Процесс связывания некоторой их части в живой биомассе снижает количество, остающееся сообществу. Если бы растения и фитофаги в конечном счете не разлагались, запас биогенов исчерпался бы и жизнь на Земле прекратилась. Активность гетеротрофных организмов — решающий фактор сохранения круговоротов биогенных элементов и образования продукции. На рис. 17.24 показано, что высвобождение этих элементов в форме простых неорганических соединений происходит только из системы редуцентов. В действительности же некоторую долю этих простых молекул (особенно СОг) дает и система консументов, однако таким путем в круговорот возвращается весьма незначительная часть биогенных элементов. Решающая роль принадлежит здесь системе редуцентов.[ . ]

Движущими силами круговорота веществ служат потоки энергии Солнца и деятельность живого вещества, приводящие к перемещению огромных масс химических элементов, концентрированию и перераспределению аккумулированной в процессе фотосинтеза энергии. Благодаря фотосинтезу и непрерывно действующим циклическим круговоротам биогенных элементов создается устойчивая организованность всех экосистем и биосферы в целом, осуществляется их нормальное функционирование.[ . ]

При отсутствии внешних потоков биогенных соединений, биосфера может существовать стабильно лишь при существовании замкнутого круговорота веществ, в процессе которого биогенные элементы совершают замкнутые циклы, попеременно переходя из неорганической части биосферы в органическую и. наоборот. Т акой круговорот осуществляется живыми организмами биосферы. Предполагают, что в биосфере содержится около 1027 нескоррелиро-ванных между собой живых организмов. В процессе эволюционного развития биосферы сформировались следующие три группы организмов, различающиеся по своему функциональному назначению и участию в круговороте биогенных элементов: продуценты, редуценты и консументы.[ . ]

Материальные процессы в живой природе, круговороты биогенных элементов сопряжены с потоками энергии стехиометрическими коэффициентами, изменяющимися у самых различных организмов лишь в пределах одного порядка. При этом благодаря высокой эффективности катализа затраты энергии на синтез новых веществ в организмах гораздо меньше чем в технических аналогах этих процессов.[ . ]

| Диаграмма зависимости между потоком энергии (1) и круговоротом биогенных элементов; 2 — поток биогенных элементов, связанных с органическим веществом; 3 — их свободная неорганическая форма |  |

Очень важный для практики вывод, вытекающий из многих интенсивных исследований круговорота биогенных элементов, состоит в том, что избыток удобрений может оказаться столь же невыгодным для человека, как и их недостаток. Если в систему вносится больше вещества, чем могут использовать активные в данный момент организмы, излишек быстро связывается почвой и отложениями или исчезает в результате выщелачивания, становясь недоступным именно в тот период, когда рост организмов наиболее желателен. Многие ошибочно полагают, что если на определенную площадь их сада или пруда рекомендуется 1 кг удобрений (или пестицида), то 2 кг принесут в два раза больше пользы. Этим сторонникам принципа «чем больше — тем лучше» стоило бы понять принцип соотношения субсидии и стресса, отраженный на графике рис. 3.5. Субсидии неизбежно превращаются в источник стресса, если применять их неосторожно. Чрезмерное внесение удобрений в такие экосистемы, как рыборазводные пруды, не только расточительно в смысле достигаемых результатов, но ш может вызвать непредвиденные изменения в системе, а также загрязнить экосистемы, расположенные ниже но течению. Так как различные организмы адаптированы к разным уровням содержания элементов, продолжительное переудобрение приводит к изменениям в видовом составе организмов, причем могут исчезнуть нужные нам и появиться ненужные.[ . ]

С жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов связаны многие протекающие в почве процессы — круговороты биогенных элементов, минерализация животных и растительных остатков, обогащение почвы доступными для растений формами азота. С деятельностью микроорганизмов связанО плодородие почвы. Следовательно, почвенные микроорганизмы влияют непосредственно на жизнь растений, а через них — на животных и человека, являясь одной из главных частей наземных экосистем.[ . ]

Пруды и озера особенно удобны для исследований, поскольку на протяжении короткого периода времени круговороты биогенных элементов в них могут рассматриваться как независимые. Хатчинсон (Hutchinson, 1957) и Помрой (Pomeroy, 1970) опубликовали обзоры работ по круговороту фосфора и круговоротам других жизненно важных элементов.[ . ]

Транспирация имеет и свои положительные стороны. Испарение охлаждает листья и в числе других процессов способствует круговороту биогенных элементов. Другие процессы — это транспорт ионов через почву к корням, транспорт ионов между клетками корня, перемещение внутри растения и вымывание из листьев (Kozlowski, 1964, 1968). Некоторые из этих процессов требуют затраты метаболической энергии, что может лимитировать скорость транспорта воды и солей (Fried, Broeshart, 1967). Таким образом, транспирация — это не просто функция открытых физических поверхностей. Лес не обязательно теряет больше воды, чем травянистая растительность. Роль транспирации как энергетической субсидии в условиях влажного леса рассматривалась в гл. 3. Если воздух слишком влажен (относительная влажность приближается к 100%), как бывает в некоторых тропических «облачных» лесах, то деревья отстают в росте и большая часть растительности состоит из эпифитов, по-видимому, из-за отсутствия «транспираци-ониой тяги» (Н. Odum, Pigeon, 1970).[ . ]

Энергия не может передаваться по замкнутым циклам и использоваться повторно, а вещество может.— Вещество (и в том числе биогенные элементы) может проходить через сообщество по «петлям».— Круговорот биогенных элементов никогда не бывает безупречным.— Исследование леса Хаббард-Брук.■—Поступление и вынос биогенных элементов, как правило, низки по сравнению с их количеством, участвующем в круговороте, хотя сера — важное исключение из этого правила (в основном из-за «гкислотных дождей»),— Сведение леса размыкает круговорот и ведет к потере биогенов.— Наземные биомы различаются распределением биогенных элементов между мертвым органическим веществом и живыми тканями,— Течения и осадконакопление — важные■ факторы, влияющие на поток биогенных элементов в водных экосистемах.[ . ]

Все люди потребляют пищу, являясь консумен-тами 1-го и 2-го порядке в пищевых цепях. Они выделяют продукты физиологического обмена, утилизируемые редуцентами, участвующими в круговороте биогенных элементов. Человек — один из 3 млн. известных сейчас биологических видов на Земле.[ . ]

Любую экосистему можно представить в виде ряда блоков, через которые проходят различные материалы и в которых эти материалы могут оставаться на протяжении различных периодов времени (рис. 10.3). В круговоротах минеральных веществ, в экосистеме, как правило, участвуют три активных блока: живые организмы, мертвый органический детрит и доступные неорганические вещества. Два добавочных блока — косвенно доступные неорганические вещества и осаждающиеся органические вещества — связаны с круговоротами биогенных элементов в каких-то периферических участках общего цикла (рис. 10.3), однако обмен между этими блоками и остальной экосистемой замедлен по сравнению с обменом, происходящим между активными блоками.[ . ]

В жизнедеятельности организмов важное значение имеют углерод, азот и фосфор. Именно их соединения необходимы для образования кислорода и органи- еского вещества в процессе фотосинтеза. Значительную роль в круговороте биогенных элементов выполняют донные отложения. Они являются в одном случае источником, в другом — аккумулятором органических и минеральных ресурсов водоема. Поступление их из донных отложений зависит от pH, а также от концентрации этих элементов в воде. При повышении pH и низкой концентрации биогенных элементов увеличивается поступление в воду фосфора, железа и других элементов из донных отложений.[ . ]

Важной задачей изучения структуры и функционирования сообществ (биоценозов) является изучение стабильности сообществ и их способности противостоять неблагоприятным воздействиям. При исследовании экосистем открывается возможность количественного анализа круговорота вещества и изменений потока энергии при переходе с одного пищевого уровня на другой. Такой продукцион-но-энергетический подход на популяционном и биоценотическом уровнях позволяет сравнивать различные естественные и создаваемые человеком экосистемы. Еще одна из задач экологической науки — изучение различных видов связей в наземных и водных экосистемах. Особенно важно изучение биосферы в целом: определение первичной продукции и деструкции по всему земному шару, глобального круговорота биогенных элементов; эти задачи могут быть решены только объединенными усилиями ученых разных стран.[ . ]

Периодическая система в химии, законы движения небесных тел в астрономии и т. д.) Эти схемы проявляются, например, в наличии одних и тех же видов (или одних и тех же форм роста, продуктивностей, скоростей круговорота биогенных элементов и т. д.) в различных местах. Это ведет в свою очередь к созданию гипотез о причинах такой повторяемости. Гипотезы можно затем проверять, проводя дальнейшие наблюдения или ставя эксперименты.[ . ]

Все формы взаимоотношений образуют в совокупности механизм естественного отбора и обеспечивают устойчивость сообщества как формы организации жизни. Сообщество является минимальной Формой организации жизни. способной функционировать практически неограниченное время на определенном участке территории. Только па уровне сообщества может быть осуществлен на определенном участке территории круговорот биогенных элементов, без которого нельзя обеспечить неограниченную продолжительность жизни при ограниченных жизненных ресурсах территории.[ . ]

В результате жизнедеятельности организмов происходит два противоположных и неразделимых процесса. С одной стороны, из простых абиотических компонентов синтезируемся живое органическое вещество, с другой — разрушаются олоквые органические соединения до простых абиотических Ееществ. Эти два процесса обеспечивают обмен веществ между биотическим а абиотическим компонентами экосистем и составляют основное ядро биогеохимического круговорота биогенных элементов.[ . ]

Еще в семидесятые годы XX столетия химик Джеймс Ловлок и микробиолог Линн Маргулис выдвинули теорию сложной регуляции атмосферы Земли биологическими объектами, согласно которой растения и микроорганизмы вместе с физической средой обеспечивают поддержание определенных геохимических условий на Земле, благоприятных для жизни. Это — относительно высокое содержание в атмосфере кислорода и низкое — углекислого газа, определенные влажность и температура воздуха. Особая роль в этой регуляции принадлежит микроорганизмам наземных и водных экосистем, обеспечивающих круговорот биогенных элементов. Общеизвестна регулирующая роль микроорганизмов Мирового океана в поддержании определенного количества углекислого газа в атмосфере Земли и в предотвращении тепличного эффекта.[ . ]

Огромен воспроизводительный потенциал живого вещества. Если бы на какое-то время было остановлено умирание и ничем не ограничивались размножение и рост, то произошел бы «биологический взрыв» космического масштаба: меньше чем за двое суток биомасса микроорганизмов в несколько раз превзошла бы массу земного шара. Этого не происходит из-за лимитирования по веществу; биомасса экосферы поддерживается на относительно постоянном уровне на протяжении сотен миллионов лет. При постоянной накачке потоком солнечной энергии живая природа преодолевает ограниченность питательного материала путем организации круговоротов биогенных элементов. Это обеспечивает высокую продуктивность многих экосистем (см. табл. 2. 1).[ . ]

Антропогенное давление на природу не ограничивается загрязнением. Не меньшее значение имеет эксплуатация природных ресурсов и обусловленные ею нарушения экологических систем. Природопользование стоит очень дорого — намного больше обычной денежной стоимости потребляемых ресурсов. В первую очередь потому, что в экономике природы, как и в экономике человека, не существует бесплатных ресурсов: пространство, энергия, солнечный свет, вода, кислород, какими бы неисчерпаемыми ни казались их запасы на Земле, неукоснительно оплачиваются любой расходующей их системой, оплачиваются полнотой и скоростью возврата, оборота ценностей, замкнутостью материальных круговоротов — биогенных элементов, энергоносителей, пищи, денег, здоровья. Потому что по отношению ко всему этому действует закон ограниченности ресурсов.[ . ]

Источник