12. Зона подзолистых почв средней тайги . Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны средней тайги.

Климат избыточно влажный, количество годовых осадков от 500 до 600 мм. Продолжительность периода с температурой > 10 градусов до 114 дней. Рельеф представляет собой сочетание повышенных и пониженных пространств. Почвообразующие породы представлены преимущественно четвертичнымибескарбонатными отложениями. Образование профиля подзолистых почв происходит под действием подзолистого, элювиально- глеевого процесса и лессиважа.

В результате образуется подзолистый горизонт A2 , отличающийся белесоватым цветом.

Здесь встречаются образованные на песчаных моренах иллювиально- железистые подзолы. На равнинных поверхностях преобладают слабо- и среднеподзолистые почвы

Онего- Вычегодская провинция

Условия почвообразования изменяются незначительно. Формируются подзолистые и сильноподзолистые почвы.

Характеризуется более суровой зимой, некоторым уменьшением годовой суммы осадков и увеличением континентальности. Формируются иллювиально- железисто- гумусовые подзолы.

13. Зона дерново- подзолистых почв южной тайги. Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны южной тайги.

Южнотаежная зона характеризуется значительно большей обеспеченностью теплом. Сумма температур > 10 колеблется от 1600 до 2450 на европейской территории и от 1400 до 1750 на азиатской. КУ равен 1.0-1.33.

Почвообразующие породы в основном ледникового и водно- ледникового происхождения. Леса хвойно- широколиственные с богатым травянистым покровом.

Влажный и теплый климат обеспечивает активную деятельность почвенной фауны и микроорганизмов.

Часть гумусовых веществ закрепляется и под лесной подстилкой формируется четко выраженный горизонт А1 в результате дернового почвообразовательного процесса.

Зона южной тайги раделяется на четыре провинции, которые входят в две почвенные фации

— Фация умеренно промерзающих почв ( Прибалтийская, Среднерусская, Вятско- Камская провинции)

-Фация холодных длительно промерзающих почв ( Среднеобская и Приангарская провинции)

На территории фации умеренно промерзающих почв распространены дерново- карбонатные, дерново- подзолистые и даже серые лесные почвы.

На территории фации холодных длительно промерзающих почв распространены дерново- глеевые и дерново- карбонатные почвы.

14. Подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойство. Сельскохозяйственное использование почв.

В. В. Докучаев в 1879 г. писал: «Подзолистые почвы образовались главнейше в лесах при существенном участии лесной и болотной растительности» и далее: «я уверен, что и те поляны, где я наблюдал подзол, были когда-то покрыты лесом». В дальнейшем он связывал подзолообразование именно с воздействием хвойного леса.

Последующими исследованиями установлено, что подзолообра-зовательный процесс осуществляется под воздействием на материнскую горную породу (или ранее созданную почву) сомкнутого хвойно-мохового леса в условиях периодического промывания верхних слоев атмосферными осадками, выносящими часть растворимых продуктов. Содержание в материнской породе карбонатов кальция или принос со стороны бикарбонатов кальция почвенно-грунтовыми водами, а также высокое содержание силикатных оснований в бескварцевых горных породах (например, базальтах) препятствует проявлению подзолообразования.

Развитие подзолообразовательного процесса непосредственно связано с жизнью хвойного леса. В возрасте от 10-15 и примерно до 40 лет большая сомкнутость крон ограничивает приток света и тем самым препятствует разрастанию под пологом хвойного леса травяно-мохового покрова. Поверхность почвы покрыта мертвой хвоевой подстилкой. В это время подзолообразование осуществляется только под воздействием совокупности хвойных древесных пород, не осложненное влиянием других высших растений. Возрастающее осветление создает необходимые условия для появления самосева хвойных пород и последующего развития под пологом материнского насаждения подроста, начала воздействия ил почву нового поколения хвойного леса.

В наибольшем количестве хвойный лес (ельники, сосняки) вовлекает в биологический круговорот азот, второе место занимает кальций, третье — калий, далее идут остальные элементы. Наибольшее количество всех элементов из почвы хвойный лес берет в возрасте 20-50 лет. В этот же возрастной период он удерживает больше всего взятых из почвы элементов в составе текущего прироста, меньшую часть возвращает с опадом и сухостоем. В последующие годы удерживается в составе прироста меньшая, и возвращается с опадом и сухостоем большая часть.

Ф

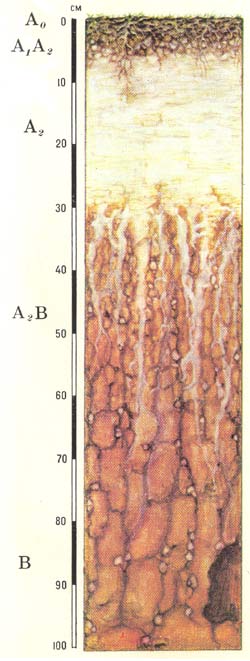

Профиль подзолистых почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — слаборазложившаяся лесная подстилка мощностью 5-10 см, переходящая постепенно в горизонт А0А1, сильно обогащенный органическими остатками, или сменяющаяся сильно прокрашенным гумусом горизонтом A1A2 мощностью 2-3 см;

А2 — подзолистый горизонт мощностью 2-15 см белесой или белесо-серой окраски, плитчатой, слоевато-плитчатой, чешуйчатой или листоватой структуры;

А2В — пестроокрашенный переходный горизонт; в нем чередуются участки горизонтов А2 и В. Участки горизонта А 2 сформированы в виде затеков, карманов, клиньев мощностью 10-50 см;

В — иллювиальный горизонт, наиболее ярко окрашенный в профиле, бурых, охристо-бурых тонов окраски, очень плотный, ореховатой, комковато-ореховатой структуры, которая книзу укрупняется до призматической. По трещинам и граням структурных отдельностей содержится обильная белесая присыпка, коричневые глянцевитые натечные пленки. Горизонт постепенно с глубины 50-120 см переходит в почвообразующую породу.

Реакция элювиальных горизонтов подзолистых почв сильнокислая или кислая (pHKCl 3,0-5,0). Содержание гумуса — 1-7%, насыщенность основаниями — 20-50%.

Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко; нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию, высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может достигать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав фульватный.

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва.

Источник

Почва в тайге

Какая почва в тайге

Для зоны тайги наиболее типичны подзолистые почвы. Они типичны для С. европейской части России, а также для Сибири, где мерзлоты нет или она лежит глубоко.

На песках и щебнистых породах в тайге широко распространены подзолы . Эти две почвы похожи не только названиями, но и белёсым цветом верхних минеральных горизонтов, которые залегают сразу под лесной подстилкой.

Под влиянием кислот органических веществ разрушаются минералы, содержащие железо (они и придают почве характерный бурый цвет), а почвенные растворы вымывают это железо вниз– создаётся белёсый горизонт вымывания. Но вот нижние слои (горизонты вмывания) в подзолистых почвах на глинах и подзолах на песках отличаются.

В подзолистых почвах вымываются не только железистые соединения, но и глинистые частички – они и накапливаются в нижних почвенных слоях.

В песках глинистых частиц почти нет, и в нижние горизонты подзолов вмываются соединения железа и органического вещества.

Если в условиях влажного климата тайги верхние торфянистые слои почвы под лесом успевают немного просыхать, а средние и нижние минеральные – нет, формируются глеевые таёжные почвы (глеезёмы ).

Их много на плоских равнинах Зап. Сибири.

В Вост. Сибири лесные почвы находятся под большим влиянием неглубокой многолетней мерзлоты, которая не пропускает талую и дождевую воду, эти почвы переувлажнены и называются мерзлотно‑таёжными глеевыми .

Все глеевые почвы окрашены в сизый и ржавый цвета из‑за процесса оглеения .

В резко континентальных таёжных р‑нах Якутии в условиях засушливого климата формируются палевые мерзлотные почвы с серым гумусовым горизонтом, под которым находится бурый (палевый) горизонт; карбонаты кальция не вымыты, а на глуб. 1–1,5 м многолетняя мерзлота.

Почвы тайги, их особенности и характеристика

Тайга представляет собой самую большую наземную природную зону. Она приходится на территории Северной Америки и Евразии.

Основной ее чертой являются хвойные леса. Какие почвы характерны для тайги и что на них растет, расскажет данная статья.

Природная зона: общая информация

Тайга находится в умеренном климатическом поясе. Из-за огромной территории погодные условия могут значительно отличаться.

Однако характерные для этой природной зоны сильные перепады температур в зависимости от времени года (лето — зима) наблюдаются везде.

Осадков здесь выпадет немного, но больше, чем испарений, что оказывает огромное влияние на формирование почвы тайги.

В самых холодных местах таежной зоны встречается вечная мерзлота. Она тоже способствует задержке влаги. Лишь летом здесь земля может оттаивать до 2 метров в глубину.

Поэтому значительная часть территории — это болота, озера и редколесье. В таких условиях из-за избыточной влажности продукты распада минеральных и органических веществ остаются в нижних слоях земли.

Природная зона «тайга»: почва

Почвы здесь относительно молодые и бедные питательными веществами.

В отличие от почв широколиственных лесов, здесь практически отсутствует глубокий слой, который обогащен органическим перегноем.

Также небольшая толщина обусловлена суровым климатом. Он замедляет формирование органических элементов почв тайги.

При этом опавшие листья, хвоя и мох могут довольно долго находиться на земле и не разлагаться. Таким образом, доступной активной органики для употребления растениями здесь очень мало.

Для тайги характерны подзолистые почвы, подзолы, глеезёмы.

На территориях, покрытых снегом круглый год, находятся мерзлотно-таежные и палевые мерзлотные почвы.

Подзолистые почвы тайги

Они встречаются в северной европейской части России и Сибири, там, где нет мерзлоты или она находится глубоко.

Подзолистые — это преобладающие почвы тайги. Они образуются в местах, где присутствует достаточный дренаж. Формирование происходит в хвойных лесах при наличии выраженного промывного режима грунта. Кислоты, которые содержатся в вечнозеленых иглах, помогают поддерживать высокую влажность земли.

Также они участвуют в образовании подзолов, поскольку под их влиянием происходит распад минеральной части земли.

Характерной чертой является и вынос продуктов распада и других органических веществ с поверхности вниз.

Так в верхних слоях происходит увеличение содержания кремнезема. В процессе вымываемые вещества задерживаются на определенной глубине и формируют подзолистый горизонт. Буро-ржавый оттенок ему придают соединения железа.

В местах, где горизонт вымывания значительно уплотнен, снижается водопроходимость, отчего и образуются болота на вышележащей земле.

Такие почвы также называют кислыми. На них в основном растут только мхи и лишайники, другие растения здесь почти редкость.

Подзолистые почвы содержат всего 1-4% гумуса.

При использовании в сельскохозяйственных целях их необходимо удобрять.

В тех районах, где вместе с хвойными породами растут и лиственные деревья, образуются дерново-подзолистые почвы. Верхний слой у них обогащен зольными элементами и гумусом.

Глеезёмы

Это почвы северной тайги.

Чаще всего они встречаются на равнинах. Образуются в условиях чрезмерного увлажнения при условии, что верхние торфяные слои успевают немного просохнуть, а нижние и средние — нет.

В процессе формирования образуются восстановленные формы железа, также происходит их миграция, из-за чего почва начинает испытывать недостаток этих соединений.

Глеевой горизонт обычно имеет холодные оттенки: сизый, голубой и даже зеленоватый.

При высыхании он приобретает желто-белый цвет. При окислении оксидов железа могут встречаться ржавые и черно-ржавые пятна.

Мерзлотно-таежные почвы

Они характерны для равнин и горных районов Сибири и северных районов Дальнего Востока.

Образуются в условиях вечной мерзлоты. Специфической особенностью этих районов является то, что даже в самое теплое время года температура земли ниже, чем воздуха.

Самая большая глубина почвы тайги этих районов составляет не более 1 метра.

Это связано с близостью вечной мерзлоты от поверхности. Содержание гумуса здесь — 3-10%.

Иногда отдельно выделяют горные мерзлотно-таежные почвы. Они присутствуют в районах, где лед образуется только зимой.

Они встречаются в горной местности Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Канаде и на Аляске. Чаще всего они находятся в непосредственной близости от различных водоемов.

Земля этих районов чрезмерно увлажнена, поскольку она не пропускает ни дождевую, ни талую воду.

Почвы формируются в основном в местах, где растут лиственные деревья и такие кустарники, как голубика, брусника, багульник.

Для мерзлотно-таежных почв характерны кислые и сильнокислые реакции. Также для них свойственна ненасыщенность оснований. Кислотность становится меньше в нижней части профиля.

Мерзлотно-таежные почвы занимают огромные территории, чаще всего они труднодоступны. Обычно это места, где происходят значимые изменения влажности и характера почвообразующих пород.

Принято считать, что можно выделить сразу несколько подвидов, однако из-за недостаточности исследований сделать это невозможно.

Что растет на почвах тайги?

Флору данной природной зоны принято делить на два типа: хвойный и лишайниковый лес.

В первом случае он состоит из множества рядом расположенных деревьев, почва при этом покрыта мхом. Во втором случае он более свободный, земля покрыта лишайниками, чаще всего встречается в северных районах.

Леса тайги в основном хвойные, здесь доминируют ель, лиственница, сосна и кедр.

Вечнозеленые породы имеют хорошую приспособленность к суровым условиям. Корневая система деревьев адаптирована к тонкому слою почвы, а также к сезонным ее изменениям, предотвращает вымерзание.

Форма игл и их направленность концами вниз способствуют страхованию снега.

Встречаются здесь и широколиственные породы: береза, рябина, осина, ива. На полянах, по берегам рек, там, где есть возможность получить достаточно солнца, растут травы.

Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска (так как в лесу мало света) , а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи) .

Виды кустарников (можжевельник, жимолость, смородина, ива и др.) , кустарничков (черника, брусника и др.

На севере Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия) преобладают еловые леса, в Северной Америке (Канада) — еловые леса с примесью лиственницы канадской. Для тайги Урала характерны светлохвойные леса из сосны обыкновенной.

В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и др.

Фауна тайги

Животный мир тайги богаче и разнообразнее, чем животный мир тундры. Многочисленны и широко распространены: рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка и др.

Из копытных встречаются северный и благородный олени, лось, косуля; многочисленны зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки, белки обыкновенная и летяга, бурундуки.

Из птиц обычны: глухарь, обыкновенный рябчик, кедровка, клесты и др. Для тайги Северной Америки типичны американские виды тех же родов, что и в Евразии.

В таёжном лесу по сравнению с лесотундрой благоприятнее условия для жизни животных.

Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей.

В зимний период подавляющее число видов беспозвоночных, все земноводные и пресмыкающиеся, а также некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку, снижается активность ряда других животных.

По видовому составу различают светлохвойную (сосна обыкновенная, некоторые американские виды сосны, лиственницы сибирская и даурская) и более характерную и распространённую темнохвойную тайгу (ель, пихта, кедровая сосна) . Древесные породы могут образовывать чистые (еловые, лиственничные) и смешанные (елово-пихтовые) древостои.

Дерново-подзолистая. Испаряемость 545 мм, осадки 550 мм, Средняя t° в июле 17°-20 °C, зимой средняя t° января на западе −6° С, а на востоке −13° С.

Увлажнённость достаточная. 1-6 % гумуса.

Для зоны тайги наиболее типичны подзолистые почвы. Они типичны для С. европейской части России, а также для Сибири, где мерзлоты нет или она лежит глубоко.

Таёжные почвы

На песках и щебнистых породах в тайге широко распространены подзолы. Эти две почвы похожи не только названиями, но и белёсым цветом верхних минеральных горизонтов, которые залегают сразу под лесной подстилкой.

Под влиянием кислот органических веществ разрушаются минералы, содержащие железо (они и придают почве характерный бурый цвет ), а почвенные растворы вымывают это железо вниз– создаётся белёсый горизонт вымывания. Но вот нижние слои (горизонты вмывания ) в подзолистых почвах на глинах и подзолах на песках отличаются.

В подзолистых почвах вымываются не только железистые соединения, но и глинистые частички – они и накапливаются в нижних почвенных слоях. В песках глинистых частиц почти нет, и в нижние горизонты подзолов вмываются соединения железа и органического вещества. Если в условиях влажного климата тайги верхние торфянистые слои почвы под лесом успевают немного просыхать, а средние и нижние минеральные – нет, формируются глеевые таёжные почвы (глеезёмы ).

Их много на плоских равнинах Зап. Сибири. В Вост. Сибири лесные почвы находятся под большим влиянием неглубокой многолетней мерзлоты, которая не пропускает талую и дождевую воду, эти почвы переувлажнены и называются мерзлотно-таёжными глеевыми.

Все глеевые почвы окрашены в сизый и ржавый цвета из-за процесса оглеения. В резко континентальных таёжных р-нах Якутии в условиях засушливого климата формируются палевые мерзлотные почвы с серым гумусовым горизонтом, под которым находится бурый (палевый ) горизонт; карбонаты кальция не вымыты, а на глуб.1–1,5 м многолетняя мерзлота.

В местах достаточного дренажа развиты подзолистые почвы. Формируются они под пологом хвойного сомкнутого леса в условиях ясно выраженного промывного режима почвогрунтов. Важнейшую черту подзолообразования составляет глубокий распад минеральной части почвы в условиях кислой среды и вынос продуктов этого распада и органических веществ из поверхностных горизонтов вниз.

В связи с этим в верхних слоях почвы возрастает относительное содержание кремнезема, и они, лишенные соединений железа и марганца, приобретают белесый цвет. Так возникает подзолистый горизонт (горизонт вымывания) – существенная особенность подзолистых почв.

Вымываемые сверху вниз вещества на некоторой глубине закрепляются, образуя уплотненный горизонт вмывания. Присутствие железистых соединений придает этому горизонту буровато-ржавую окраску. Сильно уплотненный, он нередко становится водонепроницаемым и вызывает заболачивание вышележащих горизонтов.

В типичном виде подзолистые почвы свойственны только средней тайге.

На севере же зоны вследствие избыточного увлажнения подзолистый процесс осложняется глеевым. Поэтому в северной тайге преобладают глеево-подзолистые почвы, характеризующиеся признаками оглеения в верхнем, подзолисто-элювиальном горизонте.

На юге тайги, где в составе лесов усиливается роль лиственных пород и под полог их проникают луговые травы, подзолообразование осложняется дерновым процессом. Развитие этого процесса приводит к формированию дерново-подзолистых почв, содержащих дерновый горизонт с более высоким содержанием гумуса и зольных элементов, чем у подзолистых почв.

Важнейшие особенности подзолистых и дерново-подзолистых почв, обладающих невысоким естественным плодородием, – небольшая мощность гумусового горизонта, малые запасы азотной и зольной пищи, кислая реакция, слабая структурность и недостаточная аэрация.

Свойства почв хорошо отражают геохимические особенности автономных таежных кислых ландшафтов, выраженные А. И. Перельманом для южной тайги в виде формулы: Н+ (N, Р, К, Са, Na, Со, Мо, Си, В, I, F, Zn)/(Н+ (Мn))

В сопряженном с ними болотном ландшафте значение Н+ как типоморфного иона сохраняется, но здесь к нему добавляется еще железо.

Острый дефицит многих элементов, особенно кальция, наблюдающийся в кислых таежных ландшафтах, снижает продуктивность пастбищ и посевов, вызывает различные заболевания у домашнего скота. Хорошее средство мелиорации кислых таежных ландшафтов – известкование почв, внесение органических и минеральных удобрений.

Источник