Системы обработки почвы

Обработку почвы выполняют с помощью целого ряда приемов обычной, мелкой и поверхностной обработок, способствующих регулированию почвенного режима и благоприятному возделыванию сельскохозяйственных культур. В каждом отдельно взятом приеме обработки почвы выполняется одна или несколько технологических операций. Но один прием не решает всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому все приемы обработки почвы при возделывании культуры объединяют в группы, системы.

Система обработки почвы— совокупность последовательных и взаимосвязанных научно-обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте, выполняемых в определенных природно-экономических условиях.

Системы обработки почв дифференцируются в зависимости от возделываемой культуры (под яровые, озимые, промежуточные культуры), гранулометрического состава почвы (легких, средних, тяжелых почв), предшественника (после паров, непаровых (стерневых) предшественников, многолетних трав, пропашных), почвозащитного действия (против водной, ветровой эрозии).

Особую систему составляет обработка почв, загрязненных радионуклидами. Свои особенности имеет обработка переувлажненных минеральных почв, старопахотных торфяных почв, вновь осваиваемых земель.

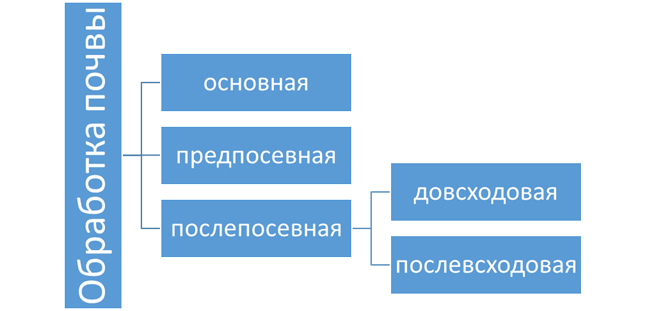

Системы обработки почвы классифицируют по времени выполнения работ(рис.3.17)

Рис. 3.17 Системы обработки почвы

Основная обработка почвы— это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая после уборки предшествующей культуры самостоятельно или в сочетании с приемами поверхностной и мелкой обработки.

Задачи основной обработки почвы: борьба с сорняками, вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур; заделка растительных остатков, удобрений; улучшение свойств почвы; углубление пахотного горизонта; борьба с эрозией почвы.

Срок проведения основной обработки почвы: летний, летнее-осенний, весенний. Основная обработка почвы, проводимая в летне-осенний период под посев будущего года, называется зяблевой.

В зависимости от проводимых технологических операций система основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры может быть отвальной (традиционной, с оборотом пласта), безотвальной, мелкой и нулевой (прямой посев).

В системе основной обработки почвы могут проводитьсявсе приемы основной, поверхностной и мелкой обработки, кроме окучивания и междурядной культивации. Выбор приемов и способов основной обработки почвы зависит от предшественника, засоренности поля, вносимых удобрений, влажности почвы, гранулометрического состава почвы и т.д.

Предпосевная обработка почвы— обработка почвы, проводимая перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур.

Задачи предпосевной обработки почвы: сохранение влаги; создание посевного слоя с благоприятными условиями для жизни культурных растений и микроорганизмов; борьба со всходами сорняков; заделка в почву удобрений, пестицидов; создание условий для посева семян на заданную глубину, ухода за посевами и уборки урожая.

У яровых культур предпосевная обработка почвы проводится весной с начала весенне-полевых работ до посева, у озимых — летом и осенью вслед за основной обработкой.

В системе предпосевной обработки почвы могут осуществляться такие приемы как сплошная культивация, боронование, прикатывание, нарезка гребней, шлейфование. Выбор приема обработкизависит от возделываемой культуры, вносимых удобрений, погодно-климатических условий, типа и гранулометрического состава почвы.

Послепосевная обработка почвыпредставляет собой один или несколько приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности после посева или посадки сельскохозяйственных культур до их уборки.

Задачи послепосевной обработки почвы: поддерживание оптимального строения посевного слоя с целью обеспечения наиболее благоприятных для растений режимов почвы; уничтожение всходов сорняков; разрушение почвенной корки; заделка удобрений и пестицидов; создание и сохранение определенной формы поверхности почвы; прореживание (при необходимости) всходов пропашных культур.

По срокам проведенияпослепосевная система обработки почвы делится на довсходовую (прикатывание, боронование) и послевсходовую (боронование, междурядная обработка, окучивание). Выбор приема обработки зависит от возделываемой культуры, погодных условий, степени и вида засоренности поля, типа и гранулометрического состава почвы.

Интенсивная обработка почвы способствует активизации аэробных процессов и разложению органического вещества, снижению естественного плодородия. Бессистемная обработка сухих и переувлажненных почв, особенно тяжелого гранулометрического состава, при которой образуются на поверхности глыбы, разрушаемые последующими поверхностными обработками, приводит к распылению почвы. Такая почва легче подвергается водной и ветровой эрозии. Интенсивная обработка почвы часто способствует потере большого количества влаги. Рыхлые, распыленные почвы не позволяют заделать семена культурных растений на заданную глубину, а при выпадении осадков эти почвы заплывают, образуя корку, что резко снижает полевую всхожесть, а в итоге и урожайность сельскохозяйственных культур. Интенсивная обработка почвы, распыляя почву, приводит к чрезмерному ее уплотнению тракторами, машинами и орудиями.

Отвальная вспашка имеет ряд недостатков, таких как: ухудшение физических свойств почвы, разрушение структуры, образование плужной подошвы, невыровненность поверхности поля, образование развальных борозд и свальных гребней, увеличение водной и ветровой эрозии, большой расход топлива и времени на подготовку почвы.

Согласно рекомендаций РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», в условиях республики вспашку нужно проводить под озимые пшеницу, рапс, ячмень; озимое тритикале на семеноводческих посевах; яровую пшеницу, ячмень пивоваренный и на семена, картофель, сахарную свеклу, на полях после многолетних трав. На тяжело- и среднесуглинистых почвах она должна проводиться ежегодно, на легкосуглинистых — один раз в два года, супесчаных и песчаных — один раз в четыре года.

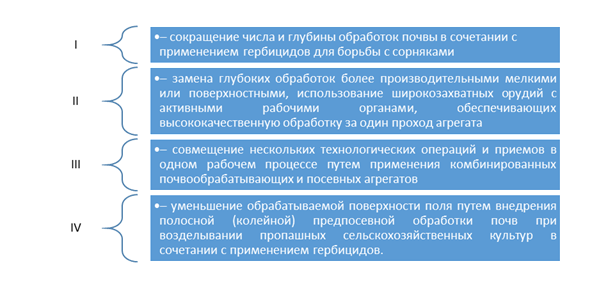

Совершенствование систем обработки почвы в настоящее время осуществляется в направлении минимализации. Приемы и системы минимальной обработки почвы разрабатываются с учетом почвенно-климатических условий, биологических особенностей культуры, наличия многолетних сорняков и др.

Минимальная обработка почвы — обработка, обеспечивающая снижение энергетических и трудовых затрат путем уменьшения количества и глубины обработок, совмещения операций и приемов, осуществляемых в одном рабочем процессе, или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости гербицидов.

Минимализация обработки почвы обеспечивает экономию времени, повышение производительности труда и сокращение сроков выполнения полевых работ как одного из факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Минимализация обработки осуществляется следующими путями:

Рис.3.18 Пути минимализации обработки почвы

Кроме положительной стороны (снижение расхода ГСМ, амортизации техники, экономия трудовых ресурсов, улучшение водного режима почвы в засушливых условиях, сдерживание процесса минерализации органического вещества почвы) минимальная обработка почвы имеет и отрицательную — ухудшение фитосанитарной ситуации на полях, резкая дифференциация пахотного слоя по плодородию (более высокое накопление элементов питания наблюдается в слое 0–10 см и низкое — в слое 10–20 см), заметное уплотнение малогумусных дерново-подзолистых почв с неблагоприятными агрофизическими свойствами. В связи с этим не рекомендуется применять минимальную обработку почвы на тяжелосуглинистых и глинистых почвах с высокой степенью уплотнения, на почвах с неотрегулированным водным режимом (временно избыточно увлажненных), на почвах с низкими показателями плодородия (содержание гумуса менее 2 %, фосфора и калия — менее 100-150 мг/кг почвы) и при балле плодородия менее 25 % (20 % пашни), на склоновых землях (кроме безотвального рыхления).

Безотвальная (чизельная) обработка почвы возможна под озимую рожь и тритикале на зерно, яровые зерновые после пропашных предшественников, кукурузу на постоянных участках, яровой рапс, люпин, горох, вику, однолетние травы. На легкосуглинистых почвах допускается ее проведение один раз в два года, супесчаных — три раза в четыре года.

Мелкая обработка может проводиться под пожнивные и поукосные культуры, озимую рожь на фураж, редьку масличную, яровые зерновые после пропашных. На легкосуглинистых почвах она осуществляется один раз в два года, супесчаных и песчаных — три раза в четыре года.

В системе обработки почв в севообороте следует умело сочетать отвальные и безотвальные орудия, а также комбинированные агрегаты. При этом необходимо соблюдать периодичность проведения обработок в осенний и весенний периоды, не допуская применения одних и тех же приемов на одном поле на протяжении ряда лет. Все виды механических обработок должны проводиться с чередованием их глубины с целью более полного использования всего потенциала физических и физико-химических свойств пахотного горизонта.

При нулевой обработке почвы (No-Till) против сорняков вместо механических обработок применяют гербициды. Сеялки нарезают узкие борозды сошником, куда укладывают семена с одновременным внесением высокоэффективных гербицидов. Междурядные обработки не проводят.

В условиях республики прямой посев (нулевая обработка почвы) рекомендован под пожнивные и поукосные культуры, озимые зерновые и крестоцветные на зеленую массу, редьку масличную, при подсеве трав в дернину на почвах супесчаных и песчаных с содержанием гумуса ≥ 2 %, фосфора и калия не ниже 150–200 мг/кг почвы.

Источник

ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Зяблевая обработка почвы

В настоящее время в условиях интенсификации земледелия, возросших масштабов применения удобрений, химических средств защиты посевов от сорняков, болезней и вредителей обработка почвы продолжает оставаться фундаментальной основой земледелия, тем более, что изменились не только орудия обработки почвы, но и многие другие агротехнические приемы, а также последовательность их выполнения.

Для решения совокупности задач, возлагаемых на обработку почвы, необходимо сочетание или система приемов. Система обработки почвы – это набор приемов, выполняемых в определенной последовательности и подчиненных решению задач, применительно к местным почвенно-климатическим условиям и требованиям возделываемых культур.

Задача районирования зональных систем обработки почвы земледельческой зоны Красноярского края должна решаться применительно к двум крупным природным зонам — тайги, подтайги, типичной лесостепи не подверженных ветровой эрозии почв, и открытой лесостепи и степи, где почвы подвержены ветровой и комплексной эрозии.

Для таежных и подтаежных районов края характерен самый короткий безморозный и вегетационный период. Короче здесь послеуборочный период, раньше формируется постоянный снежный покров, позже сходит с полей и позже оттаивает почва. Преобладающие в этой зоне дерново-подзолистые почвы имеют небольшой гумусовый горизонт, тяжелые по гранулометрическому составу и поэтому сильно уплотняются. В отличие от других зон здесь больше выпадает осадков. Для этих районов система обработки почвы должна быть ориентирована прежде всего на уничтожение сорной растительности, увеличение питательных веществ и сохранение запасов почвенной влаги.

В типичной лесостепи господствуют наиболее плодородные почвы-черноземы. В этой зоне также отсутствуют условия для проявления ветровой эрозии, но осадков выпадает меньше, чем в зоне тайги и подтайги. Основная задача, стоящая перед системой обработки почвы в этой зоне, заключается в защите растений от сорняков, в накоплении, сохранении и рациональном использовании почвенной влаги, которая в этой зоне выступает в качестве лимитирующего фактора, определяющего величину урожая.

В перечисленных районах в системе зяблевой обработки почвы в качестве основной применяется отвальная вспашка плугом с предплужниками. Помимо вспашки в систему зяблевой обработки почвы входит применение таких приемов обработки почвы как предпахотное лущение и выравнивание вспашки боронами.

Задержка с лущением (или вспашкой) приводит не только к потерям влаги из почвы. На необработанном поле продолжают расти пожнивные сорняки, которые находились под покровом убранной культуры в нижнем ярусе. Как правило, это поздние яровые сорняки, такие, как щирица, мышей сизый и зеленый, куриное просо и другие, которые способны обсемениться и дать семена осенью. Помимо поздних яровых сорняков в стерне продолжают вегетировать и накапливать в своих корнях и корневищах запасные питательные вещества многолетние корнеотпрысковые сорняки (осот розовый, желтый, вьюнок и др.) и корневищные (пырей ползучий, хвощ полевой и др.). Вегетирующие сорняки не только иссушают почву, но и выносят из нее элементы питания. Имеющиеся в стерне вредители, а также зачатки болезней сельскохозяйственных культур продолжают свое развитие, увеличивая зараженность последующих посевов.

В любом случае, после уборки предшественника поле нельзя оставлять необработанным, даже на несколько дней. Его надо или немедленно лущить (что рекомендуется на фоне засорения корневищными или корнеотпрысковыми сорняками), либо немедленно пахать, исходя из принципа «комбайн с поля – плуг в борозду». Классическая система зяблевой обработки почвы, включающая предпахотное лущение жнивья сразу же после уборки урожая и вспашку после появления массовых всходов сорняков, в большей степени приемлема для европейской части страны. В условиях Сибири такая система зяблевой обработки оказывается эффективной в борьбе с сорняками только на фоне раноубираемых культур. К таким культурам относятся горох и озимая рожь, которые убираются в первой половине августа, а также кукуруза, возделываемая на силос и отдельные массивы ячменя, убираемые во второй половине августа.

Уборка же большинства сельскохозяйственных культур в крае (ячмень, пшеница, овес, просо, гречиха, корнеплоды, картофель) приходится на конец августа, а, в основном, на сентябрь. Иногда, по организационно-хозяйственным причинам, уборка этих культур затягивается вплоть до выпадения снега. Из-за рано наступающих холодов послеуборочный период очень короткий. Он характеризуется либо холодной и влажной, либо теплой, но сухой погодой. И в том, и в другом случае, семена сорняков прорастают плохо или совсем не дают всходов после двух- трехнедельного разрыва между лущением жнивья и зяблевой вспашкой. В лесостепи края заделанные в почву семена сорняков прорастают во второй декаде августа на 40-100%, в третьей — на 40-58%. В первой и второй декадах сентября всхожесть семян сорняков снижается до 6,4-38,0%, а в третьей декаде сентября, с наступлением низких температур, семена сорняков не прорастают. Поэтому предпахотное лущение жнивья с целью провокации семян сорняков на прорастание в короткий послеуборочный период теряет свою практическую значимость. Более того, затяжка сроков зяблевой вспашки приводит к значительному недобору урожая сельскохозяйственных культур.

В условиях Сибири предпахотное лущение оказывается эффективным приемом в борьбе с многолетними сорняками, даже если оно проводится после поздно убираемых культур. Однако системы зяблевой обработки почвы в этом случае иная, в отличие от классической. Сущность ее заключается в том, что предпахотное лущение и вспашка зяби проводятся сразу после уборки культуры без разрыва во времени. Основная цель лущения в данном случае — измельчение подземных органов многолетних сорняков, которые помимо семян, в основном, размножаются вегетативно, корневищами и отпрысками.

На практике для подрезания сорняков используются дисковые лущильники, осуществляя лущение в один-два следа на глубину 10-12 см. измельчение стержневых и боковых корней корнеотпрысковых и корневищных сорняков вызывает более быстрое прорастание вегетативных почек. Если сразу за лущением производится глубокая вспашка плугами с предплужниками на глубину 25-30 см, то проростки сорняков, расходуя запас питательных веществ, находящихся в отрезках, истощаются и гибнут, не достигая дневной поверхности.

Важным показателем качества зяблевой обработки почвы является состояние ее поверхности — гребнистость или выравненность. В разных зонах края этот показатель оценивается по-разному. В районах тайги и подтайги, где снега выпадает больше, очевидно преимущество гребнистой незабороненной зяби. Мнение о том, что преимущество гребнистой зяби перед выравненной связано, в основном, с лучшим накоплением твердых осадков является ошибочным. В большей степени это преимущество связано с тем, что на гребнистой зяби снег сходит с полей быстрее, гребни быстрее прогреваются и физическая (технологическая) спелость почвы наступает раньше, а это позволяет на несколько дней раньше начать весенние полевые работы и проводить посев культур в лучшие для зоны агротехнические сроки.

В типичной лесостепи проблема сохранения запасов почвенной влаги стоит более остро. Гребнистая зябь в этой зоне теряет влаги на физическое испарение из почвы больше по сравнению с выровненной не только осенью, но и весной. Поэтому для выравнивания зяби вспашку проводят здесь плугами в агрегате с боронами, а в сухую осень на легких почвах — в агрегате с катком.

В условиях тайги, подтайги и типичной лесостепи Красноярского края преимущества зяблевой обработки почвы неоспоримы. Перенос основной обработки почвы с осени на весну приводит к непроизводительным потерям почвенной влаги, увеличивает напряженность в использовании машинно-тракторного парка, что зачастую не позволяет своевременно и качественно провести предпосевную обработку почву и посев сельскохозяйственных культур. Не удается избежать полностью отрицательного эффекта от переноса основной обработки почвы с осени на весну даже при проведении всех весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

В крае нередки случаи, когда осенью вспахать зябь не успевают и переносят основную обработку почвы на весну. Это объясняется либо неблагоприятными погодными условиями, когда уборка заканчивается в октябре, либо по организационно-хозяйственным причинам.

Чтобы избежать значительных потерь урожая на полях, где не удалось вспахать зябь, следует иметь ввиду, что в наиболее увлажненных районах тайги, подтайги и закрытой (типичной) лесостепи весновспашку наиболее приемлемым способом весенней основной обработки почвы, особенно на засоренных полях. При этом подготовку полей необходимо поставить в строгую зависимость от сроков сева культур: в первую очередь пашутся массивы под культуры раннего срока посева, в последнюю — под культуры позднего срока сева. Главный принцип, который должен неукоснительно соблюдаться при проведении весновспашки — разрыв во времени между весновспашкой и посевом должен быть минимальным, так как свежевспаханная почва весной быстро теряет влагу и существует опасность заделки семян в сухой припосевной слой. С учетом этого весновспашку следует начинать при наступлении технологической спелости почвы на полях, предназначенных под культуры раннего срока сева. Если же поле готовиться под культуры позднего срока сева, то весновспашке должно предшествовать ранневесеннее лущение для сохранения влаги и провокации сорняков на прорастание.

Очень важно подчеркнуть, что на весновспашке надо использовать комбинированные агрегаты в вариантах: плуг — шлейф — каток, плуг — борона — каток. Глыбистая весновспашка должна быть немедленно обработана дисковыми орудиями, боронами, кольчатыми катками с тем, чтобы добиться мелкокомковатого состояния почвы и выровненной поверхности поля.

В закрытой лесостепи на чистых от сорняков полях вместо весновспашки целесообразно провести только поверхностную обработку дисковыми орудиями на глубину 8-10 см. Лучшие результаты в данном случае получается при проведении лущения орудиями типа ЛДГ-10, или культиваторами КПЭ-3,8, в агрегате с боронами.

Поля, вышедшие из-под пропашных культур (кукурузы, подсолнечника на силос, картофеля, корнеплодов), необходимо обрабатывать, с учетом засоренности и плотности почвы.

Из перечисленных культур раньше других приступают к уборке кукурузы на силос. Обычно ее начинают во второй половине августа с тем, чтобы кукуруза не попала под ранние осенние заморозки. Поэтому система зяблевой обработки почвы после кукурузы аналогична той, которая применяется после раноубираемых культур сплошного сева.

Если в процессе ухода за посевами кукурузы не удается избежать засорения посевов в рядках, то после уборки необходимо лущение с целью заделки осыпавшихся семян сорняков и измельчения вегетативных органов многолетних сорняков. К вспашке приступают после появления всходов сорных растений. В процессе уборки кукурузы и подсолнечника на силос почва сильно уплотняется уборочной техникой и особенно транспортными средствами, поэтому здесь также надо провести предпахотное лущение для улучшения качества вспашки. Разрыв во времени между лущением и вспашкой в этом случае лишен практического смысла, так как большого эффекта от провокации малочисленных сорняков не будут, а оптимальные сроки вспашки будут упущены.

В последние годы увеличивается практика использования посевов ранних гибридов кукурузы не на силос, а на производство корнажа. В этом к уборке кукурузы приступают только после заморозков, что увеличивает вероятность сформировать початок в молочно-восковой спелости. При этом нет и речи о целесообразности предпахотного лущения кукурузища. В годы с сухой осенью зябь после уборки кукурузы и подсолнечника возделываемых на силос, как правило, бывает глыбистой. В такие годы, зяблевую вспашку успешно заменяет поверхностное лущение, которое в данном случае выступает в роли основной обработки почвы. Однако подобная замена возможна только при условии тщательного ухода за посевами и отсутствия в них сорняков.

В том случае, когда количество выпадающих в августе осадков близко к норме или превышает ее, зяблевая вспашка кукурузища предпочтительней по сравнению с поверхностной обработкой почвы лущильниками.

Значительно меньше оснований для применения отвальной вспашки имеет место, когда речь идет об основной обработке почвы после такой пропашной культуры, как картофель. При возделывании картофеля по индустриальной технологии, основанной на гребневом способе посадки, для борьбы с сорняками применяется многократное рыхление не только междурядий, но и гребней, для чего используются седлообразные или сетчатые боронки БСО-4А, а также ротационные гребневые бороны БРУ-07. Сорняки уничтожаются и при двукратном окучивании картофеля. В результате такой обработки поле из-под картофеля выходит чистым от сорняков, а почва остается достаточно рыхлой. В этих условиях необходимость в проведении плужной обработки почвы отпадает.

После чистого от сорняков картофлянища вместо вспашки достаточно ограничиться поверхностной обработкой, которую можно провести либо осенью после уборки картофеля, либо весной.

В условиях засушливого лета преимущество поверхностной обработки, проводимой дисковыми лущильниками ЛДГ-10 на глубину 10-12 см, проявлялось, прежде всего, в лучшей влагообеспеченности зерновых высеваемых после картофеля. Так, например, когда основную обработку поля после картофеля проводили весной, общие запасы влаги в полуметровом слое почвы под посевами яровой пшеницы в фазу ее кущения в варианте с поверхностной обработкой оказались выше на 14-29 мм по сравнению с весновспашкой и весенней плоскорезной обработкой на 20-22 см. В условиях влажного предшествующего поверхностной обработки года она не имела преимущества перед вспашкой и плоскорезной обработкой на 22 см.

Урожайность зерновых, размещаемых после картофеля, по поверхностной обработке почвы лущильником под зерновые, в среднем за три года обеспечивает прибавку зерна в 1 ц/га по сравнению с отвальной вспашкой на 20-22 см. Однако в засушливые годы эта прибавка возрастает до 4,2 ц/га.

Несмотря на незначительную прибавку урожая зерна, полученную в среднем за три года, экономическая целесообразность поверхностной обработки после картофеля очевидна.

Поля из-под многолетних трав очень отличаются от полей после озимых и яровых культур. Верхний слой почвы под многолетними травами густо переплетен массой корней и корневищ живой и отмерзшей травянистой растительности, образуя так называемую дернину. Дернина обладает высокой механической связностью и упругостью, трудно поддается обработке, а пласт при обработке плохо крошится. Корни многолетних трав способны к отрастанию. Если дернину при обработке не умертвить, то многолетние травы отрастут и будут угнетать те культурные растения, которые здесь будут посеяны.

При обработке дернины возникает три основных задачи: разрыхлить задернелый пахотный слой; умертвить дернину, поместить корневые остатки трав в такие условия, при которых они в достаточной степени успевают разложиться до доступных для растений питательных веществ. Для решения указанных задач на полях с мощной дерниной необходимо применять предпахотное дискование в двух направлениях, которое позволяет разрезать дернину, частично разрыхлить задернелый слой и тем самым повысить качество основной обработки, с этой целью лучше использовать дискаторы.

Наиболее полно решаются перечисленные задачи при глубокой вспашке культурным плугом с предплужниками. Предплужник, поставленный впереди основного корпуса, снимает поверхностный слой почвы в 10-12 см и сбрасывает его на дно борозды. Основной корпус поднимает нижележащий слой, который легко крошится и сбрасывает на дно борозды дернину.

При культурной вспашке дернина засыпается сверху большим рыхлым слоем почвы и полностью погибает из-за отсутствия света. Пласт при такой вспашке настолько хорошо крошится, что после такой обработки отпадает необходимость в многократных дискованиях и боронованиях.

Качество вспашки дернины сильно ухудшается, если она производится обычными плугами без предплужников. В этом случае пласты дернины полностью не оборачивается, налегают один на другой, и в стыках между ними дернина сильно отрастает. Плохо разделанный пласт требует дополнительной обработки дисковыми и зубовыми боронами в несколько следов, иначе большие пустоты между пластами будут способствовать сильному пересыханию и слабому разложению дернины.

В Сибири с более коротким поукосным периодом вспашка должна проводиться раньше — после первого укоса. Это позволяет больше накопить влаги и элементов питания и получить более высокий урожай следующей по пласту культуры. При использовании для разделки дернины дискатора необходимость от вспашки пласта отпадает.

В хозяйствах животноводческого направления часто после первого укоса пласт не распахивают, рассчитывая на получение второго укоса. В таком случае срок вспашки пласта переносится на сентябрь. Стремление к получению второго укоса оправдывается в годы с влажной второй половиной лета и не оправдывается в годы с засушливой второй половиной лета, когда отава многолетних трав отрастает плохо, формируем невысокий урожай сена или зеленой массы и заметно снижает урожайность последующей культуры.

Следует отметить, что если подъем пласта многолетних трав осуществляется после первого укоса, то его обработка не ограничивается предпахотным дискованием и вспашкой. При появлении всходов сорняков после вспашки, необходимо проводить поверхностные обработки, а после выпадения обильных осадков — боронование.

Система обработки паров

Для зоны тайги и подтайги с менее плодородными подзолистыми и серыми лесными почвами в качестве первоочередной задачи ставится накопление усвояемых растениями питательных веществ и уничтожение сорняков. В данной зоне — зоне достаточного увлажнения, накопление и сбережение влаги имеет подчиненное значение. Напротив, в лесостепной и степной зонах первостепенное значение должно придаваться накоплению и сохранению влаги, затем — уничтожению сорняков, а третьей по своей значимости задач — накопление усвояемых растениями питательных веществ.

Перечисленные задачи наиболее успешно решаются в чистых парах, при правильной обработке которых можно не только накопить влагу и пищу, но и уничтожить растущие на поле сорняки и в значительной степени очистить почву от бесчисленного количества их семян и почек, способных к прорастанию. В процессе паровой обработки сокращается численность вредителей и источников болезней сельскохозяйственных культур.

Сравнительная оценка эффективности чистых черных и ранних паров в различных зонах края показывает, что в условиях тайги, подтайги и типичной (закрытой) лесостепи на почвах тяжелого гранулометрического состава лучшие результаты дает чистый черный пар. В лесостепной части края на землях, не подверженных ветровой эрозии, можно применять как черный, так и ранний чистый пар. В открытой лесостепи и степи края, на землях подверженных ветровой эрозии, обработка пара должна строиться по типу раннего.

Преимущество черного пара перед ранним в районах тайги, подтайги и типичной лесостепи заключаются в том, что снега здесь выпадает больше и он не сносится с полей. Подъем пара с осени значительно удлиняет период парования. Вспаханная осенью почва полнее усваивает осенние осадки и талые весенние воды.

Рекомендации по обработке чистого пара по типу раннего в районах открытой лесостепи и степи обосновываются, прежде всего, тем, что в этих районах в условиях активного ветрового режима проявляется ветровая эрозия почв, когда на вспаханных полях сносится не только снег, но и мелкозем.

Система обработки паров зависит не только от почвенно-климатических условий, но и от засоренности полей, а точнее — от типа засорения.

Обработку черного пара следует начинать по мере уборки предшествующей пару культуры. При корнеотпрысково-корневищном засорении, поле обрабатывают на глубину 10-12 см дисковыми орудиями. При использовании дискаторов глубину обработки можно увеличить до 16 см.

В условиях Восточной Сибири с коротким послеуборочным периодом, обусловленным быстрым наступлением пониженных температур, отрезки корневищ не успевают дать новых побегов. Поэтому после лущения, не дожидаясь появления «шилец», проводится глубокая вспашка на 25-27 см плугом с предплужниками для лучшей заделки отрезков корневищ. На почвах с небольшим гумусовым горизонтом применяют плуги с почвоуглубителями или вырезными отвалами. В этом случае оборачивается только гумусный слой, а нижний подпахотный слой рыхлится, оставаясь на прежнем месте. Чаще всего необходимость в такой обработке возникает на подзолистых и серых лесных почвах. При малолетнем типе засорения необходимость в проведении предпахотного лущения отпадает.

Весной следующего года обработка черного пара начинается с ранневесеннего боронования. Вначале (как только посереют гребни) проводят выборочное боронование, а при наступлении физической (технологической) спелости на всем поле осуществляют сплошное боронование с целью разрушения почвенной корки и уменьшения потерь влаги на физическое испарение.

Известно, что испарение происходит с поверхности влажной почвы, когда к месту иссушения вода передвигается в капельно-жидком и парообразном состоянии.

Огромные суточные потери воды перед весенним боронованием объясняются тем, что днем с повышением напряженности метеорологических факторов вода в жидкой форме из влажного слоя 10-20 см перемещается к испаряющей поверхности по ненарушенным капиллярам. Кроме того, она перемещается вверх в парообразном состоянии по многочисленным трещинам, которые увеличивают общую площадь испарения. Потери путем диффузии происходят вследствие большей насыщенности водяными парами почвенного воздуха по сравнению с атмосферным. Такие потери обычно неизбежны, но их можно значительно уменьшить проведением своевременного неглубокого ранневесеннего боронования. При наличии в почве только парообразной влаги, наоборот, имеет смысл уплотнить поверхность до определенной степени, чтобы создать препятствие выхода водяных паров в атмосферу.

Наибольшее количество воды из почвы испаряется весной до начала полевых работ. Суточные потери ее в это время составляют около 100 м 3 с каждого гектара. Такое количество воды обычно затрачивается растениями пшеницы на формирование одного центнера зерна. Такова цена запоздания с началом проведения ранневесеннего боронования на сутки.

После проведения ранневесеннего боронования, в течение весны и лета на черном пару проводится три-четыре поверхностных обработок, периодичность и число которых определяется необходимостью уничтожения сорняков. На полях, засоренных многолетними сорняками, предпочтение следует отдавать культиватору, так как это позволяет проводить сплошную обработку почвы.

Первую культивацию обычно проводят через 5-6 дней после ранневесеннего боронования, после появления единичных всходов сорняков. Проводят ее на глубину 6-8 см с целью провокации семян сорняков на прорастание, но на полях, засоренных многолетними корневищами и корнеотпрысковыми сорняками, первые культивации должны быть сближенными по времени, их надо проводить при первом появлении всходов этих сорняков с тем, чтобы они не успели вновь накопить питательные вещества в подземных органах. Необходимо отметить, что в районах тайги, подтайги и закрытой лесостепи глубина каждой последующей культивации увеличивается на 2-3 см по сравнению с предыдущей. В районах открытой лесостепи наоборот, первая весенняя культивация должна производится глубже, а последующие мельче. Это объясняется тем, что семена сорняков весной, когда почва еще влажная, способны прорастать со всей разрыхленной культиватором глубины. Такой порядок культиваций имеет и то преимущество, что раннее глубокое рыхление меньше иссушает почву, чем летнее, так как оно производится при большей относительной влажности воздуха. В этой зоне особенно важно проводить культивацию с одновременным боронованием, памятуя о том, что гребнистая поверхность пашни теряет влаги больше на физическое испарение.

В процессе ухода за черным паром возникает необходимость в перепашке особенно на тяжелых влажных, а также заплывающих и сильно уплотняющихся почвах. При этом перепашка паров не должна сдвигаться на июль и август, т.к. на этот период приходится максимум осадков, и перепашка приведет лишь к неоправданным потерям влаги из хорошо разрыхленной почвы. В случае запоздания с перепашкой, ее лучше заменить глубоким безотвальным рыхлением.

Перепашка особенно нежелательна при овсюжном типе засорения полей, так как она приводит к устойчивому росту заовсюженности посевов в результате извлечения зерновок овсюга из нижних горизонтов почвы в верхние. Невысокая всхожесть извлеченных зерновок во вторую половину лета и тем более в осенний период приводит к тому, что они начинают прорастать лишь весной следующего года, как правило, в конце мая — первой половине июня, засоряя тем самым посевы ранних яровых культур.

Основная отличительная особенность раннего пара от черного состоит в том, что основная обработка раннего пара начинается весной в год парования. Однако для повышения эффективности ранних паров в районах неподверженных ветровой эрозии желательно после уборки предшествующей пару культуры провести на этих полях лущение жнивья. Осеннее лущение раннего пара имеет большое значение в борьбе с овсюгом и другими сорняками.

Семена овсюга и других сорняков, остающиеся на поверхности почвы после уборки, не прорастают в течение осени — весны и поэтому, если пожнивное лущение с осени не было проведено, то его следует выполнить рано весной. Лущение жнивья создает благоприятные условия для прорастания сорняков весной и их уничтожения при вспашке пара. Отказ от проведения лущения жнивья приведет к тому, что при вспашке пара не спровоцированные на прорастание жизнеспособные семена будут сброшены на дно борозды, где и будут сохраняться ряд лет.

Если лущение жнивья проводится рано весной, то его следует дополнять прикатыванием, которое уменьшит испарение влаги из почвы и активизирует прорастание сорняков.

Подъем раннего пара осуществляется плугом с предплужниками на глубину 25-27 см после активного отрастания осотов и появления массовых всходов овсюга и других однолетних сорняков. Лучшим сроком основной обработки ранних паров является период с 5 по 15 июня, до начала летних дождей, максимум которых приходится на июль.

В зоне недостаточного увлажнения перепашка ранних паров приводит к иссушению почвы даже, если она проводится во второй половине августа. В этом случае возникает опасность вывернуть семена сорняков, запаханные ранее, в верхний слой пахотного слоя, а вероятность, что они дадут всходы — невелика. Затраты же на проведение дополнительной вспашки довольно значительны.

Широко практикующаяся перепашка ранних паров в августе может применяться лишь в порядке исключения, на тяжелых, влажных, заплывающих и сильно уплотняющихся почвах при корнеотпрысковоовсюжном засорении, заменяя при этом отвальную вспашку глубоким безотвальным рыхлением.

Дальнейший уход за ранним паром сводится к тем же послойно-поверхностным обработкам, что и на черном пару. При этом, в условиях достаточного увлажнения первая обработка проводится на 5-6 см, а последующие глубже (до 10-12 см), в засушливых районах наоборот — первая должна производится глубже, а последующие мельче. Обработка культиваторами включает одновременное боронование, а после интенсивных дождей боронование применяют в качестве самостоятельного приема с целью сохранения запасов влаги.

Источник