Латеритные почвы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Латеритные почвы» в других словарях:

ЛАТЕРИТНЫЕ ПОЧВЫ — см. Латеритизация. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

Латеритные почвы — термин используется в двух значениях. В широком (устаревшем) смысле соответствует термину ферраллитные почвы ; в узком смысле обозначает п., имеющие в профиле горизонт латерита … Толковый словарь по почвоведению

Физико-географический очерк. Почвы — Почвы. Физико географический очерк. ПочвыБольшая и наиболее широкая часть Латинской Америки лежит в экваториально тропических широтах, где зоны увлажнения совпадают с направлением термических поясов. Здесь выражена широтная зональность почв.… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Ферралитные почвы — (от лат. Ferrum – железо, Aluminium – алюминий и греч. líthos – камень) группа типов почв, формирующихся в результате ферралитного выветривания (сопровождается распадом большей части первичных минералов, за исключением кварца, и… … Большая советская энциклопедия

ферраллитные почвы — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. líthos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая) … Энциклопедический словарь

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажненных лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно желтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Большой Энциклопедический словарь

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропич. пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Африка (материк) — Африка. I. Общие сведения Относительно происхождения слова «Африка» среди учёных существуют большие разногласия. Заслуживают внимания две гипотезы: одна из них объясняет происхождение слова от финикийского корня, который при определённой… … Большая советская энциклопедия

Африка — I I. Общие сведения Относительно происхождения слова «Африка» среди учёных существуют большие разногласия. Заслуживают внимания две гипотезы: одна из них объясняет происхождение слова от финикийского корня, который при… … Большая советская энциклопедия

Индонезия — Республика Индонезия Republik Indonesia … Википедия

Источник

Латеритные почвы

Толковый словарь по почвоведению. — М.: Наука . Под редакцией А.А. Роде . 1975 .

Смотреть что такое «Латеритные почвы» в других словарях:

ЛАТЕРИТНЫЕ ПОЧВЫ — см. Латеритизация. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

Латеритные почвы — почвы экваториальных и влажных тропических лесов, характеризующиеся низким содержанием кремнезёма, высоким содержанием алюминия и железа, ничтожным содержанием щелочей и щелочных земель, кислой реакцией, низкой катионной и высокой… … Большая советская энциклопедия

Физико-географический очерк. Почвы — Почвы. Физико географический очерк. ПочвыБольшая и наиболее широкая часть Латинской Америки лежит в экваториально тропических широтах, где зоны увлажнения совпадают с направлением термических поясов. Здесь выражена широтная зональность почв.… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Ферралитные почвы — (от лат. Ferrum – железо, Aluminium – алюминий и греч. líthos – камень) группа типов почв, формирующихся в результате ферралитного выветривания (сопровождается распадом большей части первичных минералов, за исключением кварца, и… … Большая советская энциклопедия

ферраллитные почвы — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. líthos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая) … Энциклопедический словарь

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажненных лесов и саванн тропического пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно желтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Большой Энциклопедический словарь

ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ — (от лат. ferrum железо, aluminium алюминий и греч. lithos камень), почвы переувлажнённых лесов и саванн тропич. пояса. Содержат 4 6% гумуса, много железа и алюминия. Красно жёлтые, красные (посевы риса, плантации кофе, гевеи, какао, чая),… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Африка (материк) — Африка. I. Общие сведения Относительно происхождения слова «Африка» среди учёных существуют большие разногласия. Заслуживают внимания две гипотезы: одна из них объясняет происхождение слова от финикийского корня, который при определённой… … Большая советская энциклопедия

Африка — I I. Общие сведения Относительно происхождения слова «Африка» среди учёных существуют большие разногласия. Заслуживают внимания две гипотезы: одна из них объясняет происхождение слова от финикийского корня, который при… … Большая советская энциклопедия

Индонезия — Республика Индонезия Republik Indonesia … Википедия

Источник

Латериты, красноземы и желтоземы

Почвы латеритного типа почвообразования или почвы тропических широт занимают на земном шаре огромные площади.

Название свое эти почвы получили от латинского слова «later» (кирпич), каковым названием подчеркивается своеобразная, присущая некоторым из них, красноватая окраска.

Почвы латеритной группы представляются очень мало затронутыми изучением. Этот тип является, повидимому, сборным, и в его состав входят довольно разнообразные по природе и по генезису почвы тропической и субтропической областей.

В качестве главнейших представителей этого типа являются в настоящее время латериты, красноземы и желтоземы («желто-бурые» или «красновато-желтые» почвы).

Климат тропической зоны характеризуется огромным количеством осадков, доходящих до 1500—2 500 мм в год, и весьма высокой годовой температурой. Разница средней температуры самого теплого и самого холодного месяцев не превышает 1—5° С, а разница между наивысшей и наинизшей определяется всего в 10—15° С, Средняя годовая температура колеблется между 25—30° С.

Воздух отличается большой абсолютной и относительной влажностью. Последняя редко падает ниже 80% возможного максимального содержания паров в воздухе; в ночные же и ранние утренние часы часто наблюдается и полное насыщение воздуха парами.

Нарисованная схема климатических особенностей тропических широт налагает свою печать прежде всего на энергию и характер разложения в этих широтах органических остатков. Здесь разложение последних не задерживается на несколько месяцев, как то бывает, например, в более высоких широтах благодаря низкой температуре зимних месяцев. Основываясь же на работах целого ряда исследователей, выяснивших влияние различных комбинаций температуры и влажности на процессы распада органических веществ (см. выше главу, посвященную гумусу), мы должны будем притти в выводу, что ни в одной из областей земного шара не идет так энергично и быстро распад растительных (и животных) остатков, как под тропиками. Значительная часть отмершей растительной массы может здесь минерализоваться до конца — с образованием таких конечных продуктов, как углекислый газ, азотная и серная кислоты и пр., и только небольшая сравнительно часть может оставаться в качестве промежуточных продуктов распада, образуя почвенный гумус. Многие путешественники и исследователи тропических областей указывают на то, что сколько-нибудь значительного скопления гумуса под тропиками действительно не наблюдается. И это — несмотря на то, что под влиянием оптимальных условий температуры и влажности в упомянутых широтах развивается богатейшая растительность.

В связи с такой повышенной энергией расхода органических веществ находится и интенсивность минерального выветривания, доходящая до того, что иногда бывают трудно различимы между собою латеритные почвы, образовавшиеся на различных горных породах.

Растительность представлена в тропической зоне, с одной стороны, травянистой растительностью (саванны), с другой — вечнозелеными лесами.

Наибольшего своего развития латеритные почвы достигают именно под лесными формациями.

Громадное количество отмирающей растительности в процессах энергичнейшего своего разложения является обильным источником «минерализованных» продуктов этого разложения, беспрерывно поступающих в почвенную толщу.

Животный мир также представлен в тропической и субтропической областях богатейшей фауной, еще более способствующей явлениям физического и химического выветривания — путем производимого ими энергичного разрыхления почвы и совершеннейшего измельчения ими органических отмерших остатков.

Материнскими породами для латеритов могут служить самые, разнообразные горные породы, богатые силикатами и алюмосиликатами: гнейсы, граниты, диабазы, диориты, нефелиновые сиениты, базальты, различные кристаллические сланцы и пр.; далее — различные-древние озерно-речные отложения и пр. Слабое развитие получают процессы латеритизации лишь на таких бедных алюмосиликатной частью горных породах, как пески, песчаники, мергели и т. п.

Рельеф тропической зоны характеризуется мягкими слабохолмистыми контурами.

Почвообразовательный процесс почв латеритной группы протекает под знаком, как мы и указали выше, энергичнейшего разложения их органической и минеральной массы. Вытекающие отсюда следствия, придающие латеритным почвам ряд в высшей степени оригинальных свойств, трактуются, однако, различными исследователями крайне разноречиво.

Прежде чем обратиться к существующим взглядам на этот вопрос почвоведов-натуралистов, познакомимся предварительно с особенностями, химического состава типичных латеритов.

Последние, как показывают исследования, представляют собой образования, сильно обогащенные в верхних своих горизонтах гидратами окислов железа (придающими почвам иногда кирпично-красный цвет) и алюминия (отчасти и марганца) и резко обедненные кремнекислотой и основаниями (щелочными и щелочно-земельными). Необходимо далее отметить сравнительно низкое содержание в латеритах перегноя, каковое обстоятельство является тем более интересным, что почвы описываемой группы получают ежегодно громаднейшее количество отмирающей растительности.

В типичных латеритах полуторные окислы часто выделяются в виде сложной сети отдельных корок и конкреций, в состав которых в частности железо входит в количестве иногда нескольких десятков процентов. Упомянутые корочки и конкреции лежат в основной — сравнительно мягкой — почвенной массе, имеющей у отдельных разностей самые разнообразные оттенки: белые, бурые, желтые, красные, лиловые и т. п. Эта мягкая почвенная масса, вымываясь в известной своей части из поверхностных горизонтов, оставляет в последних пустоты, отчего латериты получают столь характерное для них ячеистое, губчатое, ноздреватое и т. п. сложение.

Под ярко окрашенными горизонтами залегают более обесцвеченные, каолинизированные, содержащие в своих нижних частях иногда выделения кварца, халцедона и опала и постепенно переходящие в неизмененные процессами выветривания горные породы. Мощность латеритных почв колоссальна и достигает, согласно исследования Richthfoen и др., иногда нескольких десятков метров, что указывает на то, что почвы эти представляются чрезвычайно древними образованиями, сформировавшимися в результате «векового выветривания» тех, в частности архейских пород, которые никогда не покрывались морем.

Te разности почв латеритного типа почвообразования, которые не содержат в себе описанных нами выше корок и конкреций гидратов окиси железа, носят название красноземов («terra rossa»). Последние, кроме того, отличаются от. типичных латеритов меньшей мощностью. Распространены они в субтропических широтах.

Te красноземы, которое описаны в горных областях Венгрии и Румынии, а также красноземы нашего Кавказского побережья (Чаква — окрестности Батуми — так называемые «чаквинские» чайные почвы), по мнению некоторых исследователей (К. Глинка), нельзя считать современными нам почвенными образованиями; они являются, повидимому, древними (реликтовыми, см. ниже) почвами, образовавшимися там еще в третичную эпоху. Последние в силу изменившихся климатических условий претерпевают ныне явления метаморфоза, превращаясь в целый ряд других почвенных типов (лесных почв, подзолистых и др.).

Наконец, почвы, переходные от красноземов к подзолистым, называются желтоземами («желто-бурыми», «красновато-желтыми» почвами). Эта разность почв латеритной группы широко распространена на юге Европы (особенно во Франции).

В этих почвах сохраняются еще некоторые признаки латеритного типа (бедность гумусом, некоторая обогащенность полуторными окислами и пр.), но появляются одновременно и типичные особенности подзолистых почв (например, явления некоторого передвижения части этих окислов в более глубоко залегающие горизонты и пр.).

Повидимому, «буроземы Раманна» («Braunerde»), которые, конечно, не надо смешивать с бурыми почвами пустынно-степной зоны, являются, в свою очередь, промежуточной переходной стадией от желтоземов к подзолистым почвам.

Te своеобразные черты химического состава типичных латеритов, о которых мы говорили выше, как нельзя лучше иллюстрируются следующими их анализами. Последние принадлежат различным исследователям.

Источник

Латерит

Латерит — это и почва, и тип породы, богатый железом и алюминием, и обычно считается, что он образовался в жарких и влажных тропических районах. Почти все латериты имеют ржаво-красную окраску из-за высокого содержания оксида железа . Они развиваются при интенсивном и продолжительном выветривании подстилающей материнской породы . Тропическое выветривание (латеризация) — это длительный процесс химического выветривания, который приводит к широкому разнообразию толщины, содержания, химического состава и минералогии руд образующихся почв. Большая часть земель, содержащих латериты, находится между тропиками Рака и Козерога .

Латерит обычно называют типом почвы, а также типом горных пород. Это и дальнейшие вариации в способах концептуализации латерита (например, также как полный профиль выветривания или теория выветривания) привели к призывам полностью отказаться от этого термина. По крайней мере, несколько исследователей [ кто? ], специализирующиеся на разработке реголита , посчитали, что вокруг названия возникла безнадежная путаница. Материал, который очень похож на индийский латерит, широко распространен во всем мире.

Исторически сложилось так, что латерит обрабатывали в форме кирпича и использовали в строительстве памятников. После 1000 г. н.э. строительство Ангкор-Вата и других объектов в Юго-Восточной Азии изменилось на прямоугольные храмовые ограды, сделанные из латерита, кирпича и камня. С середины 1970-х годов на некоторых пробных участках дорог с битумным покрытием и небольшой протяженностью дороги вместо камня в качестве основы использовался латерит. Толстые слои латерита пористы и слабо проницаемы, поэтому они могут функционировать как водоносные горизонты в сельской местности. Доступные на местном уровне латериты использовались в кислотном растворе с последующим осаждением для удаления фосфора и тяжелых металлов на очистных сооружениях.

Латериты являются источником алюминиевой руды ; руда существует в основном в глинистых минералах и гидроксидах , гиббсите , бемите и диаспоре , который по составу напоминает боксит . В Северной Ирландии они когда — то при условии , основной источник железа и алюминиевых руд. Латеритовые руды также были одним из первых источников никеля .

СОДЕРЖАНИЕ

Определение и физическое описание [ править ]

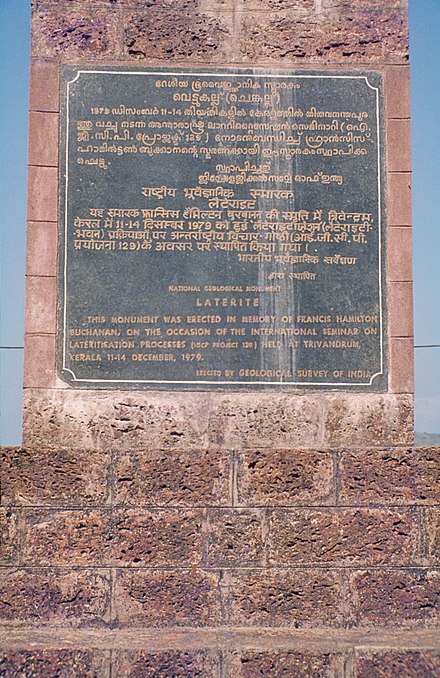

Фрэнсис Бьюкенен-Гамильтон впервые описал и назвал образование латерита на юге Индии в 1807 году. [1] : 65 Он назвал его латерит от латинского слова later , что означает кирпич; Этот сильно уплотненный и зацементированный грунт можно легко разрезать на блоки в форме кирпича для строительства. [1] : 65 Слово «латерит» используется для обозначения горизонтов почвы, богатых полуторными оксидами . [2] Полуторный оксид — это оксид с тремя атомами кислорода и двумя атомами металла. Он также использовался для любых красноватых почв на поверхности Земли или вблизи нее. [2]

Покрытия латерита толстые в стабильных областях Западно-Эфиопского щита , на кратонах Южно-Американской плиты и на Австралийском щите . [3] : 1 В Мадхья-Прадеше , Индия, латерит, покрывающий плато, имеет толщину 30 м (100 футов). [4] : 554 Латериты могут быть мягкими и легко разбиваемыми на более мелкие части, или твердыми и физически стойкими. Породы фундамента залегают под толстым слоем выветривания и редко обнажаются. [3] : 1 Латеритные почвы образуют самую верхнюю часть латеритного покрова.

Формирование [ править ]

Тропическое выветривание (латеризация) — это длительный процесс химического выветривания, который приводит к широкому разнообразию толщины, содержания, химического состава и минералогии руд образующихся почв. [5] : 3 Первыми продуктами выветривания являются каолинизированные породы, называемые сапролитами . [6] Период активной латеризации простирался примерно от середины третичного до середины четвертичного периода (от 35 до 1,5 миллионов лет назад). [5] : 3 Статистический анализ показывает, что переход средних значений и уровней дисперсии 18 O в середине плейстоцена был резким. [7] Кажется, это резкое изменение было глобальным и в основном представляет собой увеличение массы льда; примерно в то же время произошло резкое понижение температуры поверхности моря; эти два изменения указывают на внезапное глобальное похолодание. [7] Скорость латеризации снизилась бы с резким охлаждением Земли. Выветривание в тропическом климате продолжается и по сей день, но в меньшей степени. [5] : 3

Латериты образуются в результате выщелачивания материнских осадочных пород ( песчаников , глин , известняков ); метаморфические породы ( сланцы , гнейсы , мигматиты ); магматические породы ( граниты , базальты , габбро , перидотиты ); и минерализованные проторуды; [3] : 5, в результате чего остаются более нерастворимые ионы, преимущественно железо и алюминий. Механизм выщелачивания включает кислотное растворение минерала- хозяина. решетки с последующим гидролизом и осаждением нерастворимых оксидов и сульфатов железа, алюминия и кремнезема в условиях высоких температур [8] влажного субтропического муссонного климата . [9]

Важным признаком образования латерита является повторение влажного и сухого сезонов . [10] Камни выщелачиваются просачивающейся дождевой водой во время сезона дождей; полученный раствор, содержащий выщелоченные ионы, выносится на поверхность за счет капиллярного действия в сухой сезон. [10] Эти ионы образуют растворимые солевые соединения, которые высыхают на поверхности; эти соли вымываются во время следующего сезона дождей. [10] Образование латерита благоприятно для низких топографических рельефов с пологими гребнями и плато, что предотвращает эрозию поверхностного покрова. [5] : 4 Зона реакции, где породы контактируют с водой — от самого низкого до самого высокого уровня грунтовых вод — постепенно обедняется легко выщелачиваемыми ионами натрия , калия , кальция и магния . [10] Решение этих ионов может иметь правильный рН , чтобы растворить преимущественно оксид кремния , а не оксиды алюминия и оксиды железа . [10]

Минералогический и химический состав латеритов зависит от их материнских пород. [3] : 6 Латериты состоят в основном из кварца , циркона и оксидов титана , железа, олова , алюминия и марганца , которые остаются в процессе выветривания. [3] : 7 Кварц — самый распространенный реликтовый минерал материнской породы. [3] : 7

Латериты значительно различаются в зависимости от их местоположения, климата и глубины. [8] Основными минералами-хозяевами никеля и кобальта могут быть оксиды железа , глинистые минералы или оксиды марганца . [8] Оксиды железа получают из основных магматических пород и других богатых железом горных пород; бокситы происходят из гранитных магматических пород и других бедных железом горных пород. [10] Никелевые латериты встречаются в зонах земли, которые пережили длительное тропическое выветривание ультраосновных пород, содержащих ферромагнезиальные минералы оливин ,пироксен и амфибол . [5] : 3

Местоположение [ править ]

Ив Тарди из Французского национального политехнического института Тулузы и Национального центра научных исследований подсчитал, что латериты покрывают около одной трети континентальной суши Земли. [3] : 1 Латеритные почвы — это подпочвы экваториальных лесов, саванн влажных тропических регионов и сахелианских степей . [3] : 1 Они покрывают большую часть суши между тропиками Рака и Козерога; районы, не охваченные этими широтами, включают крайнюю западную часть Южной Америки, юго-западную часть Африки, пустынные районы северо-центральной Африки, Аравийский полуостров и внутренние районы Австралии. [3] : 2

Некоторые из самых старых и наиболее деформированных ультраосновных пород, подвергшихся латеризации, обнаружены в сложных докембрийских щитах в Бразилии и Австралии. [5] : 3 Более мелкие сильно деформированные интрузивы альпийского типа сформировали латеритные профили в Гватемале, Колумбии, Центральной Европе, Индии и Бирме. [5] : 3 Большие надвиги мезозойских островных дуг и континентальных коллизионных зон подверглись латеризации в Новой Каледонии, Кубе, Индонезии и на Филиппинах. [5] : 3 Латериты отражают прошлые погодные условия; [2] латериты, которые встречаются в современных нетропических областях, являются продуктами прежних геологических эпох , когда эта область находилась около экватора. Современный латерит, встречающийся за пределами влажных тропиков, считается индикатором климатических изменений, континентального дрейфа или их комбинации. [11]

Использует [ редактировать ]

Сельское хозяйство [ править ]

Латеритные почвы имеют высокое содержание глины, что означает, что они обладают более высокой емкостью катионного обмена.и водоудерживающая способность, чем песчаные почвы. Это потому, что частицы такие маленькие, вода задерживается между ними. После дождя вода медленно проникает в почву. Пальмы реже страдают от засухи, потому что дождевая вода удерживается в почве. Однако, если структура латеритных почв ухудшается, на поверхности может образоваться твердая корка, которая препятствует проникновению воды, появлению всходов и приводит к увеличению стока. Такие почвы можно восстановить с помощью системы, называемой «биомелиорация деградированных земель». Это включает использование местных методов сбора воды (таких как посадочные ямы и траншеи), внесение остатков животных и растений, а также посадку ценных фруктовых деревьев и местных овощных культур, устойчивых к условиям засухи. Они хороши для масличной пальмы, чая,выращивание кофе и кешью. ВМеждународный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур в полузасушливых тропиках ( ICRISAT ) использовал эту систему для восстановления деградированных латеритных почв в Нигере и увеличения доходов мелких фермеров. [12] это используется в Карнатаке.

Источник