ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 класс

план-конспект урока по окружающему миру (3 класс) по теме

Тема: Обитатели почвы

Цель: знакомство с обитателями почвы.

Задачи:

— познакомить с обитателями почвы: грибами, животными, микроорганизмами, бактериями; выяснить их роль в повышении плодородия почвы; различать и называть представителей животного и растительного мира, обитающего в почве;

— развивать речь, мышление учащихся;

— воспитывать бережное отношение к почве и ее обитателям.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| otkryty_urok.doc | 44.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Тема: Обитатели почвы

Цель: знакомство с обитателями почвы.

— познакомить с обитателями почвы: грибами, животными, микроорганизмами, бактериями; выяснить их роль в повышении плодородия почвы; различать и называть представителей животного и растительного мира, обитающего в почве;

— развивать речь, мышление учащихся;

— воспитывать бережное отношение к почве и ее обитателям.

Оборудование : мультимедийная презентация, тексты для сообщений, энциклопедии, учебники.

Загадка: Всех кормит, а сама есть не просит (слайд1)

2. Актуализация опорных знаний

— Что такое почва?

— Из чего она состоит?

— От чего зависит плодородие почвы?

3. Сообщение темы и цели урока

— Сегодня мы познакомимся обитателями почвы и выясним какую роль они играют в повышении плодородия почвы.

4. Работа по теме урока.

А) Загадка: Без рук, без ног, на брюхе ползет

Дождевой червь (слайд 2).

Б) Нас миллионы, миллиарды

Обитаем мы везде,

В почве, в воздухе, воде.

Но увидеть нас ты сможешь только с мощным микроскопом.

Бактерии и микробы (слайд 3)

В) В одежде богатой,

Да сам, слеповатый.

Живёт без оконца,

Не видит он солнца

Г) Стоит Антошка на одной ножке,

Сам шляпы не снимает, но всяк ему поклонится

— Вот мы узнали названия основных представителей подземного царства, но о том какую роль в жизни почвы они играют – не знаем. Чтобы узнать это вы должны немного поработать самостоятельно.

5. Самостоятельная работа в группах

(Деление на группы с осуществлением дифференцированного подхода.)

— В течении 7 минут вы готовите сообщения о данных представителях , а затем делитесь знаниями со всеми.

А) Работа с текстами;

В) С энциклопедиями.

А) Выслушивание сообщений, дополнения

7. Решение экологической задачи

На 1 кв.метре живет 50 особей дождевых червей. За год они перерабатывают 50 тысяч почвенной массы. Сколько тонн почвы может переработать 1 дождевой червь?

Сочинить сказки об обитателях почвы

Приложение: тексты для работы в группах

Все знают, что кроты живут под землей. Не потому, что боятся дневного света. Просто воздух на поверхности для этого жителя влажного подземелья очень сухой. У каждого крота есть дом, где он живет – уютное гнездышко, от которого в разные стороны расходится множество ходов. Выкопанную землю крот выталкивает на поверхность. На этом месте образуются земляные холмики — кротовины.

Под землей можно найти много вкусных корешков и клубней, но и любит совсем другую пищу, Дождевые черви, личинки насекомых, прячущиеся в норках жабы ему гораздо больше по вкусу. Тонкий слух помогает ему безошибочно находить добычу. Даже самое тихое шуршание крот слышит на расстоянии нескольких метров. Зато глазки у крота очень маленькие. Размером с маковое зернышко. За день крот съедает стол корма сколько весит сам Зимой крот не впадает в спячку, а уходит еще глубже под землю и продолжает охотится.

Крот — очень полезный зверек, ведь он уничтожает огромное количество вредных насекомых, а так же прокладывают огромное количество ходов, механически перемешивая почвенные слои до глубины 40-100 см. Они порой перерывают до 4 тонн земли в год.

Почва населена огромным количеством микроорганизмов (бактерии, водоросли, грибы, простейшие одноклеточные). Кроме них : в почве живут черви, клещи, жуки, муравьи, кроты, суслики, хомяки, сурки и др.

При этом большая часть их массы приходится на долю дождевых червей (50-90%). На рыхлой огородной или садовой земле часто можно увидеть дырки, будто кто-то ткнул карандашом или прутиком. Земля вокруг дырок вздыблена небольшим валиком, значит, дырки проткнул этот «кто-то изнутри, Это норки дождевого червя, живущего в почве. Особенно много таких дырок появляется после обильного дождя. Вода вытесняет воздух из почвы, кислорода на глубине не хватает, вот черви и выползают на поверхность. Дышит червь всей поверхностью тела, но для этого кожа его должна быть все время влажной.

Тело червя заострено спереди и сзади, это облегчает ему передвижение в почзе как вперед, так и назад, но передний конец толще и мускулистей. Прокладывая ход в земле, червь работает им как клином, раздвигая частицы почвы в стороны. Длина обычного дождевого червя от 3 до 15 см, но встречаются и великаны ростом до 40 см. Дождевой червь не только прорывает, но и проедает себе дорогу: заглатывает крошечные частицы почвы, пропускает их через кишечник и выбрасывает из своего тела назад. Таким образом, он удобряет почву веществами, которые легко усваиваются растениями. При этом подземные труженики основательно разрыхляют и перемешивают слои почвы, способствуют ее лучшей вентиляции, увеличению толщины плодородного слоя. Чарльз Дарвин писал, что до применения плуга почва «правильно обрабатывалась червями. Вот почему сейчас дождевых червей стали выращивать в специальных питомниках и вносить в почву для повышения урожайности.

Микробы и бактерии

Почву населяют миллионы микроорганизмов, таких как микробы и бактерии. В одном грамме почвы содержатся 400 миллионов бактерий, 2 миллиона грибков, 1 миллион водорослей и других организмов, число и разнообразие которых неизмеримо. По всему земному шару каждое мгновение умирают животные и растительные организмы. Трупы животных, остатки растений разлагаются, истлевают под нашим влиянием и становятся основной частью почвы — перегноем. Микробы расчищают дорогу новой жизни, вызывая брожение и гниение, способствуют выделению в огромном количестве углекислого газа. Его поглощают из воздуха своими листьями зеленые растения. А еще благодаря их деятельности в почве из растительного и белкового материала образуется ГУМУС, из которого получаются необходимые для растений питательные вещества.

Особо следует отметить роль грибов в жизни лесной почвы. То, что у нас лежит в корзинке — это только их плодовые тела, которые вылезли на поверхность, чтобы рассеять свои споры для размножения. А главная жизнь грибов проходит в земле — там тонкие нити грибницы производят огромную работу, они перерабатывают лесную подстилку, состоящую из листьев, веток, шишек и других растительных остатков.

Источник

Урок на тему «Обитатели почвы»

Краткосрочное планирование по окружающему миру в 3 классе

Учитель: Танкова Т.Г.

1.сформировать знания о живущих в почве животных и значении почвы для них и растений; сформировать представление о круговороте органических и минеральных веществ в почве;

2. Развитие умения логически делать выводы, создание условий для развития речи учащихся, а также формирование умения высказать свою точку зрения, создавая речевую ситуацию.

3.воспитывать бережное отношение к почве и её обитателям, воспитание умения прийти на помощь товарищу в трудной ситуации, умения выслушать собеседника

1.Знают обитателей почвы, имеют представление о круговороте веществ в природе

2.Систематизированы и расширены знания учащихся об обитателях почвы

Выбранные стратегии позволили учащимся более глубоко понять данную тему.

Учащиеся умеют делать выводы на основе осмысления полученной разными способами информации.

Учебник «Окружающий мир» 3 класс, интерактивная доска, видеоресурс «Обитатели почвы», материалы периодической печати, фотоснимки, ватман, фломастеры, стикеры

Громко прозвенел звонок –

Наши ушки на макушке,

Глазки широко открыты,

Ни минуты не теряем

— Какой сейчас у нас урок?

— Сегодня мы продолжим разговор об удивительном мире природы

Хочу начать наш урок с китайской мудрости: «Если за день ты не узнал ничего нового, то день ты прожил зря»

Как вы понимаете смысл этого выражения?

2.Деление на группы

Рассаживаются в группы в соответствии с карточкой

Обитатели почвы) на столе тоже карточка

Помогает детям найти свое место

3. Погружение в тему урок

1) Просмотр фрагмента фильма «Обитатели почвы»

Дети на слайде разгадывают предложенный ребус (почва)

Учащиеся смотрят фильм об обитателях почвы

-Каждый отвечает на поставленные вопросы

Самостоятельно определяют тему урока

Дети записывают свои ассоциации на ватмане

Из чего образуется почва? (Образуется в результате выветривания и жизнедеятельности живых организмов

Ребята посмотрев этот видеоролик у вас появились вопросы?

Давайте вместе будем искать ответ на возникшие вопросы

Для того чтобы ответить на вопросы мы должны сделать открытие для этого мы должны поставить учебную задачу

Какие еще предложите учебные задачи?

Какие средства помогут нам применить наши знания? (учебник, учитель, наши знания, дополнительный материал)

Перейдем на 3 ступеньку что входит в средства контроля? (родители, правило и мы с вами)

И последняя ступень оценка

Вопросы по фрагменту фильма

— Какие ассоциации у вас возникают, когда вы произносите слова «обитатели почвы»?

— Подумайте и запишите их на доске

4. Изучение нового материала

1) работа в группах с ресурсом

2) стадия осмысления

Обсуждение таблиц в группах

Каждая группа отвечает на вопрос

— Ребята, сейчас каждой из групп будет предложено задание. Ваша задача: прочитать материал, обсудить его в своей группе, заполнить таблицу каждому индивидуально, выбрать спикера своей группы, который отправится в каждую из групп и попробует им объяснитьтот материал, который изучила его группа. Кто будет готов возьмитесь за руки и поднимите их вверх

Раздает задания для группы

Контролирует ход групповой работы

Попеременно участвует в работе групп

1 – Какие животные обитают в почве?

2 – Почему почва называется многоэтажным домом?

3 –Какую роль в почве играют насекомые и бактерии?

4 –Почва не может появиться без живых существ. В то же время и растениям, и животным необходима почва. Вот подтверждение того, что в природе все взаимосвязано. Как можно назвать этот процесс?

6.Закрепление полученных знаний

3) написание синквейна «Почва»

4) исправь ошибку

5) сказка про дождевого червя Кузю

1 3 5 группа – защитники обитателей почвы

2 4 группа – обвинители обитателей почвы

Свой ответ обосновать устно или в виде постера

-а где же живут все наши черви, медведки, кроты и другие обитатели? (В почве)

Каждая группа получает карточку с заданием

Назвать обитателей почвы, о которых говорится в этой сказке

— Каждый человек рождается исследователем. Мы растем, но не перестаем познавать окружающий мир с помощью исследований. Чтобы знать окружающий мир, надо уметь исследовать и уметь объяснять, что мы делаем. Вот и сегодня мы с вами будем исследователями и постараемся доказать обитатели почвы приносят нам пользу или вред

Дождевые черви, крот грибы, водоросли

7.Рефлексия деятельности на уроке

Каждый оценивает свою работу на «Лестнице успеха»

Ребята посадили небольшой еловый лес. Они тщательно за ним ухаживали: все дорожки в лесу заасфальтировали, каждую травинку выпалывали, выгребали и убирали опавшую хвою. С течением времени все ёлочки перестали расти, и постепенно лес погиб. Почему? (Опавшая листва, хвоя, трава после гниения возвращают почве питательные вещества, взятые ранее. Удаление хвои и травы из-под деревьев означает полную потерю питательных веществ, а это приводит к снижению плодородия почвы.)

-Почему бактерии и грибы учёные называют восстановителями или рекультиваторами земель? (Они обогащают почву различными минеральными солями).

-Какие почвенные организмы можно назвать невидимыми земледельцами, почему? (Почвенные бактерии. Они способны обеспечить растения необходимыми элементами питания).

-Каких животных можно назвать архитекторами плодородия и почему? (Дождевых червей. Они создают зернистую структуру почвы).

— Что интересным было на уроке?

— Что вызвало трудности?

— Чтобы хотели повторить?

Создает ситуацию для групповой рефлексии

Делает выводы, обращает внимание на ошибки

— А что было трудным?

— Что должен помнить каждый человек о воде?

(критерии оценивания на доске)

8 Домашнее задание

Подобрать пословицы и поговорки о почве.

Рассказать о том, какие изменения происходят в почве в разные времена года

. Краткое описание хода урока.

1) Мотивация учащихся

2) Актуализация опорных знаний

3) Стадия вызова

4) Стадия осмысления

5. Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в ходе урока. На уроке актуализируются знания о почве, учащиеся приобретут знания животных, которые живут в почве, получат представления о круговороте органических и минеральных веществ в почве, о взаимосвязи живых и неживых объектов природы, продолжат отрабатывать навык работы с учебной статьёй.

Источник

Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

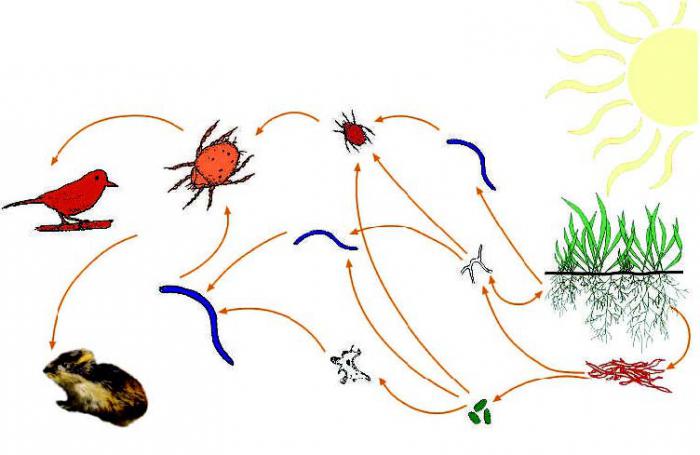

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник